Воспаление в клиновидной кости

Общие сведения об этой группе заболеваний, а также о строении и функциях околоносовых придаточных пазух (параназальных синусов) представлены в обзорном материале «Синусит».

Глубоко внутри черепной коробки находится крупная воздухоносная костная структура – т.н. основная кость (клиновидная, сфеноидальная), одна из наиболее сложно устроенных костей человеческого организма. Пневматизированная пазуха, называемая сфеноидальным или клиновидным синусом, занимает бо́льшую часть объема основной кости; расположена эта пазуха примерно в центре черепа, изнутри выстлана тонкой слизистой оболочкой и может быть разделена костной перегородкой на две условные, более или менее симметричные половины, которые выходят через соустье в сфеноэтмоидальный карман носовой полости. Перед клиновидной костью расположен решетчатый лабиринт, сзади и сверху – внутричерепные пространства, занимаемые головным мозгом; в частности, верхняя часть клиновидной кости имеет обособленное углубление сложной формы (т.н. турецкое седло), предназначенное для гипофиза.

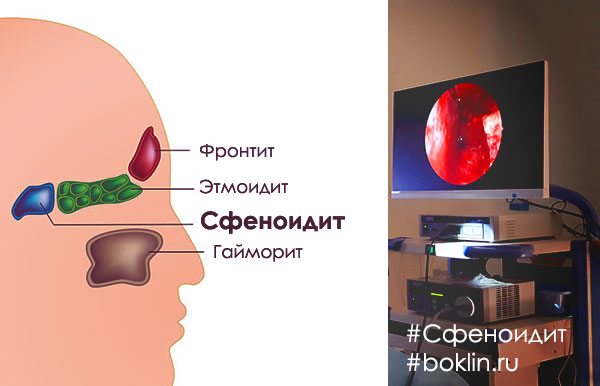

Сфеноидит, – воспаление слизистой оболочки клиновидных синусов, один из четырех основных вариантов синусита.

В силу труднодоступного глубокого расположения клиновидных пазух сфеноидит является наиболее сложным и наименее изученным синуситом. Кроме того, сфеноидит принято считать самой редкой (не более 5% от всех случаев) локализацией воспаления в околоносовых придаточных пазухах. При этом точных эпидемиологических данных нет. Сообщается, что практически всегда воспаление сфеноидальных пазух выступает как элемент полисинусита, т.е. сопровождает или является вторичным следствием воспаления верхнечелюстных синусов (гайморит), лобных (фронтит) или, чаще всего, решетчатых (этмоидит). В предыдущие десятилетия сфеноидит практически отсутствовал в медицинской отчетной документации как самостоятельная нозологическая единица.

Однако в последнее время появляются публикации, основанные, например, на результатах посмертной аутопсии (вскрытия) и патоморфологических исследований. Согласно этим работам, признаки свежего, хронического или перенесенного в прошлом воспалительного процесса обнаруживаются в клиновидных пазухах примерно в 10% случаев. Очевидно, что это коренным образом опровергает представления о сфеноидите как о редкой ЛОР-патологии.

Очевиден также дефицит исследований, посвященных сфеноидиту, – его этиопатогенетическим, клиническим, эпидемиологическим, возрастным аспектам. Этот дефицит ощущается как в отечественной, так и в мировой оториноларингологии, и нет сомнений в том, что «белые пятна» будут быстро заполняться достоверными научными данными. Скажем, в периодике последнего десятилетия уже отмечается, что сфеноидит на самом деле встречается чаще фронтита (воспаление лобных пазух) и главная проблема заключается в диагностике.

Причины

Реснитчатый эпителий устроен таким образом, чтобы слизистый секрет продвигался из пазухи в одном направлении – к дренажному устью, откуда он эвакуируется через носовые ходы. Однако местная иммунно-воспалительная реакция на инфекционные токсины и/или аллергены приводит к отеку и значительному утолщению слизистой. Анатомическое строение этмоидальной и сфеноидальной костей, несущих задние параназальные синусы, является весьма сложным; кроме того, в индивидуальных случаях широко варьирует площадь просвета, форма и, в целом, проходимость соустий. Поэтому всегда есть вероятность того, что воспаление в этой зоне разовьется по принципу «замкнутого круга»: отек сокращает возможность естественной вентиляции и эвакуации секрета через сузившийся канал, что приводит к застою и тканевой гипоксии, нарушая многочисленные функции слизистой оболочки, в т.ч. моторную функцию. При повышенной, в ответ на воспаление, экссудации это способствует быстрому накоплению и повышению вязкости секрета, что, в свою очередь, может полностью закупорить пазуху и привести к ее нагноению.

Описанный механизм является общим для всех риносинуситов и объясняет тот факт, что абсолютное их большинство развивается на фоне и вследствие острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ ). Вентиляционно-дренажная функция соустья почти у половины пациентов, – например, с острой катаральной формой, – остается частично сохранной, но именно «частично».

Первичные бактериальные или грибковые синуситы встречаются лишь в 1-2% случаев (инфекция может попасть в стерильный синус при интенсивном высмаркивании и дальнейшем восходящем распространении патогена, реже гематогенным или лимфогенным путем), однако устойчиво растет доля полимикробных и комбинированных инвазий, присоединяющихся к первичному инфекционно-воспалительному процессу вирусной этиологии. В литературе упоминается также протозойный сфеноидит (вызываемый микроорганизмами подцарства простейших), но это скорее теоретическая возможность.

Основными факторами, повышающими риск сфеноидита, являются:

- состояния, при которых ослабляется общий и местный иммунитет (истощение, переохлаждение, дефицит витаминов, тяжелые соматические заболевания, эндокринные расстройства, послеоперационная реабилитация и т.п.);

- аллергический ринит;

- частые ОРЗ и ОРВИ;

- наличие очагов хронической инфекции в полости рта или носоглотке;

- врожденные и приобретенные анатомические аномалии (разного рода деформации, гипертрофии, гиперплазии, неоплазии);

- табакокурение;

- экологические факторы и профессиональные вредности;

- растущая устойчивость патогенной микрофлоры к антибиотикам;

- тяжелые специфические инфекции (сифилис, туберкулез и т.п.), способные вызывать деструкцию и деформацию сфеноидальной кости.

Симптоматика

Клиническая картина собственно сфеноидита (в отличие от симптоматики прочих синуситов и полисинуситов) изучена недостаточно. Различают острое и хроническое течение, экссудативную и продуктивную формы, – но это, опять же, касается скорее синуситов вообще.

Острый сфеноидит протекает в экссудативной форме: катаральной, серозной или гнойной.

Хронический, кроме того, может приводить к значительным гистологическим и патоморфологическим изменениям: различают гиперпластический, полипозный, гнойно-полипозный, кистозный, смешанный варианты.

Выделения из полости носа значительно варьируют по количеству, оттенку, реологическим свойствам (вязкость, плотность), запаху. Ряд больных отмечают постоянный неприятный привкус во рту, что обусловлено стеканием скопившегося экссудата по задней стенке глотки.

Один из наиболее типичных признаков сфеноидита – головная боль тянущего, ноющего, давяще-распирающего характера, локализованная «за глазами», «где-то в глубине головы», с иррадиацией в затылочные и/или теменные зоны. Во многих случаях болевой синдром усиливается после ночного сна и не облегчается (в отличие от боли при других синуситах) применением местных сосудосуживающих средств.

Температура при сфеноидите остается, как правило, на субфебрильном уровне (исключение составляются бурные бактериальные инфекционно-воспалительные процессы, которые могут проявляться симптоматикой тяжелой интоксикации и лихорадочным состоянием).

Отмечается выраженное в той или иной степени общее недомогание, снижение аппетита, настроения, работоспособности, нарушения сна, слабость и другие неспецифические симптомы инфекции. Хронический сфеноидит в периоды ремиссии может протекать малосимптомно, хотя головные боли присутствуют практически всегда.

Возвращаясь к вопросу об анатомической позиции клиновидного синуса, следует отметить следующее. Непосредственное соседство с крупными нервными узлами (в частности, с перекрестом зрительных нервов) и ключевыми структурами головного мозга делает сфеноидит очень опасным в плане осложнений, – вероятно, самым опасным из всех синуситов. К известным и неоднократно описанным осложнениям относятся орбитальные целлюлиты (флегмона глазницы), поражения зрительного нерва с исходом в косоглазие или тотальную слепоту, полное выпадение обонятельных функций (аносмия), воспаление мозговых оболочек (менингит), тромбоз кровоснабжающих сосудов мозга, сепсис, некоторые эпилептиформные синдромы (которые ранее считались этиологически неясными и лишь в последнее время стали гипотетически связываться именно со сфеноидитом – что требует, как и многие другие вопросы, дальнейших масштабных исследований).

Диагностика

В силу неоднократно упомянутых выше причин, диагностика сфеноидита является более сложной, чем распознание синуситов иной локализации. Традиционная рентгенография, которая по сей день остается наиболее часто назначаемой диагностической процедурой при подозрении на гайморит или фронтит, малоинформативна при исследовании сфеноидальных синусов: слишком много структур оказывается на пути рентгеновского излучения, в какой проекции ни делай снимок. Поэтому предпочтительным методом является компьютерная или магнитно-резонансная томография на аппаратах с высокой разрешающей способностью.

Применяется также эндоскопическая диагностика, пунктирование пазухи с отбором материала для лабораторного исследования (гистологического, бактериологического и т.д.).

Однако первым этапом во всех случаях выступает, конечно, сбор жалоб и анамнеза, а также тщательный осмотр ЛОР-органов (ото-, рино- и фарингоскопия).

Лечение

Во многих случаях восстановить надежный естественный дренаж и вентиляцию клиновидной пазухи возможно только хирургическим путем; если это доказано в ходе многопланового обследования, четко сформулировано лечащим оториноларингологом, подтверждено консилиумом или мнениями независимых экспертов – пренебрегать такой возможностью не рекомендуется. В самом деле, паллиативное и симптоматическое лечение (анальгетики, противовоспалительные средства, антибиотики и пр.) не способно устранить первопричины и условия, благоприятствующие рецидивам и обострениям. В случаях своевременного обращения за помощью и принятия решительных действий, – например, беспункционной ЯМиК-катетеризации (введение мягкого латексного катетера в пазуху, если выходное соустье остается проходимым), – удается произвести принудительную эвакуацию скопившегося содержимого и антисептическую обработку, что позволяет надежно прервать острый процесс. Однако консервативное местное лечение сфеноидита, особенно хронического, значительно менее эффективно, чем аналогичная комплексная терапия (включая физиотерапию) других синуситов. При наличии тканевой дегенерации или гиперплазии, новообразований, анатомических деформаций и аномалий ставится вопрос о хирургическом вмешательстве, которое сегодня может быть произведено микроэндоскопическим, эндоскопическим или открытым способом (по конкретным индивидуальным показаниям). Оставлять в центре черепа, – непосредственно под головным мозгом, – подобную мину замедленного действия слишком опасно.

Источник

- Как и любой синусит, сфеноидит может быть острым и хроническим.

- Типичным симптомом сфеноидита – головная боль, чаще не локализованная в затылочной области, глазнице, темени, висках.

- Диагноз ставится только после клинического обследования.

- Для лечения сфеноидита доступны различные методы, но предпочтительна эндоскопическая хирургия (сфенотомия).

Острая форма любого синусита, в том числе и сфеноидита (синусит клиновидной пазухи) обычно возникает в результате респираторных инфекций. Параназальные пазухи вовлечены почти в каждый ринит или насморк. В 5-10% случаев возникает также бактериальный сфеноидит.

Что такое острый сфеноидит?

Параназальные пазухи – заполненные воздухом образования в черепе, которые связаны узкими проходами с полостью носа. К ним относятся верхнечелюстные, эмоидальные, лобные и клиновидные (сфеноидальные) пазухи. Они гораздо реже воспаляется чем, например, гайморова (верхнечелюстная) пазуха. Однако сфеноидит достаточно сильно подвержен хроническому течению заболевания.

В околоносовых пазухах образуются выделения и слизь, которые в норме поступают через соустья в носовую полость. Однако если эти проходы закупориваются отеком слизистой от простуды или от других причин, то отток отделяемого нарушается. Тогда существует опасность скопления бактериальной или вирусной инфекции в пазухах.

В 90% случаев сфеноидит является вирусным (грипп, ОРЗ и др.) и только в ходе продолжения заболевания бактерии присоединяются к этому процессу (бактериальная суперинфекция).

Что такое хронический сфеноидит?

Если сфеноидит длится более 12 недель, его называют хроническим, что затрудняет его лечение обычными нехирургическими методами.

Какие симптомы вызывает сфеноидит?

- Острая головная боль, особенно при ее наклоне.

- При сфеноидите боль, чаще не локализованная, а разлитая и ощущается в затылочной области, глазнице, темени, висках.

- Лихорадка, плоть до высоких цифр (39 оC).

- Заложенность носа – не во всех случаях.

- Накопление выделений и слизи в области носоглотки (часто гнойных).

- Ощущение неприятного запаха и привкуса.

Сфеноидит чаще сочетается с гайморитом и фронтитом. Одиночная локализация встречается достаточно редко.

Какие осложнения сфеноидита?

Если воспалительный процесс не проходит из-за отсутствия или неправильного лечения, то инфекция мигрирует в рядом расположенные отделы. Впоследствии из-за этого может возникнуть менингит, энцефалит (скопление гноя в мозговых оболочках), абсцессы и тромбоз сосудов головного мозга. Другие осложнения включают ухудшение зрения, вплоть до необратимой слепоты.

Как врач диагностирует сфеноидит?

ЛОР-врач после предварительного осмотра и опроса пациента, проводит клиническое обследование с помощью назальной эндоскопии. С помощью эндоскопии можно обнаружить воспалительные (гнойные) очаги в околоносовых пазухах.

Эта так называемая «эндоскопия» не является болезненной, но может быть дискомфортной. Чтобы избежать этого, полость носа предварительно обрабатывают местным анестетиком.

Для диагностики сфеноидита необходимо выполнение Компьютерной томографии (КТ) пазух носа.

Как лечится сфеноидит?

Существует два варианта лечения сфеноидита:

- Медикаментозный.

- Хирургический.

Медикаментозное лечение

Обезболивающие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, подходят для лечения острой боли.

Противоотечные средства, такие как ксилометазолин, псевдоэфедрин или фенилэфрин в форме капель для носа или спреев для носа, способствуют дренажу секрета из околоносовых пазух и клиновидной в том числе.

Кортикостероиды (кортизон), такие как мометазон или флутиказон, могут использоваться в качестве назального спрея.

Если симптомы не проходят более 10 дней, и они усиливаются, или наблюдается высокая температура, это свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции. Тогда врачом назначается терапия антибиотиками.

Хирургическое лечение

В случае если медикаментозное лечение не помогает, тогда назначается хирургическое лечение. Наиболее эффективным методом является эндоскопическая сфенотомия – это минимально травматическое воздействие с низким риском осложнений. Так же эта процедура позволяет в более короткие сроки восстановиться пациенту, выписка из стационара обычно происходит через сутки после операции.

Источник

В структуре заболеваемости ЛОР-органов, поражение носа и околоносовых синусов встречается в большинстве случаев. Сфеноидит — это воспаление клиновидной пазухи, инфекционного или аллергического происхождения. Поражение слизистой оболочки полости из-за особенностей анатомического расположения, часто сочетается с патологией задних клеток решетчатой кости (этмоидит).

Хорошо известно, что полость носа взаимосвязана с воздушными синусами, расположенными в костях черепа — околоносовыми пазухами. Вместе они осуществляют дыхательную, защитную, обонятельную и резонаторную (образование голоса) функции.

Все пазухи сообщаются с полостью носа посредством выводных отверстий (соустий). Именно их сужение, в сочетании со снижением иммунной защиты организма является предрасполагающим фактором к развитию заболевания.

Причины сфеноидита

При воспалительной реакции тонкая слизистая оболочка пазух клиновидной кости может увеличиваться в несколько раз, способствуя уменьшению воздушного пространства. Причинами развития воспаления служат инфекционные и аллергические агенты, такие как:

- бактерии (пневмо-, стафило-, стрептококки, гемофильная или кишечная палочка, протей, хламидии, микоплазмы);

- вирусы (корь, парагрипп, грипп);

- грибки (кандида, аспергила, актиномицеты);

- аллергены (пищевые, бытовые, пыльцевые, лекарственные).

Предрасполагают к развитию воспаления следующие факторы:

- снижение сил общей и местной иммунной защиты организма;

- врожденные аномалии строения носовой полости, синусов;

- хронические воспаления пазух и носа (ринит, гайморит, этмоидит, фронтит);

- врожденные и приобретенные искривления перегородки носа;

- кисты или полипы клиновидной пазухи;

- хронические заболевания носоглотки (аденоидит, тонзиллит);

- кариес зубов;

- нахождение в помещении с пыльным, сухим и теплым воздухом (способствует пересыханию слизи);

- загазованность воздуха;

- профессиональные вредности.

Клинические признаки сфеноидита

Попадая в пространство клиновидной пазухи возбудитель инфекции или аллерген, оседает на слизистой оболочке. При этом возникает усиление притока крови, отек тканей, выделение слизи сначала серозного, затем гнойного характера.

Всасываясь в сосудистое русло, токсины вызывают интоксикацию всего организма. Клинические проявления воспаления клиновидных синусов могут быть смазаны за счет сочетанного поражения пазух решетчатой кости. Симптомы, указывающие на сфеноидит следующие:

- проявления интоксикации (лихорадка, слабость, снижение аппетита, вялость);

- затруднение дыхания из-за отека слизистой носа;

- головная боль резкая, «мучительная» в затылочной области, в центре головы, отдающая в глазницы, виски;

- гнойное отделяемое, преимущественно по задней стенке глотки;

- нарушение обоняния (снижение и/или извращение).

Для течения хронического процесса характерна триада признаков:

- «сфеноидальная головная боль» — локализована она в теменно-затылочной части головы, отдает в лобную и заглазничную области, усиливается в жару и ночью (из-за образования плотных корочек);

- ощущение неприятного запаха из носа, который чувствует только больной (выходное отверстие из пазухи открывается в обонятельной области);

- стекание вязкого, густого гноя по задней стенке глотки с развитием ее воспаления.

В непосредственной близости с клиновидными синусами располагается перекрест зрительных нервов. При сфеноидите он может вовлекаться в процесс воспаления, что вызывает снижение остроты и выпадение полей зрения.

Клиновидная кость тесно примыкает к основанию головного мозга, где расположены диэнцефальные структуры, включающие в себя гипоталамус, гипофиз и другие важные отделы. Поэтому при воспалении могут быть задеты эти области. Проявляется это развитием астено-вегетативного синдрома:

- нарушение сна, аппетита;

- парестезии (онемение, «мурашки»);

- ухудшение памяти;

- постоянное умеренное повышение температуры;

- снижение чувствительности к глюкозе.

Осложнениями воспаления клиновидной пазухи могут стать:

- воспаление оболочек (менингит) и тканей (энцефалит) мозга;

- гнойное поражение (флегмона) тканей глазницы;

- слепота, вследствие повреждения зрительного нерва и его атрофии;

- сепсис при попадании гноя в кровь;

- тромбоз сосудов головного мозга;

- остеомиелит костей черепа;

- при поражении черепных нервов нарушаются движения глазных яблок, происходит парез мышц лица;

- переход воспаления на другие пазухи.

Лечение сфеноидита

Терапией воспаления околоносовых пазух занимается врач-оториноларинголог. Лечение синуситов может быть как консервативным, так и хирургическим. К неоперативным методам относят назначение:

- антибиотиков системного (общего) действия (Амоксициллин, Амоксиклаф, Флемоксин, Клацид, Цефотаксим, Цефозалин);

- сосудосуживающих капель, спреев или гелей, которые снижают отек тканей, которые улучшают отток слизи из пазух (раствор Эфедрина, Фенилэфрин, Оксиметазолин);

- противовоспалительных средств (Эреспал, Симбикорт);

- антигистаминных препаратов, способствующих уменьшению количества слизи и выраженности отека (Супрастин, Галазолин, Кестин);

- антибактериальные капли в нос оказывают местное действие на возбудителя инфекции (Изофра, Полидекса);

- иммуномодуляторы обладают свойством стимулировать иммунные клетки (Тималин, Полиоксидоний).

Показаниями к лечению в стационаре являются:

- рентгенологическая картина воспаления;

- обострение хронического процесса;

- неопределенные симптомы со стороны носа;

- трудности диагностики;

- неэффективность терапии на амбулаторном этапе в течение 2 дней;

- развитие симптомов осложнений;

- необходимость хирургического лечения.

Наряду с применением лекарственных средств, назначается физиотерапия. Оно состоит из эндонозального электрофореза с антибактериальными препаратами и внутрипазушного облучения гелий-ионным лазером.

Хирургическое лечение включает в себя пункцию (прокол) и вскрытие стенок пазухи для эвакуации патологического содержимого и промывания синусов растворами антисептиков и антибиотиков. Перед осуществлением этих манипуляций предварительно устраняют патологические состояния полости носа, мешающие проведению прокола (исправление перегородки, удаление сращений, аденоидных вегетаций, полипов).

В неосложненных случаях применяется с целью эвакуации и промывания полости пазух специальное устройство — синус-катетер ЯМИК. За счет нагнетания воздуха в баллоны и эвакуации слизи по системе трубок происходит безоперационное очищение пазух, из-за создания в них отрицательного давления.

В домашних условиях пациентам рекомендуется продолжать промывать нос 0,9% физиологическим раствором с помощью систем Ринолайф или Долфин.

Среди синуситов сфеноидит встречается относительно редко. Вместе с тем поражение клиновидной пазухи может приводить к тяжелым последствиям. Избежать их позволит своевременная терапия, назначенная после осмотра врача. Соблюдение всех рекомендаций при амбулаторном или стационарном лечении способствует выздоровлению без развития осложнений.

Источник