Воспаление среднего уха у свиньи

Â

ÐÐСÐÐÐÐÐÐРСРÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐУТРÐÐÐÐÐРУХÐ

(OTITIS MEDIA ÐТ INTERNA)

ÐоÑпаление ÑÑеднего и внÑÑÑеннего ÑÑ Ð° бÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐºÐ°ÑаÑалÑнÑм, но ÑаÑе гнойнÑм.

ÐÑиологиÑ. ТÑавмÑ, иноÑоднÑе Ñела, ведÑÑие к пÑÐ¾Ð±Ð¾Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð°Ñабанной пеÑепонки, пеÑÐµÑ Ð¾Ð´ воÑпалиÑелÑного пÑоÑеÑÑа ÑеÑез евÑÑÐ°Ñ Ð¸ÐµÐ²Ñ ÑÑÑÐ±Ñ Ñо ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð³Ð»Ð¾Ñки или воздÑÑ Ð¾Ð½Ð¾Ñного меÑка.

ÐоÑпаление внÑÑÑеннего ÑÑ Ð° ÑаÑе вÑего бÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐºÐ°Ðº оÑложнение пÑи гнойном воÑпалении ÑÑеднего ÑÑ Ð° или пÑи ÑÑжелÑÑ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ð°Ñ Ð² виÑоÑной облаÑÑи и каÑиеÑе камениÑÑой коÑÑи.

У Ñвиней пÑиÑиной ÑаÑÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½ÑÑ Ð¾ÑиÑов, по даннÑм Ð. Ð. ÐоÑева, ÑвлÑÑÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñе ÑиниÑÑ Ð¸ ÑаÑингиÑÑ, возникаÑÑие вÑледÑÑвие анÑиÑаниÑаÑнÑÑ ÑÑловий ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ .

ÐлиниÑеÑкие пÑизнаки. ÐаÑаÑалÑнÑй оÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð±ÐµÐ· Ñ Ð°ÑакÑеÑнÑÑ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñизнаков.

ÐÑи гнойном оÑиÑе повÑÑаеÑÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа Ñела, ÑменÑÑаеÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ вовÑе оÑÑÑÑÑÑвÑÐµÑ Ð°Ð¿Ð¿ÐµÑиÑ, наблÑдаеÑÑÑ Ð´ÐµÐ¿ÑеÑÑивное ÑоÑÑоÑние, голова наклонÑеÑÑÑ Ð² ÑÑоÑонÑ. Ðадавливанием на ÑÑ Ð¾ оÑмеÑаÑÑ ÑезкÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÑ ÑеакÑиÑ. Ðод дейÑÑвием Ð³Ð½Ð¾Ñ Ð±Ð°ÑÐ°Ð±Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑепонка вÑпÑÑиваеÑÑÑ Ð¸ пеÑÑоÑиÑÑеÑÑÑ, из ÑÑ Ð° вÑÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñй ÑкÑÑÑдаÑ. ЧеÑез евÑÑÐ°Ñ Ð¸ÐµÐ²Ñ ÑÑÑÐ±Ñ Ð¾Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑÑ Ð² ÑоÑовÑÑ Ð¸ ноÑовÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑи и в воздÑÑ Ð¾Ð½Ð¾ÑнÑй меÑок. У Ñвиней заболевание иногда оÑложнÑеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑалиÑом лиÑевого неÑва. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ ÑÑÐ½Ð°Ñ Ñаковина опÑÑкаеÑÑÑ, ноÑовой пÑÑаÑок иÑкÑивлÑеÑÑÑ, ÑÑживаеÑÑÑ Ð½Ð¾Ñовое оÑвеÑÑÑие. ÐаблÑдаеÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑение кооÑдинаÑии движениÑ, живоÑное ÑеÑÑÐµÑ ÑавновеÑие. ÐÑи обоÑдоÑÑоÑоннем поÑажении ÑÑей Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¿Ñи движении наблÑдаеÑÑÑ Ð¼Ð°ÑÑникоподобнÑе каÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹. ÐолÑнÑе ÑвинÑи оÑÑÑаÑÑ Ð² ÑоÑÑе и и ÑаÑÑо гибнÑÑ Ð¾Ñ ÑепÑиÑа. ÐÑоÑеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑаÑпÑоÑÑÑанÑÑÑÑÑ Ð½Ð° внÑÑÑеннее ÑÑ Ð¾, лабиÑинÑ. ÐÐ¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ ÐºÐ°ÑÐ¸ÐµÑ ÑлÑÑ Ð¾Ð²ÑÑ ÐºÐ¾ÑÑоÑек, воÑпаление мозговÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñек, ÑÑдоÑоги, паÑалиÑи, ÑвоÑа, ÑÑо ÑаÑе заканÑиваеÑÑÑ Ð»ÐµÑалÑнÑм иÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð¼.

Ðиагноз. ÐбÑÑно диагноз ÑÑÑанавливаÑÑ Ð¿Ð¾ клиниÑеÑким пÑизнакам.

ÐÑогноз. ÐÑи гнойном воÑпалении ÑÑеднего ÑÑ Ð° пÑогноз неблагопÑиÑÑнÑй в ÑвÑзи Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñми Ñакими оÑложнениÑми, как внÑÑÑенний оÑиÑ, ÑепÑиÑ.

ÐеÑение. ÐÑи Ñкоплении гнойного ÑкÑÑÑдаÑа в ÑÑеднем ÑÑ Ðµ делаÑÑ Ð¿Ñокол баÑабанной пеÑепонки, полоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑабаÑÑваÑÑ ÑаÑÑвоÑом ÑÑакÑидина лакÑаÑа (1 : 1000), а заÑем вводÑÑ 1%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÐºÐ°Ð¸Ð½Ð° Ñ Ð°Ð½ÑибиоÑиками.

У Ñвиней пÑи гнойном воÑпалении ÑÑеднего ÑÑ Ð° Ð. Ð. ÐоÑев ÑекомендÑÐµÑ ÑÑепанаÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑного пÑзÑÑÑ ÑеÑез ÑазÑез Ñканей, паÑаллелÑнÑй Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¼Ñ ÐºÑÐ°Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð½ÐµÐ¹ ÑелÑÑÑи.

ÐÑи гнойнÑÑ Ð¾ÑиÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ð¸Ð½ÑÑакаÑоÑиднÑе или внÑÑÑивеннÑе инÑекÑии 0,25…0,5%-ного ÑаÑÑвоÑа новокаина Ñ Ð°Ð½ÑибиоÑиками из ÑаÑÑеÑа 2…3 ÑÑÑ ÐРна 1 кг маÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñного.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Воспаление среднего и внутреннего уха в большинстве случаев имеет инфекционное происхождение и часто является осложнением воспаления наружной ушной раковины. Возбудители отита также могут проникать из полости рта и носоглотки через евстахиевы трубы. Гораздо реже воспаление во внутреннем ухе развивается в результате метастатического распространения инфекции по крови. В подавляющем большинстве отитов возбудителями болезни являются бактерии, далее грибы рода Malassezia spp., Candida spp. и Aspergillus. Факторами, способствующими переходу воспаления являются опухолевые процессы в наружном ухе, травма барабанной перепонки, а также изменением давления при существующем воспалении при ингаляционном наркозе.

Чаще всего средний и внутренний отиты протекают вместе с воспалением наружной ушной раковины, поскольку являются его патологическим продолжением вне зависимости от его возбудителя. Предрасполагающими факторами являются большой возраст, колонизация бактерия в носоглотке при хроническом фарингите, заболеваниях зубов, а также подавляющая терапия гормонами, при котором при временном уменьшении воспалительных явлений, вызванное снижение резистентности позволяет инфекции проникать вглубь уха.

Диагностика отита среднего и внутреннего уха

При развитии среднего и внутреннего отита, проявляется определенная клиническая картина, характерная этому заболеванию: боль при открывании пасти, затрудненный прием корма и глотание. Животное может трясти головой, тереть лапой или о разные предметы больное ухо, отмечается наклон головы. В тех случаях, когда инфекция поражает оба уха клинически можно увидеть нарушение координации движений, снижение слуха. При раздражении вестибулярного аппарата может наблюдаться рвота. Выпадение третьего века, выпадение корма изо рта. Иногда отмечают ассиметрию зрачков.

При отоскопии и осмотре животного при внутреннем и среднем отите, как правило, отмечают выделения из наружного уха экссудата, покраснение, болезненность при пальпации основания уха, об отеке полости среднего уха свидетельствует выбухающая в область канала барабанная перепонка. В ряде случаев обнаруживают лимфаденопатию со стороны поражения и такие сопутствующие и предрасполагающие патологии, как гингивит, фарингит или зубной камень.

Степень неврологических нарушений зависит от тяжести болезни, поражения определенных структур среднего (лицевой нерв и симпатическая цепочка) и/или внутреннего уха (вестибулярный аппарат и слуховые рецепторы) и связанных с ними образований. Например, при раздражении вестибулярной части седьмого черепно-мозгового нерва наблюдается поворот головы в сторону поражения. Иногда отмечают нистагм (в покое или при движениях глаз, вращательный или горизонтальный), а также вестибулярное косоглазие. Собака может из-за нарушения координации наклоняться, поворачиваться, крутиться или падать на сторону поражения. При поражении лицевого нерва характерен парез или паралич тканей области уха, века, губы на стороне процесса.

В случае вовлечения симпатической цепочки развивается синдром Горнера на стороне поражения: миоз, птоз и энофтальм; возможно также выпадение третьего века.

При дифференциальной диагностике среднего и внутреннего отита его необходимо отличать от заболеваний нервной системы, сопровождающееся вестибулярными нарушениями (в том числе врожденных), полинейропатией с поражением седьмой и восьмой пар черепно-мозговых нервов на фоне гипотиреоза, вестибулярными расстройствами центрального генеза (часто отмечают ступор и стволовые симптомы), травмой головы. Нередко причиной рецидивирующего отита, рефрактерного к лечению, становятся опухоль или полипы носоглотки, которые выявляют при рентгенографии. Токсическое действие препаратов, в частности, метронидозол в превышении дозы оказывает токсическое действие с двусторонними вестибулярными симптомами. Методом исключения диагностируют идиопатические вестибулярные нарушения, характерные для старых собак, идиопатический синдром Горнера у кошек молодого и среднего возраста, идиопатический паралич лицевого нерва.

В состоянии белой крови отмечается лейкоцитоз со сдвигом формулы влево. При предположении на гипотиреоз проводят анализ крови на концентрацию в крови тироксина и трийодтиронина. Также при диагностике гипотиреоза проводят тест со стимуляцией тиреотропных гормонов.

Такие методы исследования как компьютерная и магнитно-резонансная томография дают наиболее полное представление о процессе в полости среднего уха и вовлечении соседних структур в отличии от менее информативной рентгенографии.

Лечение

Наиболее важно своевременное начало применения антибиотиков или антигрибковых препаратов. Проводят длительную (30-40 дн.) системную антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия. Можно начать с цефалоспоринов с последующей коррекцией терапии в соответствии с результатами бактериологического исследования и состояния. При сопутствующем наружном отите очищают и обрабатывают наружный слуховой проход и проводят местное лечение. При повреждении барабанной перепонки используют теплый изотонический раствор хлорида натрия, которым промывают ухо после обработки специальными жидкостями. Слуховой проход высушивают ватным тампоном. Можно использовать также вяжущие вещества (борную кислоту). Место применяют водные растворы антибиотиков, например левомицетина. При неврологических нарушениях избегают назначения аминогликозидов, оказывающих ототоксическое действие. Местные и системные кортикостероиды не применяют, так как возможно обострение инфекционного процесса.

При рецидивирующем течении иногда применяют хирургическое лечение. При скоплении экссудата в полости среднего уха осуществляют его дренирование. Остеотомия сосцевидного отростка показана при гнойном остеомиелите, радикальная операция на среднем ухе — при новообразованиях и рецидивирующем наружном отите.

Наиболее важной мерой профилактики является контроль за состоянием и течением наружного отита, заболеваниями полости рта и носа

Прогноз при среднем и внутреннем отите благоприятный. Улучшение обычно наступает в течение 2-6 нед, быстрее у собак и кошек малых пород. Прогноз ухудшается при рецивирующем течении.

Источник

Читайте эту статью в:

Здоровье свиней

Существует множество версий о причинах возникновения некроза ушей, но они, в основном, носят предположительный характер. На самом деле, с некрозом ушей ассоциируют множество факторов риска, среди которых травмы, полученные от собратьев по станку или вследствие воздействия окружающей среды, скученность, смешивание животных, высокая влажность, ограниченность площади кормления или поения, неправильно подобранная рецептура корма, микотоксины, вирусные заболевания или бактерии.

История

Некроз ушей – довольно частый, но все еще загадочный недуг, с которым свиноводы всего мира сталкиваются довольно часто. Существует множество версий о причинах его возникновения, но они, в основном, носят предположительный характер. На самом деле, с некрозом ушей ассоциируют множество факторов риска, среди которых травмы, полученные от собратьев по станку или вследствие воздействия окружающей среды, скученность, смешивание животных, высокая влажность, ограниченность площади кормления или поения, неправильно подобранная рецептура корма, микотоксины, вирусные заболевания или бактерии (Park, Friendship и др., 2013; Svartström, Karlsson и др., 2013; Weissenbacher-Lang, Voglmayr и др., 2012, Richardson, Morter и др., 1984, Karlsson, Klitgaard и др., 2014). Действительные механизмы и патогенез некроза ушей все еще ждут своего объяснения, вероятно, потому что его возникновение происходит не в силу какой-то одной причины или какого-то одного механизма. Аналогичные, если не сказать неотличимые на первый взгляд, проявления встречаются у представителей семейства псовых, у которых они обычно связываются с васкулопатиями, в частности – с иммунно-обусловленными васкулитами, ассоциируемыми с инфекциями, вакцинациями и лекарственными дерматитами (Scott, Miller и др., 2001).

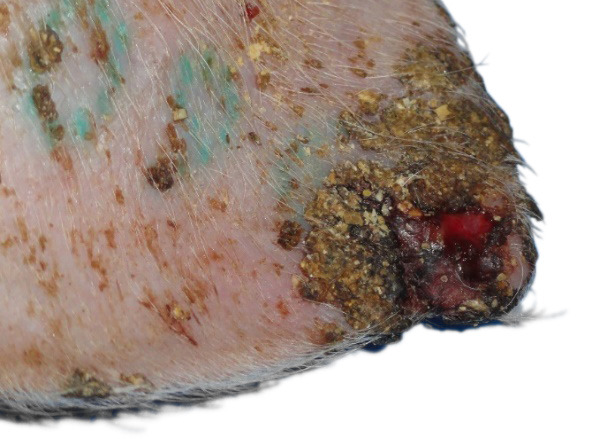

Ear necrosis is characterized by bilateral or, less likely, unilateral necrosis of the tip and posterior edge of the pinna. Lesions range from mild, superficial erosion to more severe inflammation with exudation, ulceration, and necrosis (Figure 1). The subsequent compromise to the epidermis allows access to dermal vessels leading to the systemic spread of secondary pyogeneic bacteria resulting in arthritis, embolic pneumonia, abscesses and condemnations at slaughter.

Характерным при некрозе ушей является билатеральный или, реже, унилатеральный некроз кончика и задней кромки наружного уха. Проявления широко варьируются — от слабой, поверхностной эрозии до сильного воспаления, сопровождаемого экссудацией, изъязвлением и некрозом (Рис.1). Последующее нарушение эпидермиса открывает доступ к кожным сосудам, что ведет к системному распространению вторичных пиогенных бактерий и, в результате, к артриту, эмболической пневмонии, абсцессам и снижению сортности при забое.

Рис.1. Изъязвление, образование коросты и уплотнение эпидермиса.

Факты, известные ветеринарно-диагностической лаборатории Университета штата Айова, позволяют предположить, что спорадические случаи, происходящие непредсказуемо, имели место в большинстве поголовий США, при этом частота вспышек, смертность, тяжесть симптомов и степень воздействия на поголовье в целом варьируются в широких пределах.

Априорные гипотезы

- Гипотеза №1: с некрозом ушей ассоциируется системное распространение одного или более агента/ов.

- Гипотеза №2: в мельчайших сосудах происходит осаждение иммунного комплекса, что вызывает закупорку сосудистой системы и приводит к некрозу ушей.

- Гипотеза №3: некроз ушей вызывается идиопатической нейропатией/васкулопатией. Уровни вазоконстрикторов и/или вазодиляторов у пораженных и непораженных свиней различны.

- Гипотеза №4: первичной причиной болезни являются бактерии, они колонизируют в эпидермисе уха, что и приводит к его некрозу.

Последние результаты

Целью недавнего обследования ферм, расположенных в регионах Среднего Запада США, на предмет некроза ушей было описать развитие симптомов и выявить присутствие потенциальных патогенов. В каждом случае производился забор проб на гистопатологию, в отдельных случаях пробы брались также на молекулярную диагностику и метагеномику.

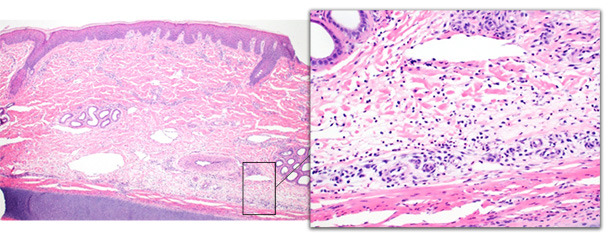

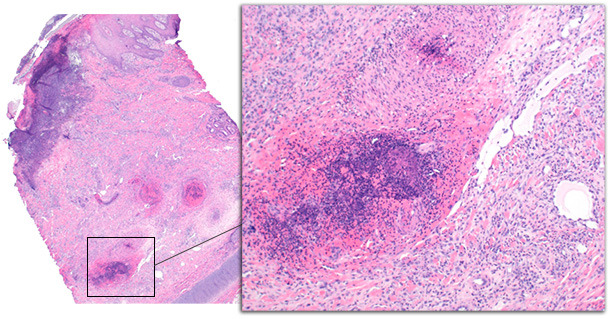

Гистопатологические исследования эпидермиса и дермиса свиней с острыми симптомами показали периваскулярное воспаление в глубоких слоях кожи, протекавшее с минимальными изменениями в эпидермисе (Рис.2). Изменения в эпидермисе включали акантоз и ортокератический гиперкератоз. При одном из обследований доминирующими были эозинофилы, васкулит, тромбоз и эпидермальный некроз. У хронически пораженных свиней изменения включали в себя такие, как изъязвление, иррегулярный акантоз, образование гранулем и глубокий дермальный тромбоз (Рис.3). Хронические изменения были подобны тем, что описывались ранее (Jensen 2009, Richardson, Morter и др., 1984)/

Рис.2. Биопсия кончика уха свиньи с острой формой заболевания. Глубокие слои дермиса растянуты эдемой и умеренным количеством нейтрофилов, изменения эпидермиса при этом минимальны.

Рис.3. Биопсия кончика уха свиньи с хронической формой заболевания. Эпидермальные изменения включают в себя изъязвление с воспалением в прилегающих областях, образование сероцеллюлярной коросты и акантоз эпидермиса. Глубокий дермис растянут грануляционной тканью и геморрагией. Сосуды в глубоких слоях кожи закупорены вследствие тромбоза и васкулита.

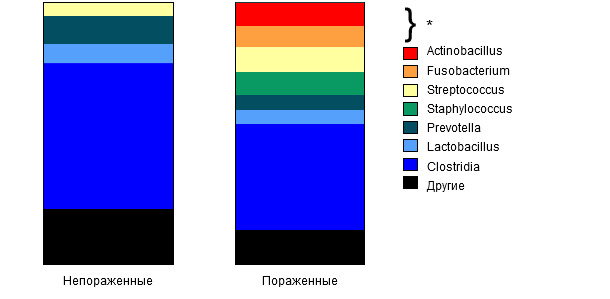

Результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) в целях обнаружения эксфолиативных токсинных генов Staphylococcus hyicus были отрицательными, хотя ПЦР была больше оптимизирована для работы с экстрактами из культур, чем с экстрактами, полученными из образцов тканей (Onuma, Uoya и др., 2011). Метагеномный анализ эпидермиса и дермиса с использованием экстракопирования гипервариабельного участка V3-V4 гена 16S рРНК бактерии показал статистически значимые различия у свиней с хроническим некрозом ушей и свиней без некроза в альфа (плотность) распределении (Р = 0,003). Это означает, что число идентифицированных особей, основанное на числе отобранных в каждой группе последовательностей, в «хронической» группе было меньше. В частности, относительная распространенность Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. статистически значимо отличалась в пораженных (острая и хроническая форма вместе) и непораженных группах (Рис.6).

Рис.6. Относительная распространенность бактерий разных видов и рода Clostridia по группам.

Для оценки биологической значимости каждого существенного таксона провели статистический анализ. При сравнении свиней с некрозом ушей (совместно и острая, и хроническая форма) со свиньями без него, 209 таксонов были определены в качестве биологически существенных. При сравнении ушей с острой формой некроза, с хронической, и ушей без него, в качестве биологически существенных определили 24 таксона. В этой группе, в образцах из ушей свиней, пораженных в острой форме, в качестве биологически существенных выявили две потенциально септицемических бактерии — Actinobacillus spp. и Haemophilus spp.

В общем случае, присутствие, как при данных исследованиях, кожных воспалений не сопровождающихся значительными изменениями в эпидермисе, подразумевает направление процесса «изнутри-наружу», а не «снаружи-внутрь» и позволяет предположить нарушение васкулярного притока, приводящего к колонизации условно-патогенными бактериями и развитию обусловленных ими патологий. Метагеномный анализ показал, что сообщества бактерий по мере развития симптомов значительно меняются, а роль, играемая бактериями рода Actinobacillus и Haemophilus в качестве первичных или вторичных (вследствие нарушения работы сосудистой системы) возбудителей требует дальнейшего изучения.

Направления дальнейших исследований

Проспективное исследование может помочь установить возможные механизмы, задействованные в развитии некроза ушей. Скорее всего, для того, чтобы дальше охарактеризовать микробиому уха пораженных и непораженных свиней и относительную распространенность вазолидаторов и вазоконстрикторов, потребуется проведение многочисленных анализов образцов с использованием иммуногистохимических технологий и электронного микроскопа для выявления иммунных комплексов, исследование культур на бактериальные токсины с помощью ПЦР, а также более современных технологий метагеномики и транскриптомики. И, как всегда, наиважнейшими являются отбор проб и стадия болезни. Хронические симптомы предоставляют минимум информации в отношении возможной причины возникновения заболевания.

Обобщение

Некроз ушей остается загадкой. Продуманное использование различных технологий способно пролить свет на механизмы и/или причины его возникновения и позволить разработку мер по его недопущению и приемов адресной терапии.

Эта область не предназначена для консультаций авторов по поводу своих статей, это место для открытых дискуссий между пользователями pig333.ru

Оставьте новый Комментарий

Ограниченный доступ пользователям 333. Чтобы отправить комментарий, Вам необходимо авторизироваться

Источник