Воспаление сердечной мышцы миокардит

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Общие сведения

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Частота заболеваемости миокардитом намного выше статистической из-за поздней диагностики и латентных форм, когда заболевание протекает стерто или в легкой форме. Признаки воспалительного процесса в миокарде в 4–9% случаев обнаруживаются только на аутопсии (по результатам патологоанатомических исследований). От острого миокардита умирает от 1 до 7% больных, у людей молодого возраста в 17-21% случаев он становится причиной внезапной смерти.

Миокардит приводит к развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма сердца, что является ведущими причинами летального исхода. Миокардиты встречаются чаще у молодых людей (средний возраст пациентов 30 – 40 лет), хотя заболевание может возникнуть в любом возрасте. Мужчины заболевают миокардитом несколько реже женщин, но у них чаще развиваются тяжелые формы заболевания.

Миокардит

Причины миокардита

Миокардиты включают большую группу заболеваний сердечной мышцы воспалительного генеза, проявляющихся поражением и нарушением функции миокарда. Частой причиной миокардита являются различные инфекционные заболевания:

- вирусные (вирусы Коксаки, гриппа, аденовирусы, герпеса, гепатита В и С);

- бактериальные (коринеобактерии дифтерии, стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, хламидии, риккетсии);

- грибковые (аспергиллы, кандиды),;

- паразитарные (трихинеллы, эхинококки) и др.

Тяжелая форма миокардита может возникать при дифтерии, скарлатине, сепсисе. Высокой кардиотропностью обладают вирусы, вызывающие миокардит в 50% случаев. Иногда миокардит развивается при системных заболеваниях соединительной ткани: системной красной волчанке, ревматизме, васкулитах, ревматоидном артрите, при аллергических заболеваниях. Также причиной миокардита может служить токсическое воздействие некоторых лекарственных препаратов, алкоголя, ионизирующее излучение. Тяжелое прогрессирующее течение отличает идиопатический миокардит невыясненной этиологии.

Провоцирующими моментами возникновения миокардита являются острые инфекции (чаще вирусные), очаги хронической инфекции; аллергозы, нарушенные иммунологические реакции; токсическое воздействие на организм (лекарств, алкоголя, наркотиков, ионизирующего излучения, при тиреотоксикозе, уремии и др.).

Патогенез

Миокардит в большинстве случаев сопровождается эндокардитом и перикардитом, реже воспалительный процесс затрагивает только миокард. Повреждение миокарда может возникать при прямом миокардиоцитолитическом действии инфекционного агента; под влиянием токсинов, циркулирующих в крови (в случае системной инфекции); и как результат аллергической или аутоиммунной реакции. Нередко встречаются инфекционно-аллергические миокардиты.

Иммунные нарушения, наблюдаемые при миокардите, проявляются расстройством всех звеньев иммунитета (клеточного, гуморального, фагоцитоза). Инфекционный антиген запускает механизм аутоиммунного повреждения кардиомиоцитов, приводящий к значительным изменениям миокарда: дистрофическим изменениям мышечных волокон, развитию экссудативных или пролиферативных реакций в интерстициальной ткани. Следствием воспалительных процессов при миокардите является разрастание соединительной ткани и развитие кардиосклероза. При миокардите заметно снижается насосная функция сердечной мышцы, что часто носит необратимый характер и приводит к тяжелому состоянию недостаточности кровообращения, нарушениям сердечного ритма и проводимости, служит причиной инвалидности и летального исхода в молодом возрасте.

Классификация

В зависимости от механизма возникновения и развития миокардита выделяют следующие формы:

- инфекционные и инфекционно-токсические (при гриппе, вирусах группы Коксаки, дифтерии, скарлатине и др.);

- аллергические (иммунные) (сывороточный, инфекционно-аллергический, трансплантационный, лекарственный, миокардиты при системных заболеваниях);

- токсико-аллергические (при тиреотоксикозе, уремии и алкогольном поражении сердца);

- идиопатические (невыясненной природы).

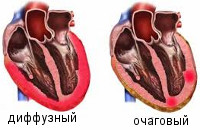

По распространенности воспалительного поражения миокардиты делятся на диффузные и очаговые. По течению различают острые, подострые, хронические (прогрессирующие, рецидивирующие) миокардиты. По степени тяжести — легкий, миокардит средней тяжести, тяжелый.

По характеру воспаления выделяют экссудативно-пролиферативный (воспалительно-инфильтративный, васкулярный, дистрофический, смешанный) и альтернативный (дистрофически-некробиотический) миокардиты. В развитии инфекционного миокардита (как наиболее часто встречающегося) выделяют 4 патогенетические стадии:

- Инфекционно-токсическая

- Иммунологическая

- Дистрофическая

- Миокардиосклеротическая

По клиническим вариантам (по преобладающим клиническим симптомам) различают миокардиты:

- малосимптомный

- болевой или псевдокоронарный

- декомпенсационный (с нарушением кровообращения)

- аритмический

- тромбоэмболический

- псевдоклапанный

- смешанный

Симптомы миокардита

Клиническая симптоматика миокардита зависит от степени поражения миокарда, локализации, остроты и прогрессирования воспалительного процесса в сердечной мышце. Она включает проявления недостаточности сократительной функции миокарда и нарушения ритма сердца. Инфекционно-аллергический миокардит в отличие от ревматического начинается обычно на фоне инфекции или сразу после нее. Начало заболевания может протекать малосимптомно или латентно.

Основные жалобы пациентов — на сильную слабость и утомляемость, одышку при физической нагрузке, боли в области сердца (ноющие или приступообразные), нарушения ритма (сердцебиение, перебои), повышенную потливость, иногда боль в суставах. Температура тела обычно субфебрильная или нормальная. Характерными проявлениями миокардита являются увеличение размеров сердца, понижение артериального давления, недостаточность кровообращения.

Кожные покровы у больных миокардитом бледные, иногда с синюшным оттенком. Пульс учащенный (иногда уреженный), может быть аритмичным. При выраженной сердечной недостаточности наблюдается набухание шейных вен. Возникает нарушение внутрисердечной проводимости, которое даже при небольших очагах поражения может стать причиной аритмии и привести к летальному исходу. Нарушение сердечного ритма проявляется суправентрикулярной (наджелудочковой) экстрасистолией, реже приступами мерцательной аритмии, что заметно ухудшает гемодинамику, усиливает симптомы сердечной недостаточности.

В большинстве случаев в клинической картине миокардита преобладают лишь отдельные из перечисленных выше симптомов. Примерно у трети пациентов миокардит может протекать малосимптомно. При миокардитах, возникающих на фоне коллагеновых заболеваний, а также вирусной инфекции часто возникает сопутствующий перикардит. Идиопатический миокардит имеет тяжелое, иногда злокачественное течение, приводящее к кардиомегалии, тяжелым нарушениям ритма и проводимости сердца и сердечной недостаточности.

Осложнения

При длительно текущем миокардите развиваются склеротические поражения сердечной мышцы, возникает миокардитический кардиосклероз. В случае острого миокардита при тяжелых нарушениях работы сердца быстро прогрессирует сердечная недостаточность, аритмия, становящиеся причиной внезапной смерти.

Диагностика

Существенные трудности в диагностике миокардитов вызывает отсутствие специфических диагностических критериев. Мероприятия по выявлению воспалительного процесса в миокарде включают:

- Сбор анамнеза

- Физикальное обследование пациента — симптомы варьируют от умеренной тахикардии до декомпенсированной желудочковой недостаточности: отеки, набухание шейных вен, нарушение ритма сердца, застойный процесс в легких.

- ЭКГ — нарушение сердечного ритма, возбудимости и проводимости. ЭКГ-изменения при миокардите не являются специфичными, так как сходны с изменениями при различных заболеваниях сердца.

- ЭхоКГ — выявляется патология миокарда (расширение полостей сердца, снижение сократительной способности, нарушение диастолической функции) в разной степени в зависимости от тяжести заболевания.

- Общий, биохимический, иммунологический анализы крови не являются столь специфичными при миокардите и показывают увеличение содержания α2 и γ — глобулинов, повышение титра антител к сердечной мышце, положительную РТМЛ (реакцию торможения миграции лимфоцитов), положительную пробу на С-реактивный белок, повышение сиаловых кислот, активности кардиоспецифичных ферментов. Исследование иммунологических показателей должно проводиться в динамике.

- Рентгенография легких помогает обнаружить увеличение размеров сердца (кардиомегалию) и застойные процессы в легких.

- Бакпосев крови для выявления возбудителя, или ПЦР диагностика.

- Эндомиокардиальная биопсия при помощи зондирования полостей сердца, включающая гистологическое исследование биоптатов миокарда, подтверждает диагноз миокардита не более чем в 37% случаев в связи с тем, что может иметь место очаговое поражение миокарда. Результаты повторной биопсии миокарда дают возможность оценить динамику и исход воспалительного процесса.

- Сцинтиграфия (радиоизотопное исследование) миокарда является физиологичным исследованием (прослеживается естественная миграция лейкоцитов в очаг воспаления и нагноения).

- Магнитно-резонансная томография (МРТ сердца) с контрастированием дает визуализацию воспалительного процесса, отека в миокарде. Чувствительность данного метода составляет 70-75%.

Лечение миокардита

Острая стадия миокардита требует госпитализации в отделение кардиологии, ограничения физической активности, строгого постельного режима на 4 — 8 недель до достижения компенсации кровообращения и восстановления нормальных размеров сердца. Диета при миокардите предполагает ограниченное употребление поваренной соли и жидкости, обогащенное белковое и витаминизированное питание для нормализации метаболических процессов в миокарде.

Терапию миокардита проводят одновременно по четырем направлениям, осуществляя этиологическое, патогенетическое, метаболическое симптоматическое лечение. Этиологическое лечение направлено на подавление инфекционного процесса в организме. Терапию бактериальных инфекций проводят антибиотиками после выделения и определения чувствительности патогенного микроорганизма. При миокардитах вирусного генеза показано назначение противовирусных препаратов.

Необходимым условием успешного лечения миокардитов служит выявление и санация инфекционных очагов, поддерживающих патологический процесс: тонзиллита, отита, гайморита, периодонтита, аднексита, простатита и др. После осуществления санации очагов (хирургической или терапевтической), курса противовирусной или антибактериальной терапии необходимо проведение микробиологического контроля излеченности.

В патогенетическую терапию миокардитов включают противовоспалительные, антигистаминные и иммуносупрессивные препараты. Назначение нестероидных противовоспалительных средств осуществляется индивидуально, с подбором дозировок и длительности курса лечения; критерием отмены служит исчезновение лабораторных и клинических признаков воспаления в миокарде. При тяжелом, прогрессирующем течении миокардита назначаются глюкокортикоидные гормоны. Антигистаминные средства способствуют блокированию медиаторов воспаления.

Для улучшения метаболизма сердечной мышцы при миокардитах применяют препараты калия, инозин, витамины, АТФ, кокарбоксилазу. Симптоматическое лечение миокардитов направлено на устранение аритмий, артериальной гипертензии, симптомов сердечной недостаточности, профилактику тромбоэмболий. Длительность лечения миокардита определяется тяжестью заболевания и эффективностью комплексной терапии и составляет в среднем около полугода, а иногда и дольше.

Прогноз

При латентном малосимптомном течение миокардита возможно самопроизвольное клиническое излечение без отдаленных последствий. В более тяжелых случаях прогноз миокардитов определяется распространенностью поражения миокарда, особенностями воспалительного процесса и тяжестью фонового заболевания.

При развитии сердечной недостаточности у 50% пациентов отмечается улучшение по результатам лечения, у четверти наблюдается стабилизация сердечной деятельности, у оставшихся 25% состояние прогрессирующе ухудшается. Прогноз при миокардитах, осложненных сердечной недостаточностью, зависит от выраженности дисфункции левого желудочка.

Неудовлетворительный прогноз отмечается при некоторых формах миокардитов: гигантоклеточном (100%-ая смертность при консервативной терапии), дифтерийном (смертность составляет до 50–60%), миокардите, вызванном болезнью Шагаса (американским трипаносомозом) и др. У этих пациентов решается вопрос о трансплантации сердца, хотя и не исключается риск развития повторного миокардита и отторжения трансплантата.

Профилактика

Для снижения риска заболеваемости миокардитом рекомендуется соблюдать меры предосторожности при контакте с инфекционными больными, санировать очаги инфекции в организме, избегать укусов клещей, осуществлять вакцинацию против кори, краснухи, гриппа, свинки, полиомиелита.

Пациенты, перенесшие миокардит, проходят диспансерное наблюдение у кардиолога 1 раз в 3 месяца с постепенным восстановлением режима и активности.

Источник

Энциклопедия / Заболевания / Сердце и сосуды / Миокардит

Научный редактор: Строкина О.А., терапевт, врач функциональной диагностики. Практический стаж с 2015 года.

Октябрь, 2018.

Миокардит – воспаление сердечной мышцы, вызванное инфекционными, токсическими или аллергическими воздействиями и сопровождающееся нарушением функции сердца.

Распространенность миокардитов сегодня сильно недооценивается. И часто это происходит по причине отсутствия какой-либо клинической симптоматики. С каждым годом выявляемость заболевания растет, что скорее всего связано с внедрением более высокотехнологичных способов диагностики.

Частота миокардитов варьируется от 20 до 30% среди всех заболеваний сердца, не связанных с поражением коронарных сосудов. У мужчин миокардит возникает чаще, чем у женщин.

- Вирусы (Коксаки, ECHO, аденовирусы, вирусы гриппа, герпеса, ЦМВ, гепатита В и С, краснухи, арбовирусы, ВИЧ, энтеровирусы,) – более чем в 50% случаев;

- Бактерии (стрептококки, стафилококки , боррелии, коринебактерии дифтерии, сальмонеллы, микобактерии туберкулеза, хламидии, легионеллы, риккетсии);

- Простейшие (трипаносомы, токсоплазмы);

- Паразиты (эхинококки, трихинеллы);

- Грибы (кандиды, аспергиллы, кокцидиоидомицеты, гистоплазмы);

- Неинфекционные, аутоиммунные заболевания (коллагенозы, васкулиты);

- Токсические вещества (антрациклины, катехоламины, кокаин, парацетамол, литий);

- Радиоактивное излучение;

- Аллергия (в т.ч. лекарственная – на пенициллины, ампициллин, гидрохлоротиазид, метилдопу, сульфаниламиды).

Проявления миокардита зависят от распространенности и локализации поражения. Даже небольшой очаг может привести к выраженным симптомам. Однако, встречаются и бессимптомные формы.

Обычно при миокардитах преобладают симптомы основного инфекционного заболевания, чаще с лихорадкой, иногда – с общей интоксикацией и другими признаками.

Кроме того, поскольку поражается мышечная ткань сердца, то при определенных формах миокардита в той или иной степени присутствуют симптомы сердечной недостаточности, которые выражаются в появлении следующих признаков:

- острая боль в области сердца,

- утомляемость,

- сердцебиение,

- аритмии,

- эпизоды пониженного артериального давления.

- основным проявлением сердечной недостаточности является одышка при различной физической нагрузке, а при запущенных случаях и в покое.

- Общий анализ крови (повышение СОЭ как признак воспаления)

- Биохимический анализ крови: СРБ (С-реактивный белок) — так же признак воспалительного процесса, BNP (натрий-уретический пептид) — доказывает наличие сердечной недостаточности, тропонины (маркеры некроза миокарда);

- Анализ на антитела к клеткам миокарда (положителен при аутоиммунной природе заболевания);

- ЭКГ (признаки нагрузки на сердце, различные блокады проведения импульса, аритмии);

- УЗИ сердца (всевозможные изменения структуры и функций сердца);

- Рентгенологическое исследование (увеличение размеров сердца, жидкость в плевральной полости, застой крови в сосудах легких),

- МРТ сердца,

- Коронароангиография (исключение ишемической природы заболевания),

- Эндомиокардиальная биопсия по показаниям (взятие кусочка ткани сердца для гистологического исследования — позволяет обнаружить причину заболевания).

Диагноз миокардита может быть предположен при возникновении сердечной недостаточности, развившейся через несколько недель после вирусной инфекции, особенно у пациента молодого возраста (до 40 лет).

В современных реалиях окончательный диагноз возможен только при его ревматической природе. Во всех остальных случаях диагноз во многом условен и определяется лишь квалификацией и опытом врача, даже при использовании всего спектра современных инструментальных и лабораторных методов исследования.

Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не по учебнику. Не пытайтесь лечиться сами — посоветуйтесь с врачом.

При установленном диагнозе острого миокардита рекомендуется ограничение физической активности. Обязательна госпитализация. Режим, как правило, постельный, а при тяжелом течении – строгий постельный на 2-3 недели. При выявлении причины проводят соответствующее лечение, например антибактериальную, противовирусную терапию.

В ряде случаев может быть эффективной иммунодепрессивная терапия (азатиоприн, циклоспорин, преднизолон).

Довольно распространена симптоматическая терапия в связи со сложностью выявления истинной причины миокардита. Она направлена на снижение проявлений сердечной недостаточности и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по ее лечению.

В случаях с выраженным снижением частоты сердечных сокращений устанавливают временный электрокардиостимулятор.

В определенных случаях вариантом лечения становится трансплантация сердца, но только после стихания острой фазы заболевания.

Миокардит может излечиваться самостоятельно (при легком течении) или переходить в хроническую сердечную недостаточность. У некоторых больных проявления миокардита могут выражаться длительно в виде сохраняющегося нарушения функции миокарда и блокады левой ножки пучка Гиса, учащенного сердцебиения, снижении физической выносливости.

Осложнения миокардита: внезапная сердечная смерть, жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок.

Прогноз при остром миокардите легкого течения благоприятный, его проявления нередко исчезают без лечения.

При тяжелой форме полное выздоровление наблюдается реже, миокардит обычно принимает хроническое течение.

Иногда миокардит приводит к летальному исходу, который может наступить внезапно или после постоянно ухудшающегося сотояния.

Источники:

- Национальные клинические рекомендации. Миокардиты. — 2016.

Источник: diagnos.ru

Источник