Воспаление с преобладанием процессов размножения клеток это

Ïðåäûäóùèé ïîñò î B-ëèìôîöèòàõ è èõ íåëåãêîé ñóäüáå ïî÷èòàòü ìîæíî çäåñü. À ñåãîäíÿ ìû ïðîñëåäèì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ëèìôîóçëå ñ B-ëèìôîöèòîì, êîãäà îí ñòîëêíóëñÿ ñ ðåàëüíîé óãðîçîé. Òàêæå íåìíîãî ðàññêàæó î ñåëåç¸íêå, âåäü ýòî ñàìûé áîëüøîé ëèìôîèäíûé îðãàí.

Ýòîò ïîñò îïÿòü íå ñàìûé ëåãêèé, ðå÷ü èäåò î êîîïåðàöèè êëåòîê. Ñòàðàþñü óïðîñòèòü êàê ìîãó, íî ïîðîé ñêàòûâàþñü â íàó÷íûé «ñêó÷íèçì». Ñïðàøèâàéòå, åñëè ÷òî íåïîíÿòíî. È ïîìíèòå, êòî óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü 🙂 Åñëè âû ãîòîâû ïîãðóçèòüñÿ â ïó÷èíû èììóíèòåòà, welcome to hell.

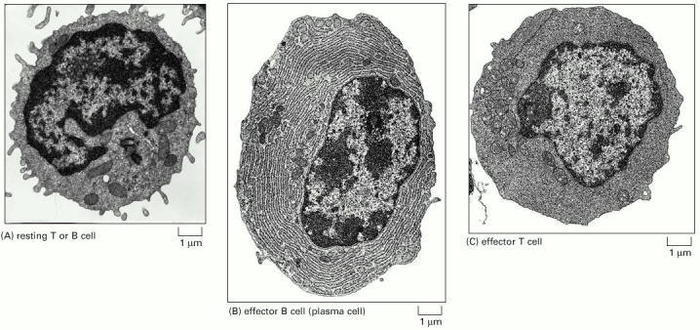

Òàê âûãëÿäèò êëåòêà, ïðîèçâîäÿùàÿ àíòèòåëà. Íåïîäâèæíàÿ, ìàëî íà ÷òî ðåàãèðóþùàÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ áåëîê â áåçóìíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Êîñòíûé ìîçã äëÿ ëèìôîöèòîâ — ýòî èõ àëüìà-ìàòåð, ìåñòî, ãäå îíè îáó÷àëèñü è ïðîõîäèëè ñòðîãèé ýêçàìåí.  êðîâü âûõîäÿò òîëüêî òå B-ëèìôîöèòû, êîòîðûå èìåþò ðàáî÷èé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) è êîòîðûå íå ðåàãèðóþò íà ñâîè áåëêè. Êîíå÷íî, ýòîò áàðüåð íå èäåàëåí, è ñêâîçü íåãî ìîãóò ïðîðâàòüñÿ äåôåêòíûå ëèìôîöèòû, ñïîñîáíûå àòàêîâàòü ñâîè òêàíè. Îäíàêî íàø îðãàíèçì ïîïûòàåòñÿ èõ îñòàíîâèòü óæå íà ïåðèôåðèè (â ëèìôîóçëàõ, ñåëåçåíêå); åñëè è òàì íå óäàñòñÿ óðåçîíèòü ãèïåðàêòèâíûõ áîéöîâ, ïîëó÷èì àóòîèììóííîå çàáîëåâàíèå.

À òåì âðåìåíåì íàø íàèâíûé ëèìôîöèò íàïðàâëÿåòñÿ ñëóæèòü èç öåíòðàëüíîãî îðãàíà èììóííîé ñèñòåìû — êðàñíîãî êîñòíîãî ìîçãà — â ðàçëè÷íûå âîåííûå ÷àñòè. Ê òàêîâûì â íàøåì òåëå îòíîñÿòñÿ ïåðèôåðè÷åñêèå îðãàíû èììóííîé ñèñòåìû (î êîòîðûõ ÿ ðàññêàçûâàë çäåñü): ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, ñåëåçåíêà è ðàçáðîñàííàÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó ëèìôîèäíàÿ òêàíü. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè ýòèõ ëèìôîèäíûõ êàçàðì.

Î áåäíîé ñåëåçåíêå çàìîëâèòå ñëîâî

Åñëè î÷åíü êîðîòêî. Ñåëåçåíêà ïåðåâàðèâàåò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è òðîìáîöèòû, çàïàñàåòñÿ êðîâüþ íà ýêñòðåííûé ñëó÷àé è îñóùåñòâëÿåò èììóííóþ ôóíêöèþ. Ïîäðîáíåå — ÷óòü íèæå.

øòàòíîé ñèòóàöèè ìèêðîáû çàäåðæèâàþòñÿ íà óðîâíå òêàíåé, òî åñòü ïî ìåñòó ïðîíèêíîâåíèÿ (íàïðèìåð, â ãîðëå èëè â êîæå), íî åñëè îíè ïîïàëè â êðîâü, ìåñòî èõ îáåçâðåæèâàíèÿ — ñåëåçåíêà. Áîëüøóþ ÷àñòü ñåëåçåíêè ñîñòàâëÿþò êðîâÿíûå ñèíóñû — îáðàçîâàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî ìîíîöèòîâ è ìàêðîôàãîâ. Çà êðàñíûé öâåò ýòîé ÷àñòè îðãàíà å¸ íàçûâàþò êðàñíîé ïóëüïîé. Çäåñü òàêæå íàõîäÿòñÿ èììóííûå êëåòêè ïàìÿòè, à òàêæå àêòèâíûå Ò- è B-ëèìôîöèòû. Ìàêðîôàãè ñåëåçåíêè ïîãëîùàþò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è ïåðåðàáàòûâàþò ãåìîãëîáèí â áèëèðóáèí, êîòîðûé çàòåì ïîïàäàåò â ïå÷åíü è âõîäèò â ñîñòàâ æåë÷è.

Âîêðóã êàæäîé àðòåðèè â ñåëåçåíêå ñîñðåäîòî÷åíî ñêîïëåíèå Ò-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå îáðàçóþò ïîäîáèå ìóôòû. Ýòà ÷àñòü èìååò áîëåå ñâåòëûé âèä è íàçûâàåòñÿ áåëîé ïóëüïîé.  áåëîé ïóëüïå òàêæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå ïîïàäàþò ñþäà ïîñëå îáó÷åíèÿ â êîñòíîì ìîçãå. Íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ÷àñòåé ñåëåçåíêè ðàñïîëàãàåòñÿ êðàåâàÿ (ìàðãèíàëüíàÿ) çîíà.  ýòîé çîíå ñèäÿò B-ëèìôîöèòû êðàåâîé çîíû (î íèõ — ÷óòü äàëüøå). Ïðîöåññ àêòèâàöèè ëèìôîöèòîâ çäåñü òàêîé æå, êàê è â ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ, î ÷åì ðàññêàçàíî íèæå.

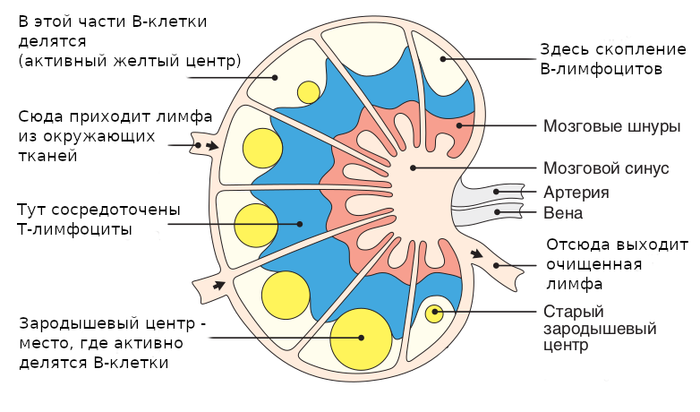

Çåëåíûå øàðèêè — ýòî Ò-ëèìôîöèòû âîêðóã ñåëåç¸íî÷íûõ àðòåðèîë. Æåëòûå øàðèêè — ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ; ãåðìèíàòèâíûé öåíòð — ýòî ìåñòî àêòèâíîãî äåëåíèÿ B-êëåòîê, êîòîðûå âîò-âîò íà÷íóò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà.

Èòàê, ñåëåçåíêà ôèëüòðóåò íàøó êðîâü, î÷èùàÿ å¸ îò ñòàðûõ êëåòîê è âûëàâëèâàÿ ÷óæåðîäíûå àíòèãåíû. Åñëè èíôåêöèÿ ïðîðâåòñÿ â êðîâü, èìåííî íà ñåëåçåíêó ëîæèòñÿ áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî áîðüáå ñ çàðàæåíèåì. Ïîýòîìó âî âðåìÿ òÿæåëûõ èíôåêöèé ñåëåçåíêà óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ (ýòî ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ñïëåíîìåãàëèÿ).

À ÷òî âíóòðè ëèìôîóçëà?

ëèìôîóçëàõ B-ëèìôîöèòû ãðóïïèðóþòñÿ â ôîëëèêóëû (óçåëêè) — ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ B-êëåòîê. Ìåæäó íèìè âàæíî âîññåäàþò äåíäðèòíûå êëåòêè è ìàêðîôàãè.

Ñõåìàòè÷åñêîå ñòðîåíèå ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. Óçåë äåëèòñÿ íà äîëüêè, â êàæäîé äîëüêå åñòü êîðêîâàÿ ÷àñòü (ñíàðóæè) è ìîçãîâàÿ ÷àñòü (â ãëóáèíå).  ìîçãîâîé ÷àñòè (ìîçãîâûå øíóðû è ñèíóñ) íàõîäÿòñÿ B-ëèìôîöèòû, ïðîäóöèðóþùèå àíòèòåëà (ïëàçìîöèòû).

Ôîëëèêóëÿðíûå îñòðîâêè B-êëåòîê íàõîäÿòñÿ áëèæå ê ïîâåðõíîñòè ëèìôîóçëà, à äàëüøå ñëåäóåò çîíà èç Ò-ëèìôîöèòîâ. Êñòàòè, ìèíäàëèíû (ãëàíäû) òîæå ñîñòîÿò èç ëèìôîèäíûõ ôîëëèêóëîâ, îêðóæåííûõ Ò-ëèìôîöèòàìè. Òîëüêî âîêðóã íèõ íåò îòäåëüíîé êàïñóëû, êàê ó ëèìôîóçëîâ.

Ñèíèé óçåëîê ñëåâà — ýòî è åñòü ëèìôîèäíûé ôîëëèêóë, â êîòîðîì îáèòàþò B-ëèìôîöèòû. Ñïðàâà ïîëçàþò ðàçíûå òèïû Ò-êëåòîê. Íà ãðàíèöå ôîëëèêóëà B- è Ò-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì.

Ëèìôàòè÷åñêèé óçåë — ìåñòî, ãäå êîíöåíòðèðóåòñÿ âñå òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò â îêðóæàþùèõ ó÷àñòêàõ òêàíè. Ïëîõî ìîãóò ëåæàòü ñîáñòâåííûå ìåðòâûå èëè ïîâðåæäåííûå êëåòêè, áàêòåðèàëüíûå òîêñèíû, ÿäû, îñêîëêè âèðóñîâ (áåëêè è íóêëåèíîâûå êèñëîòû), êóñî÷êè ìèêðîáíûõ êëåòîê è ëþáîé äðóãîé ìàòåðèàë, îêàçàâøèéñÿ âî âíåêëåòî÷íîì ïðîñòðàíñòâå.

Êðîìå òîãî, â ëèìôàòè÷åñêèé óçåë ïîñòîÿííî ìèãðèðóþò äåíäðèòíûå êëåòêè èç î÷àãà âîñïàëåíèÿ. Ñ ñîáîé îíè ïðèíîñÿò îáðàáîòàííûå àíòèãåíû (â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè) è ïîêàçûâàþò ýòè àíòèãåíû Ò-ëèìôîöèòàì. Åñëè Ò-ëèìôîöèòû óçíàëè àíòèãåí, òî îíè àêòèâèðóþòñÿ, ñòàíîâÿñü àêòèâíûìè êèëëåðàìè è õåëïåðàìè.

×òîáû óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è ëèìôîöèòà ñî ñâîèì àíòèãåíîì, ëåéêîöèòû íåïðåñòàííî âûõîäÿò èç ëèìôîóçëîâ â êðîâü, çàòåì ïðîíèêàþò â äðóãèå ëèìôîóçëû, ïîòîì ñíîâà èõ ïîêèäàþò è ìèãðèðóþò â êðîâü. Ýòîò êðóãîâîðîò ëèìôîöèòîâ îáîçíà÷àþò òåðìèíîì ðåöèðêóëÿöèÿ. ×åðåç êàæäûé ëèìôàòè÷åñêèé óçåë çà ñóòêè ïðîõîäèò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ, à ÷åðåç ñåëåçåíêó — 250 ìèëëèàðäîâ ëèìôîöèòîâ. Âûøåäøèé â êðîâü ëèìôîöèò ïëàâàåò òàì îêîëî 30 ìèíóò, çàòåì ïîëçåò â íîâûé ëèìôîóçåë.

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòîâ

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòà îçíà÷àåò ïóòü ïðåâðàùåíèÿ îò íàèâíîé êëåòêè äî àíòèòåëîïðîäóöèðóþùåãî ïëàçìîöèòà.

Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) ðàñïîçíàåò óíèêàëüíûé àíòèãåí. Êàê âû ïîìíèòå, B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð — ýòî ìîëåêóëà IgM íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè. Ÿ Y-îáðàçíûå îêîí÷àíèÿ ñîäåðæàò óíèêàëüíûå îáëàñòè, ñïîñîáíûå ñâÿçàòüñÿ ñ âûïóêëîé ÷àñòüþ àíòèãåíà (ñ ýïèòîïîì). Èòàê, ñëó÷àéíûé íàèâíûé B-ëèìôîöèò ïîëçàåò â ëèìôîóçëå è âíåçàïíî âñòðå÷àåò àíòèãåí, êîòîðûé ñâÿçàëñÿ ñ B-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì. Äàëåå ñþæåò ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, ÷òî çàâèñèò îò òèïà àíòèãåííîé ìîëåêóëû.

Äëÿ ïîëíîöåííîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèòà íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòîâ õåëïåðîâ (î êîòîðûõ áûë ïîñò). Íî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ B-ëèìôîöèò ìîæåò àêòèâèðîâàòüñÿ è áåç ïîìîùè Ò-õåëïåðîâ (Ò-íåçàâèñèìàÿ àêòèâàöèÿ). Òàêîå ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè àêòèâàöèè îñîáûìè àíòèãåíàìè. Íàïðèìåð, åñëè ÷óæåðîäíàÿ ìîëåêóëà ñîäåðæèò íåñêîëüêî îäèíàêîâûõ ýïèòîïîâ. Òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì òàêèõ àíòèãåíîâ ÿâëÿåòñÿ áàêòåðèàëüíàÿ ñòåíêà.

B-ëèìôîöèò àêòèâèðóåòñÿ ïðè êîíòàêòå ñ áàêòåðèàëüíîé ñòåíêîé, èìåþùåé ïîâòîðÿþùèåñÿ ýïèòîïû (îäíî èç óñëîâèé Ò-íåçàâèñèìîé àêòèâàöèè B-êëåòîê).

äàííûõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íî òîëüêî àíòèãåíà äëÿ ïðîáóæäåíèÿ áîåâîãî äóõà B-êëåòêè. Ïîñëå òàêîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèò óòðà÷èâàåò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð, íà÷èíàåò àêòèâíî äåëèòüñÿ è â äàëüíåéøåì ïðîäóöèðóåò òîëüêî èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì. Ýòè ëèìôîöèòû íå ôîðìèðóþò èììóííóþ ïàìÿòü è æèâóò îò òðåõ äî ïÿòè ñóòîê.

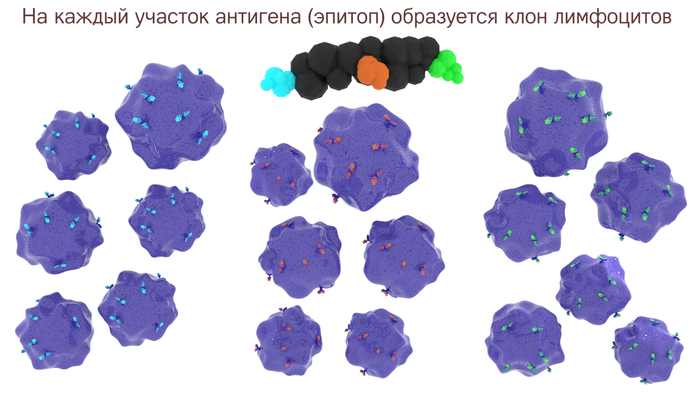

Îäíàêî áîëüøèíñòâî àíòèãåíîâ èìååò áåëêîâóþ ïðèðîäó. Òàêèå ìîëåêóëû èìåþò íåñêîëüêî ýïèòîïîâ, íî âñå îíè ðàçíûå, è íà êàæäûé ýïèòîï ïîòåíöèàëüíî ìîæåò íàéòèñü ñâîé ëèìôîöèò. Åñëè B-ëèìôîöèò ïîéìàåò òàêîé áåëêîâûé àíòèãåí, òî äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ â àíòèòåëîïðîèçâîäÿùóþ êëåòêó åìó íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòà. Ðàññìîòðèì ýòîò ïðîöåññ ïîäðîáíåå, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðè ðàçâèòèè ãóìîðàëüíîãî èììóííîãî îòâåòà.

Êîîïåðàöèÿ Ò- è B-ëèìôîöèòîâ

B-ëèìôîöèòû îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì àíòèãåíïðåçåíòèðóþùèì êëåòêàì, òî åñòü îíè ñïîñîáíû âûõâàòûâàòü èç îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà ÷óæåðîäíûå âåùåñòâà è ïåðåðàáàòûâàòü èõ âíóòðè ñåáÿ îñîáûì îáðàçîì. Ïåðåðàáîòàííûé àíòèãåí âûñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè (MHC, main histocompatibility complex). MHC íóæåí äëÿ Ò-ëèìôîöèòîâ, òàê êàê îíè íå óìåþò ïðîñòî òàê ðàñïîçíàâàòü àíòèãåí, èì îáÿçàòåëüíî íóæåí àíòèãåí â ñîñòàâå MHC.

Èòàê, âîîðóæåííûå ýòîé èíôîðìàöèåé, ïîñìîòðèì íà B-ëèìôîöèò, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà (IgM) íàøåë è ñâÿçàë íåêèé àíòèãåí. Ëèìôîöèò ïðîãëàòûâàåò êîìïëåêñ àíòèãåí-àíòèòåëî è ïåðåâàðèâàåò åãî âíóòðè ñåáÿ. ×àñòü àíòèãåíà îí âûñòàâëÿåò íà ñâîþ ïîâåðõíîñòü â ñîñòàâå MHC ìîëåêóëû.

Ïðè ñâÿçûâàíèè B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà è àíòèãåíà B-ëèìôîöèò ïîãëîùàåò àíòèãåí-àíòèòåëî êîìïëåêñ. Âíóòðè ñïåöèàëüíîãî ïóçûðüêà ïðîèñõîäèò ðàñùåïëåíèå àíòèãåíà íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Çàòåì ÷àñòü àíòèãåíà âûíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü êëåòêè â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè.

ëèìôàòè÷åñêîì óçëå Ò- è B-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì (â ìåñòàõ ìåæäó ôîëëèêóëàìè). Ãäå-òî íåïîäàëåêó îêàæåòñÿ T-ëèìôîöèò õåëïåð, ó êîòîðîãî åñòü Ò-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (TCR). Íàïîìíþ, ÷òî TCR, ïîäîáíî àíòèòåëó, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ñâÿçûâàòüñÿ òîëüêî ñ îãðàíè÷åííûì êðóãîì àíòèãåíîâ.  êîíöå êîíöîâ, T-õåëïåð ñ óíèêàëüíûì ðåöåïòîðîì ñâÿæåòñÿ ñ òåì àíòèãåíîì, êîòîðûé B-ëèìôîöèò ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè.

Îáðàçóåòñÿ ïëîòíûé êîíòàêò ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ èììóííûì ñèíàïñîì. Ò-õåëïåð íà÷èíàåò âûäåëÿòü ðàçëè÷íûå âåùåñòâà (â îñíîâíîì, èíòåðëåéêèí-4), êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðóþò B-ëèìôîöèò. Àêòèâàöèÿ ëèìôîöèòà îçíà÷àåò, ÷òî íåêîòîðûå äðåìàâøèå ãåíû íà÷èíàþò ðàáîòàòü, êëåòêà ïðîäóöèðóåò áèîëîãè÷åñêèå âåùåñòâà, êîòîðûå è îïðåäåëÿþò å¸ äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå.

Æåëòûé T-õåëïåð âñòðå÷àåòñÿ ñ B-ëèìôîöèòîì è ñâÿçûâàåòñÿ ñâîèì óíèêàëüíûì T-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì ñ àíòèãåíîì â ñîñòàâå MHC B-êëåòêè. Êîíå÷íî, íà êàðòèíêå ìû âèäèì òîëüêî äâå êëåòêè (ñëåâà çàñâåòèëñÿ åùå îäèí B-ëèìôîöèò), íî, íà ñàìîì äåëå, èõ òàì äåñÿòêè òûñÿ÷. Îíè êîíòàêòèðóþò, òðóòñÿ äðóã î äðóãà, ïðîâåðÿÿ, íåò ëè òàì ïîäõîäÿùåãî àíòèãåíà. Àíòèãåíû òîæå íå áûâàþò â åäèíè÷íûõ êîëè÷åñòâàõ, ýòî òûñÿ÷è è äåñÿòêè òûñÿ÷ ìîëåêóë.

Êîíòàêò ìåæäó T-õåëïåðîì è B-ëèìôîöèòîì ìîæåò è íå ïðîèñõîäèòü, åñëè íàõîäÿùèéñÿ íåïîäàëåêó T-ëèìôîöèò óæå ðàñïîçíàë àíòèãåí, êîòîðûé åìó ïðåäîñòàâèëà äåíäðèòíàÿ êëåòêà.  òàêîì ñëó÷àå àêòèâèðîâàííûé Ò-õåëïåð íà÷íåò âûäåëÿòü âåùåñòâà, êîòîðûå ïîìîãóò B-ëèìôîöèòó îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòüñÿ.

B-ëèìôîöèò ïðîäâèãàåòñÿ â ãëóáü ôîëëèêóëà, ãäå êëåòêè-ïîìîùíèêè, âî-ïåðâûõ, áóäóò óäåðæèâàòü åãî íà ìåñòå, à, âî-âòîðûõ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ. Âíóòðè ôîëëèêóëà ïîÿâëÿåòñÿ î÷àæîê, ãäå ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå äåëåíèå àêòèâèðîâàííîãî B-ëèìôîöèòà. Òàêîé î÷àã íàçûâàåòñÿ ãåðìèíàòèâíûì öåíòðîì (ëàò. germinis — ðîñòîê), à ñàì ôîëëèêóë íàçûâàåòñÿ âòîðè÷íûì.

Àêòèâèðîâàííûé B-ëèìôîöèò ïîëçåò â ôîëëèêóë.

Êàê B-ëèìôîöèòû ñòàíîâÿòñÿ åù¸ êðó÷å.

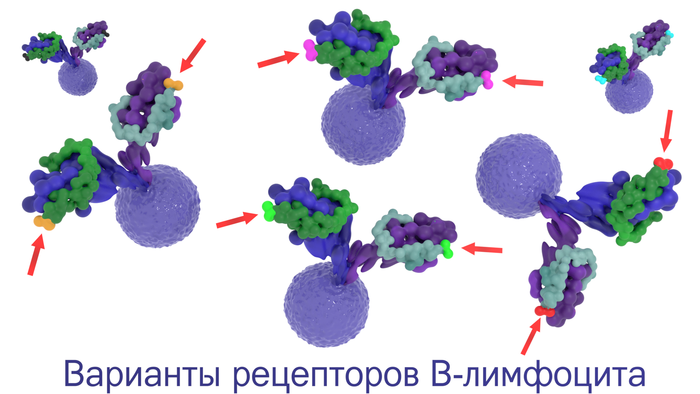

ß âåäü óæå ïèñàë, íàñêîëüêî óíèêàëüíûå B-êëåòî÷íûå ðåöåïòîðû è àíòèòåëà? À òàêæå, êàæåòñÿ, ÿ ðàññêàçûâàë, áëàãîäàðÿ êàêèì ïðîöåññàì ïîëó÷àåòñÿ ýòà óíèêàëüíîñòü. Íî íà ýòîì èñòîðèÿ óíèêàëüíîñòè íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, âî âðåìÿ äåëåíèÿ ëèìôîöèòîâ â ãåðìèíàòèâíîì öåíòðå ôîëëèêóëà çàïëàíèðîâàííî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷àñòîòà ìóòàöèé. Ýòî íàçûâàåòñÿ ñîìàòè÷åñêèì ãèïåðìóòàãåíåçîì è îçíà÷àåò, ÷òî ÷àñòîòà ìóòàöèé â ãåíàõ, îòâå÷àþùèõ çà àíòèòåëà, óâåëè÷èâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç (íà 4 — 6 ïîðÿäêîâ). Ýòî òî÷å÷íûå ìóòàöèè, òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ, â êîíå÷íîì áåëêå èçìåíÿåòñÿ îäíà ìîëåêóëà.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî-ìíîãî âàðèàíòîâ ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü èçìåíåííûìè B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òåïåðü èç ýòîãî îáèëèÿ ìóòàíòîâ íóæíî âûáðàòü òå, êîòîðûå ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿæóòñÿ ñ àíòèãåíîì. Íà êàðòèíêå íèæå ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü íåñêîëüêî ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü-÷óòü îòëè÷àþùèìèñÿ ðåöåïòîðàìè.

ôîëëèêóëàõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ ïðèñóòñòâóþò ôîëëèêóëÿðíûå äåíäðèòíûå êëåòêè, êîòîðûå ïîìîãàþò B-ëèìôîöèòàì â èõ ðàçâèòèè. Êðîìå òîãî, ýòè êëåòêè ñïîñîáíû äîëãî óäåðæèâàòü àíòèãåíû, êîòîðûå âûçâàëè àêòèâàöèþ B-ëèìôîöèòà. Ýòèõ àíòèãåíîâ íåìíîãî, íà âñåõ ëèìôîöèòîâ íå õâàòèò. Ïîýòîìó ìåæäó äåëÿùèìèñÿ B-ëèìôîöèòàìè ñ ðàçíûìè âàðèàíòàìè B-êëåòî÷íûõ ðåöåïòîðîâ âîçíèêàåò ñåðüåçíàÿ êîíêóðåíöèÿ. Êàæäûé ñîëäàò ðâåòñÿ â áîé, íî íà äåëî ïîéäóò òîëüêî ëó÷øèå. Òå ëèìôîöèòû, êîòîðûå íå ñìîãëè ñâÿçàòüñÿ èëè ñëàáî ñâÿçàëèñü ñ àíòèãåíîì, óìèðàþò (èõ ïîòîì ñúåäàþò ìàêðîôàãè). Òàêèõ ïîãèáøèõ êëåòîê — áîëüøèíñòâî. Îäíàêî íåêîòîðûå B-êëåòêè ïîëó÷àþò ðåöåïòîð, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿçûâàåòñÿ ñ àíòèãåíîì. Ñèëà ñâÿçè, àôôèííîñòü, ïðè ýòîì âîçðàñòàåò, ïðèìåðíî, â ñòî ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëüíûì (íà÷àëüíûì) âàðèàíòîì ðåöåïòîðà. Ýòîò ïðîöåññ íàçûâàþò ñîçðåâàíèåì àôôèííîñòè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ýòîãî ñîçðåâàíèÿ ïðîèñõîäèò ïåðåêëþ÷åíèå êëàññà èììóíîãëîáóëèíîâ: IgM ìåíÿåòñÿ íà IgG, IgE èëè IgA. B-ëèìôîöèòû ñî ñ÷àñòëèâûì ðåöåïòîðîì íà÷èíàþò ìíîãîêðàòíî äåëèòüñÿ, äàâàÿ æèçíü êëåòêàì-ïîòîìêàì, êîòîðûå áóäóò ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Âîò òàêîé íåáîëüøîé åñòåñòâåííûé îòáîð â íàøåì îðãàíèçìå.

Äåíäðèòíàÿ êëåòêà (ñ îòðîñòêàìè) óäåðæèâàåò íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè àíòèãåíû. Àêòèâèðîâàííûé ëèìôîöèò íà÷èíàåò äåëèòüñÿ, îáðàçóÿ ìíîæåñòâî ïîòîìêîâ ñ ÷óòü ðàçëè÷àþùèìèñÿ B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òå êëåòêè, êîòîðûå ñìîãëè êîíêóðåíòíî ñâÿçàòüñÿ ñ àíòèãåíîì, ïîëó÷àþò ñèãíàë ê ðàçìíîæåíèþ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ êëîíàëüíàÿ ëèíèÿ B-ëèìôîöèòîâ.

Âûæèâøèå B-ëèìôîöèòû ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ ìíîãîêðàòíî äåëÿòñÿ, îáðàçóÿ êëîí B-ëèìôîöèòîâ. Êëîí — ýòî ìíîæåñòâî êëåòîê, ÿâëÿþùèåñÿ èäåíòè÷íûìè ïîòîìêàìè îò îäíîé ðîäèòåëüñêîé êëåòêè. Òàê êàê àíòèãåíû â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì èìåþò íåñêîëüêî ðàçíûõ ýïèòîïîâ, òî íà êàæäûé ýïèòîï íàéäåòñÿ ñâîé B-ëèìôîöèò. È êàæäûé òàêîé ëèìôîöèò äàñò ñâî¸ ïîòîìñòâî êëåòîê — êëîíàëüíóþ ëèíèþ. Àíòèòåëà ê îäíîìó àíòèãåíó, íî îò ðàçíûõ êëîíîâ B-ëèìôîöèòîâ íàçûâàþò ìóëüòèêëîíàëüíûìè àíòèòåëàìè.

Ïîñëå ñåðèè òðàíñôîðìàöèé B-ëèìôîöèòû ïðîäâèãàþòñÿ ê âûõîäó èç ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. ×àñòü ëèìôîöèòîâ îñòàíåòñÿ çäåñü æå, â ëèìôîóçëå èëè ñåëåçåíêå, ïîëîâèíà âûéäåò â êðîâü è îñÿäåò â êîñòíîì ìîçãå, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ìèãðèðóåò â ñëèçèñòûå îáîëî÷êè.

êîíöå ñîçðåâàíèÿ àêòèâèðîâàííûå B-ëèìôîöèòû ïðåâðàùàþòñÿ â ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè èëè ïëàçìîöèòû. Ýòî êðóïíûå ìàòåðûå êëåòêè, ïðèìåðíî, â äâà ðàçà áîëüøå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíè óòðà÷èâàþò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è âîîáùå ñëàáî ðåàãèðóþò íà îêðóæàþùåå. Òåïåðü ó íèõ åñòü îäíà çàäà÷à — ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Ïëàçìîöèòû óòðà÷èâàþò ñâîé óíèêàëüíûé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è íà åãî îñíîâå íà÷èíàþò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà. Âñÿ àêòèâíîñòü êëåòêè íàïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî áåëêîâ — èììóíîãëîáóëèíîâ. Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â ëèìôîóçëàõ è ñåëåç¸íêå, æèâóò îò 4 äî 7 íåäåëü. Ïëàçìîöèòû, ïîñåëèâøèåñÿ â êîñòíîì ìîçãå, ìîãóò æèòü äåñÿòêè ëåò è âîîáùå âñþ æèçíü, è âñå ýòî âðåìÿ áóäóò ïîòèõîíüêó ïðîèçâîäèòü ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà (íàïðèìåð, IgG ïðîòèâ êîðè).

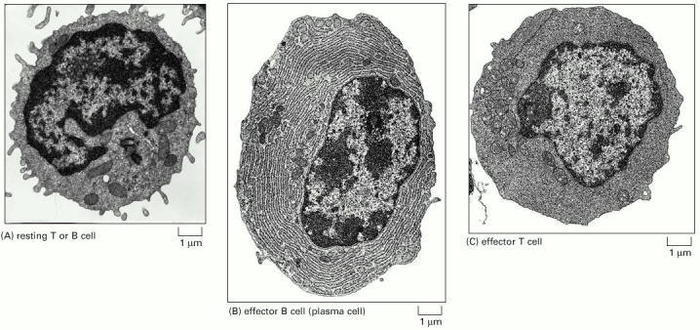

Ñëåâà ïîêàçàí íàèâíûé Ò- èëè B-ëèìôîöèò — îíè ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷èìû. Ïîñåðåäèíå èçîáðàæåíà ýôôåêòîðíàÿ B-êëåòêà (ïëàçìîöèò). Âñÿ îáëàñòü öèòîïëàçìû ïëàçìîöèòà çàíÿòà ýíäîïëàçìàòè÷åñêèì ðåòèêóëóìîì — ñåòüþ îðãàíåëë, ñèíòåçèðóþùèõ áåëîê. Ñïðàâà èçîáðàæåí T-êèëëåð èëè T-õåëïåð (ïðîèñõîäÿò èç íàèâíûõ Ò-ëèìôîöèòîâ).

×àñòü àêòèâèðîâàííûõ ëèìôîöèòîâ ïðåâðàùàåòñÿ â B-êëåòêè ïàìÿòè. Îíè íå ïðîäóöèðóþò àíòèòåëà, à æäóò ïîâòîðíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ âðàãîì.  äàëüíåéøåì, åñëè â îðãàíèçì ñíîâà ïîïàäåò òîò æå ñàìûé àíòèãåí, B-êëåòêè áûñòðî äèôôåðåíöèðóþòñÿ â ïëàçìîöèòû è íà÷èíàþò ïðîèçâîäèòü àíòèòåëà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Íî èììóííîé ïàìÿòè ÿ ñîáèðàþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíûé ïîñò.

Åù¸ ñîâñåì ÷óòü-÷óòü î B-ëèìôîöèòàõ.

B-êëåòêè, ïîäîáíî Ò-ëèìôîöèòàì, òîæå áûâàþò íåñêîëüêèõ âèäîâ (ñóáïîïóëÿöèé). Âûäåëÿþò òàêèå Â-êëåòêè: Â1, Â2 è Â êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû (MZB, Marginal Zone B-cell).

Î B2-êëåòêàõ âû òîëüêî ÷òî ïðî÷èòàëè ïîñò. B2-ëèìôîöèòû âîâëåêàþòñÿ â èììóííûé îòâåò è ïðîäóöèðóþò ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà ê êîíêðåòíîìó àíòèãåíó.

B1 êëåòêè ìåíåå ñïåöèôè÷íû, èõ ìíîãî â ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ, â ïëåâðå, êèøå÷íèêå è ñåëåç¸íêå. Ýòè êëåòêè ìîãóò äîëãî æèòü â îðãàíèçìå, ïåðèîäè÷åñêè äàâàÿ ïîòîìñòâî áåç âñÿêîé äîïîëíèòåëüíîé ñòèìóëÿöèè. Èì íå íóæåí àíòèãåí, ÷òîáû íà÷àòü ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà.  îñíîâíîì, îíè ïðîèçâîäÿò íèçêîñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà IgM è IgA, ñïîñîáíûå ñâÿçûâàòüñÿ ñî ìíîãèìè àíòèãåíàìè. Ïðåäíàçíà÷åíèå B1-ëèìôîöèòîâ — áûñòðûé îòâåò íà øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûõ âðàãîâ (â îñíîâíîì, ýòî áàêòåðèè). Èìåííî ýòè ëèìôîöèòû ïðîèçâîäÿò IgM, êîòîðûé â íîðìå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â êðîâè. Òàêæå ýòè êëåòêè ïðîèçâîäÿò IgG, õîòÿ è ñ íåâûñîêîé àôôèííîñòüþ. Òàêèå èììóíîãëîáóëèíû, êîòîðûå ïîñòîÿííî âûðàáàòûâàþòñÿ â îðãàíèçìå áåç âíåøíåãî àíòèãåíà, íàçûâàþò åñòåñòâåííûìè àíòèòåëàìè. Åñòåñòâåííûå àíòèòåëà ñàìûìè ïåðâûìè ìîãóò ñâÿçûâàòü âèðóñû ãðèïïà è äàæå ÂÈ× (íå âåðèòå? — âîò ñòàòüÿ).

MZB èëè êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîèìåííîé ÷àñòè ñåëåç¸íêè (ïîìíèòå, ìåñòî íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ïóëüïû?) Îíè î÷åíü ïîõîæè íà B1-êëåòêè. MZB ñëåäÿò çà àíòèãåíàìè êðîâè è ïðîèçâîäÿò òîëüêî IgM. Èõ àíòèòåëà íå îñîáî ñïåöèôè÷íûå, çàòî ñðàáàòûâàþò â ñàìîì íà÷àëå èíôåêöèè, ÷òîáû õîòü êàê-òî çàäåðæàòü âðàãà — äî òîé ïîðû, êîãäà ïîäîñïåþò B2-ëèìôîöèòû.

Ñàëþòóþ âñåì, êòî äî÷èòàë äî êîíöà. Èììóíèòåò íå ñàìàÿ ëåãêàÿ òåìà, è ÷åì áëèæå ìû ïîäáèðàåìñÿ ê ïîëíîé êàðòèíå, òåì ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå. Íàäåþñü, ñìîãó ïðîâåñòè âàñ ñêâîçü òåðíèè ñëîæíîñòåé ê çâåçäàì ïîçíàíèÿ 🙂 ß ñîáèðàþñü ñäåëàòü íåáîëüøîé ïåðåðûâ, íî íà ýòîé òåìå èììóíèòåò åù¸ íå èñ÷åðïàí. Âåðíóñü ïîñëå îòïóñêà. Âñåì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è äîëãîæèâóùèõ ïëàçìîöèòîâ!

Источник

Опорный

конспект по теме Воспаление

Воспаление

– это

защитно-приспособительная реакция организма в ответ на действие патогенного

фактора и характеризуется местной реакцией кровеносных сосудов, соединительной

ткани и нервной системы на повреждение.

Воспаление направлено на ограничение

повреждения, устранение патогенного фактора, восстановление поврежденных

тканей.

Название воспаления образуют от корня латинского названия органа,

к которому добавляют окончание – ит,

например, гепатит, бронхит, гастрит.

Причины воспаления различны: травмы,

микробы, вирусы, паразиты, ожоги, отморожения, кислоты, щелочи,

недоброкачественная пища, аллергены и т.д.

Повреждение может быть различной

степени, вплоть до дистрофии и некроза на уровне клеток, тканей, органов.

Нарушается обмен веществ в клетках, окислительные процессы и накапливаются

недоокисленные продукты. Они раздражают нервные окончания в зоне воспаления и

возникает боль.

Течение и исход воспаления зависят от

возраста, состояния иммунитета, от сопутствующих заболеваний и локализации

воспаления. Например, крайне опасны для жизни абсцесс головного мозга, воспаление

гортани при дифтерии.

Стадии развития воспаления

1

стадия Альтерация – повреждение

ткани является началом воспаления. Из поврежденных клеток освобождаются медиаторы воспаления гистамин и серотонин. Это высокоактивные

вещества, под влиянием которых в зоне воспаления изменяется обмен веществ,

кровообращение, повышается проницаемость кровеносных сосудов, активизируется

фагоцитоз и деятельность клеток иммунной системы Т-лимфоцитов.

Сосудистые нарушения протекают в

несколько этапов:

а)

спазм сосудов

– реакция кратковременная, протекает от нескольких секунд до нескольких минут;

б)

артериальная гиперемия – расширение артериол, капилляров, вызывает

увеличение притока артериальной крови, происходит покраснение и жар в зоне

воспаления;

—

увеличивается число функционирующих капилляров и скорость кровотока,

улучшается оксигенация тканей и активизируется обмен веществ;

— интенсивный кровоток обеспечивает вымывание

токсических продуктов, образующиеся микробами и увеличивается приток факторов

защиты: антител, лейкоцитов, интерферона, кислорода; этап длится от нескольких

часов до нескольких суток;

в)

венозная гиперемия

– характеризуется застоем крови и лимфы,

снижением скорости кровотока, сгущением крови и повышением ее вязкости

вследствие выхода жидкой части крови в зону воспаления;

—

активизируется гемостаз и

образуются микротромбы;

—

ограничение кровотока

способствует уменьшению распространения токсических веществ, микробов и

ограничивает распространение воспаления; этап длится от нескольких часов до

нескольких суток;

г)

стаз

– полная остановка кровотока в сосудах микроциркуляции длится от нескольких

часов до нескольких суток.

2

стадия Экссудации –

повышается проницаемость кровеносных сосудов системы микроциркуляции и через

них в окружающие ткани поступают компоненты жидкой части крови – плазма с

растворенными в ней веществами,

лейкоцитами, макрофагами. Экссудацией называется – выход жидкой части крови

через сосудистую стенку в воспаленную ткань.

Жидкость, скопившаяся в тканях, называется экссудатом. Экссудат содержит антитела,

белки альбумины, глобулины, фибриноген, клетки лейкоциты, иногда эритроциты.

Экссудат пропитывает ткани, они становятся отечными, плотными на ощупь и образуется воспалительный инфильтрат. Экссудация сопровождается эмиграцией

лейкоцитов, которые обладают высокой чувствительностью к микробам и к их

токсинам и они осуществляют фагоцитоз.

Существует завершенный и незавершенный фагоцитоз. При завершенном фагоцитозе

лейкоциты полностью уничтожают микробы. При не завершенном фагоцитозе микробы

не уничтожаются, а внутри лейкоцитов начинают размножаться, поэтому лейкоциты

погибают. Микробы выходят из лейкоцитов, кровью и лимфой разносятся по всему

организму, вызывая новые очаги воспаления.

Экссудация имеет положительное значение.

Происходит разведение токсинов, антитела и иммуноглобулины вместе с лейкоцитами

и макрофагами участвуют в реакциях иммунитета, обеспечивают очищение раны и

последующую репарационную регенерацию ткани. В то же время скопление экссудата

может приводить к развитию сильных болевых ощущений вследствие сдавления

нервных окончаний и нервных стволов. При организации экссудата могут

образовываться спайки, вызывающие смещение, деформацию и нарушение функции

различных органов. Течение воспалительного процесса может осложнятся

поступлением экссудата в альвеолы легких, в полости тела и приводить к развитию отека

легких, плеврита, перитонита, перикардита.

3

стадия Пролиферация –

завершающая фаза воспаления, обеспечивает репаративную регенерацию тканей.

Пролиферация – это активное размножение клеток соединительной ткани

фибробластов и кровеносных сосудов. Фибробласты вместе с новыми кровеносными

сосудами образуют грануляционную ткань, которая заполняет дефект и восстанавливает

анатомическую и функциональную полноценность поврежденных тканей. Постепенно

грануляционная ткань превращается в зрелую волокнистую ткань с образованием

рубца. Параллельно происходит эпителизация раны. Новый эпителий образует

границу между поврежденным и здоровым слоем, он препятствует обезвоживанию

тканей раны и предупреждает попаданию микробов в рану.

Признаки воспаления

Местные признаки воспаления описал

римский врач Клавдий Гален во 2 веке нашей эры.

—

покраснение – артериальная гиперемия;

—

жар – местное повышение температуры;

—

припухлость – отек;

—

боль;

—

нарушение функции воспаленного органа.

Общие признаки воспаления:

—

увеличение числа лейкоцитов – лейкоцитоз и изменение лейкоцитарной

формулы;

—

изменяется белковый состав крови: увеличивается количество альфа и бета

глобулинов при остром воспалении и гамма глобулинов при хроническом воспалении,

что ускоряет СОЭ;

—

увеличивается выработка антител;

—

часто возникает лихорадка под влиянием пирогенов, которые образуются

нейтрофильными лейкоцитами;

—

больной человек может испытывать головную боль, слабость, недомогание,

снижение трудоспособности.

Классификация воспаления. Формы воспаления

1.Взависимости от причин, вызывающих

воспаление т.е. по этиологии различают неспецифическое и специфическое

воспаление.

Неспецифическое (банальное) воспаление

имеет общие клинические признаки, его могут вызвать различные этиологические

факторы: микробы, вирусы, химические

вещества, травмы, термические факторы и др.

Специфическое воспаление вызывают

определенные виды микроорганизмов: туберкулеза, сифилиса, проказы. Это

воспаление имеет свои определенные клинические признаки.

2.По течению различают острое,

подострое, хроническое воспаление.

3.Неспецифическое воспаление по

преобладанию какой-либо фазы воспаления подразделяют на альтеративное,

экссудативное и продуктивное (пролиферативное) воспаление.

Альтеративное воспаление

Характеризуется преобладанием

повреждения клеток и тканей вследствие

процессов некроза и дистрофии. Часто повреждаются паренхиматозные органы:

печень, почки, миокард сердца, ткани головного мозга и спинного мозга.

Причинами могут быть отравления химическими ядами или микробными токсинами

опасных инфекций (дифтерия), что приводит к гибели клеток органа.

Экссудативное воспаление

Характеризуется преобладанием процесса

экссудации. В зависимости от состава

экссудата, выделяют несколько видов экссудативного воспаления: катаральное,

серозное, фибринозное, гнойное, геморрагическое, гнилостное.

Катаральное воспаление развивается на слизистых оболочках любых органов.

Экссудат содержит большое количество слизи, которую секретируют железы

слизистых оболочек. Протекает обычно остро и заканчивается полным

выздоровлением, например, ринит, фарингит, ларингит.

Серозное воспаление может возникать на слизистых и серозных оболочках, в

коже, в паренхиматозных органах (печень, почки) например, серозный плеврит,

гепатит, ожог 2степени с образованием пузырей, мозольные пузыри. В большинстве

случаев серозное воспаление является острым процессом. Экссудат содержит

небольшое количество белка, лейкоцитов с примесью клеток пораженной ткани.

Фибринозное воспаление часто возникает на слизистых и серозных

оболочках. Экссудат содержит большое количество белка фибрина, который на

поверхности органов образует белесоватые пленки из нитей фибрина. Например,

фибринозный перикардит (волосатое сердце). При крупозной пневмонии легких

альвеолы заполняются фибринозным

экссудатом.

Гнойное воспаление характеризуется наличием в экссудате большого количества

белка, лейкоцитов, погибших клеток, живых микробов. Такой экссудат называется

гноем – представляет собой густую, вязкую жидкость белесоватого, желтоватого,

зеленоватого цвета, иногда с запахом. Причинами ГВ являются инфицирование

тканей, ран гноеродными микробами: стафилококками, стрептококками, синегнойной

палочкой и др. Если ГВ имеет четкие границы, внутри есть полость заполненная

гноем, такое отграниченное гнойное

воспаление называется абсцесс (гнойник, нарыв).

Скопление гноя в полостях тела или в

полых органах называется эмпиема например,

эмпиема плевральной полости.

В мягких тканях, в мышцах гной

распространяется по межмышечным щелям, по ходу кровеносных сосудов, нервных

стволов, расслаивая ткани, не имея четких границ. Такое неограниченное ГВ

называется флегмона. В случае

прорыва гноя в кровоток и распространение микробов по организму возможно

развитие сепсиса.

Геморрагическое воспаление

характеризуется появлением в экссудате большого количества эритроцитов. Часто

такое воспаление вызывают особо опасные инфекции: чума, сибирская язва, вирус

гриппа. Эти инфекции резко повышают проницаемость кровеносных сосудов, поэтому

экссудат красного цвета. Геморрагическое воспаление протекает остро, тяжело,

исход зависит от вида возбудителя, его патогенности.

Гнилостное воспаление (ихорозное) развивается в том случае, если в очаг

воспаления проникают гнилостные бактерии, анаэробы. При этом развиваются

обширные некрозы тканей, их расплавление, происходит обильное газообразование.

Ткани приобретают грязно- серый цвет, издают зловонный запах.

Продуктивное или пролиферативное воспаление

Характеризуется преобладанием процесса

размножения клеток пораженной ткани: фибробластов, эндотелия, лимфоцитов.

Продуктивное воспаление обычно протекает длительно и хронически. Виды продуктивного воспаления:

—

интерстициальное (межуточное) В характеризуется пролиферацией клеток

соединительной ткани фибробластов с образованием очаговых или диффузных

инфильтратов, содержащих клетки макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки.

Причиной данного воспаления может быть инфекционно- аллергический процесс.

Например, миокардит при ревматизме. По мере стихания воспаления происходит

созревание клеток фибробластов, которые продуцируют белок коллаген, из которого

формируются коллагеновые волокна соединительной ткани. Таким образом, в исходе

интерстициального воспаления развивается

диффузный склероз органа (разрастание с.т. в органе вместо нормальных,

здоровых клеток).

—

гранулематозное воспаление характеризуется образованием клеточных узелков

–гранулем. Размеры гранулем могут быть от микроскопических, до видимых размеров 1-2см. Гранулемы возникают

при различных заболеваниях: ревматизме, туберкулезе, брюшном тифе, сифилисе,

проказе. Как образуются гранулемы? Под влияние

патогенного фактора вокруг капилляров, стенки которых разрушаются,

накапливаются клетки крови моноциты. По мере созревания гранулем, моноциты

превращаются в гигантские многоядерные клетки инородных тел. Созревание гранулем

заканчивается ее склерозом (разрастанием

соединительной ткани). При обострении болезни гранулемы подвергаются некрозу, а

при затухании процесса в гранулемах откладывается известь и образуются

петрификаты.

Источник