Воспаление мозга как осложнение после операции

Абсцесс головного мозга (АГМ) – это очаговое поражение высшего отдела ЦНС со скоплением гноя в мозговом веществе, ограниченным капсулой. Гнойный компонент образуется в результате попадания в структуры головного мозга бактерий, грибковой инфекции, простейших микроорганизмов.

Распространенными возбудителями абсцесса являются такие формы патогенных агентов, как стафилококки, стрептококки, менингококки, протеи, эшерихия коли и др. Зачастую диагностируется одновременно две и более бактерии, а также комбинация анаэробных и аэробных инфекций. При этом абсцесс может быть одиночным и множественным. Проникновение в мозговые ткани гноеродного источника происходит контактным, травматическим, гематогенным путем.

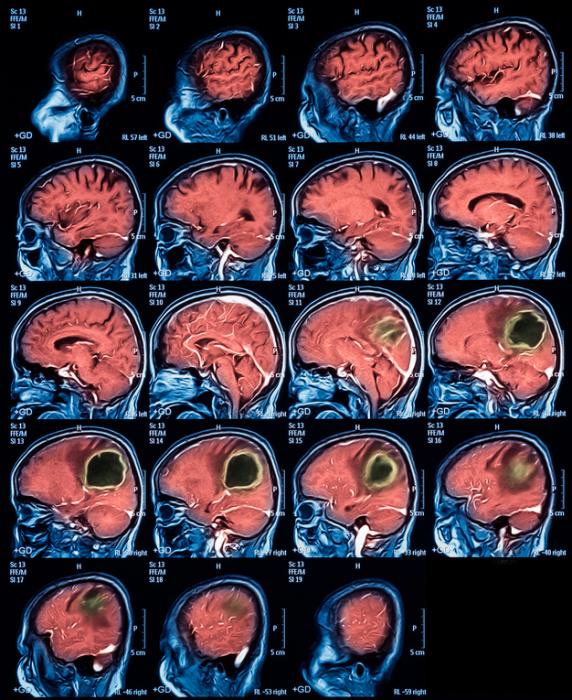

Диагноз на снимках.

Гнойное поражение мозга – явление достаточно редкое, но опасное. На 100 тыс. человек, госпитализированных в неврологический стационар, приходится 1 случай с данной патологией. Опасность прогрессирующего абсцесса состоит в развитии тяжелых осложнений: угнетение функций ЦНС, судорожные припадки, гидроцефалия (водянка головного мозга), воспаление костных вместилищ мозга и пр. Определяются очень высокие риски инвалидности и смертности.

Эпидемиологическая ситуация

Несмотря на факт широкого внедрения бактерицидных препаратов мощного действия, успехи микробиологической и тепловизионной диагностики, медико-статистический показатель уровня заболеваемости остается относительно константным.

- Патология может развиться на любом этапе жизни, но согласно статистике, средний возраст пациентов составляет от 35 до 45 лет.

- Распространенность случаев абсцесса головного мозга среди мужского и женского населения идет в соотношении 2:1. То есть, мужчины в 2 раза чаще подвержены заболеванию, чем женщины.

- Из 100% больных около 25% составляют дети и подростки, не достигшие 15 лет. Заболеваемость у малышей до двух лет на практике встречается крайне редко, преимущественно на фоне перенесенного менингита с грамположительной флорой.

- На почве перенесенного отита среднего уха болезнь достигает пика развития у детей и взрослых старше 40 лет.

- Последствия различных форм синуситов в виде АГМ в основном наблюдаются у людей 10-30 лет.

- Абсцессы головного мозга – преобладающий вид внутричерепных инфекционных процессов у ВИЧ-инфицированных больных. При ВИЧ чаще всего его возбудителем является токсоплазма (до 30% случаев).

К сожалению, вероятность летального исхода не исключена: смерть по причине АГМ наступает у 10% пациентов. Патология может угрожать и инвалидизацией, которая возникает у 50% больных, даже после лечения. У 1/3 оставшихся в живых пациентов, последствием АГМ становится эпилептический синдром.

Что способствует образованию гноя в мозге?

Благоприятную почву для внедрения инфекции в мозг создает снижение иммунитета в сочетании с наличием патогенного источника в организме. На фоне угнетенной иммунной системы получить осложнение в виде внутричерепного абсцесса возможно даже от ангины, гайморита или отита. Акцентируем, острые воспаления среднего или внутреннего уха и придаточных пазух носа в 45% случаев являются виновниками абсцессов ГМ. Кроме того, часто источниками заражения выступают:

- хронические инфекции легких – бронхоэктатическая болезнь, пиоторакс, абсцедирующая пневмония;

- остеомиелит костей;

- холецистит;

- инфекционные патологии ЖКТ;

- инфекции органов малого таза.

Несколько реже причинными факторами являются осложнения следующих патологий:

- бактериальный эндокардит;

- наследственный геморрагический ангиоматоз;

- ВПС – врожденные пороки сердца;

- бактериальный менингит (традиционно осложняется абсцессом у детей, у взрослых в основном нет).

Также абсцессы головного мозга могут образоваться из-за развившегося гнойного осложнения после плановой нейрохирургической операции или тяжелой ЧМТ. Как правило, их обуславливает ауреус стафилококк. Постоперационные последствия составляют примерно 0,5%-1,5% в общей структуре абсцессов головного мозга. При пенетрирующих черепно-мозговых травмах, то есть при открытых ранениях черепа с нарушением целостности твердой мозговой оболочки, риск инфицирования с развитием гнойно-септического патогенеза крайне высокий.

Заражение мозга гноеродными бациллами может осуществляться по одному из механизмов:

- контактным путем – прямой перенос инфицированного материала через область, примыкающую к остеиту/остеомиелиту, или ретроградный через вены-эмиссарии (н-р, при ЛОР-инфекциях остеомиелитах челюсти и др.);

- гематогенным (метастатическим) путем – диссеминация возбудителя происходит через кровеносное русло из отдаленной (первичной) зоны локализации инфекции (как вариант, при эндокардитах, легочных поражениях, урогенитальных, кишечных инфекциях и т. д.);

- травматическим способом – заражение нервной ткани при непосредственном взаимодействии раневой поверхности с внешней средой (это – местное посттравматическое и послехирургическое инфицирование).

Особенно стоит подчеркнуть, что в значительной мере подвержены такой болезни ослабленные люди, имеющие сложные диагнозы: сахарный диабет, рак, наркомания, СПИД.

Патогенез: как развивается процесс?

Развитие заболевания складывается из отдельных 4 этапов, или стадий:

- Первый этап – ранняя инфильтрация. В течение первых 3 суток после попадания болезнетворного агента формируется слабо отграниченный диффузный очаг воспаления с деструкцией мозговой ткани и отечностью вокруг.

- Второй этап – поздний церебрит. Центр очагового воспаления на 4-9 день претерпевает нагноение и некротизацию, что сопровождается образованием полости. Полость заполняет полужидкий гнойный экссудат. По внешней части скапливаются фибропласты.

- Третья стадия – зарождение глиозной капсулы. С 10-13 суток начинается закладываться защитная капсула абсцесса. Так, отмечается интенсификация роста слоя фибропластов, окаймленного ободком неоваскуляризации. Вместе с этим отмечается реактивный астрорцитоз.

- Последний этап (4 ст.) – окончательное формирование капсулы. Капсулярная составляющая вокруг заполненной гнойной полости полноценно уплотняется (в этом принимает участие реактивный коллаген). Некротический фокус приобретает четкие очертания.

Дальнейшие процессы на последнем этапе зависят от вирулентности болезнетворной флоры, пути распространения, иммунного статуса пациента, уровня гипоксии пораженных мозговых структур. Правильность диагностических и лечебных мероприятий не в меньшей мере повлияет на степень прогрессии АГМ. Регрессировать болезнь самостоятельно, как правило, не может. Без адекватной терапии в подавляющем большинстве внутренний объем абсцесса увеличивается, не исключается и появление новых по периферии капсулы инфицированных участков.

Клиническая картина: какие симптомы должны насторожить?

Клинические признаки абсцесса головного мозга могут быть выражены по-разному – от жуткой головной боли до целого симптомокомплекса церебральных расстройств. Поле концентрации болевого синдрома в голове напрямую связано с локализацией гнойника. Но, заметим, локальные признаки могут быть не столь выраженными, а то и вообще отсутствовать. Подобное стечение ситуации препятствует своевременной диагностике, быстрому принятию специализированных мер терапии, от скорости которых зависит прогноз исхода. Симптоматика, которая должна послужить стимулом для немедленного обращения к врачу:

- интенсивные головные боли, они преимущественно бывают распирающего, давящего, пульсирующего характера в определенном месте (часто обостряются по утрам);

- лихорадочные явления с интоксикацией – озноб, гипертермия тела, тошнота, рвота, головокружения, упадок сил;

- гиперестезии различного вида – неприятные ощущения при прикосновении к коже, ползание мурашек и покалывание, непереносимость яркого света и шума;

- расстройство остроты зрения, проптоз глаза, отечность века, отек лица;

- нарушения со стороны органов слуха в виде ощущения звуков в ушах, снижения или обострения звукового восприятия;

- симптом Кернинга – невозможность разгибания нижней конечности из согнутого положения под углом 90 градусов в ТБС и коленном суставе;

- симптом Брудзинского – при пассивном сгибании одной ноги противоположная нога рефлекторно сгибается или при пассивном приведении головы вперед конечности невольно сгибаются;

- резкие болевые феномены по ходу тройничного и затылочного нерва, при надавливании на наружную стенку слухового прохода или на область скуловой кости;

- ригидность шейных мышц, затрудняющих опускание головы к груди и ее запрокидывание кзади;

- необъяснимые мышечные боли в конечностях, судороги, эпилептические припадки;

- нарушение сердечного и дыхательного ритма (брадикардия, рефлекс Кушинга), повышение систолического (верхнего) давления;

- нарастающее угнетение сознания с возможным падением в обморок, проблемы с координацией, заторможенность мозговой деятельности.

Каждый должен понимать, что подобные симптомы – не норма для организма, тем более, если они имеют тенденцию к повторению. Поэтому, чем недоволноваться и получить инвалидизирующие осложнения или подвергнуть себя смертельному риску, лучше лишний раз поволноваться и пройти дифференциальную диагностику. Если болезнь подтвердится, неотложно требуется квалифицированная медицинская помощь.

Диагностические процедуры на выявление АГМ

Подозревая заболевание, больного подвергают тщательным обследованиям для опровержения или установления факта его наличия на аргументированных основаниях. Необходимо учесть, что в позднем периоде клиническая картина сходна с клиникой опухолей головного мозга. Огромную роль в диагностике играет принцип дифференцирования. Он базируется на данных анамнеза об инфекционно-воспалительных заболеваниях пациента и применении методов визуализационного исследования.

Компьютерная томография с контрастом – основополагающий метод, позволяющий отличить гнойный патогенез в мозговых тканях от внутричерепных новообразований, установить точное место локализации, размер, вид и множественность очага, перифокальные признаки. В качестве вспомогательных приемов диагностики для уточнения диагноза применяются:

- магниторезонансное исследование;

- эхоэнцефалография;

- церебральная ангиография;

- абсцессография.

Пациенту выписывают направления на общие лабораторные анализы, которые являются обязательной частью любой программы диагностики. Но, как обозначают специалисты, лабораторные тесты, в отличие от нейровизуализационных способов, ключевой роли не играют в постановке диагноза. Например, СОЭ, высокие значения С-реактивного белка, повышенное содержание лейкоцитов характеризуют множество состояний организма, связанных с воспалениями и инфекциями. То есть, это не конкретизированные, а общеинфекционные показатели. Более того, посевы на бактериемию в доминирующем количестве (почти у 90% пациентов) в итоге оказываются стерильными.

Методы лечения абсцесса головного мозга

Данная патология относится к проблеме нейрохирургического профиля, почти всегда ее лечат хирургическим путем. Обязательно оперативное вмешательство должно сочетаться с антибиотикотерапией. Нейрохирурги в зависимости от тяжести медицинской проблемы, показаний и противопоказаний применяют 3 способа хирургического устранения мозгового абсцесса.

- Простое приточно-отточное дренирование гнойной полости. Хирургическое вмешательство подразумевает выведение гноя через установленное в капсулу катетерное устройство. Процедура проводится под местной анестезией. После откачивания патологической жидкости, промывания полости физраствором выполняется введение бактерицидных лекарств. Лечение может продолжаться несколько суток, поэтому дренажные элементы не убираются до завершения терапии.

- Стереотаксическая биопсия внутримозговых абсцессов. Оперативное вмешательство осуществляется по аналогии с малоинвазивной процедурой дренирования. Но в данном случае используется пункционный метод. Полость очага пунктируют, промывают раствором антисептика и/или антибиотиком в жидкой форме определенной концентрации. Процедура подходит людям с глубоко расположенным патогенезом или пациентам в критичном состоянии, нуждающимся в экстренной лечебной помощи. Пункционная аспирация может также выступать частью подготовки к открытой операции.

- Классическая открытая операция удаления гнойного образования. Это – радикальная операция под контролем интраоперационного микроскопа, включающая «выпиливание» костного лоскута в проекции области нагноения, рассечение твердой мозговой оболочки. Сеанс проходит под общим наркозом. Через созданный доступ гнойную каверну частично опорожняют от патологической субстанции. Далее выполняется щадящая энцефалотомия с последующим выделением и резекцией капсулы. После капсулотомии и проведенного гемостаза операционное поле промывают антисептиком и дренируют. Твердую мозговую оболочку ушивают, черепной дефект закрывают костным лоскутом, последний фиксируется. Рассеченные кожные покровы сопоставляются и послойно ушиваются.

Открытая хирургия.

Консервативная инъекционная, пероральная антибиотикотерапия в усиленном и продолжительном режиме уместна сугубо в начале развития инфекционного процесса, когда прошло не более 14 суток. При этом размеры очага не должны превышать 2 см в диаметре, максимум 3 см, а проблемный участок не должен иметь признаков формирования капсулы.

На практике, все же специалисты чаще имеют дело уже с запущенной болезнью, имеющей отграничительную капсулу. Безоперационный подход здесь нецелесообразен, с проблемой борются исключительно при помощи выше озвученных оперативных вмешательств.

Где лучше пройти лечение?

Предпочтительнее оперироваться за границей, в клиниках, безупречно оснащенных передовыми кадрами (нейрохирургами, анестезиологами, реабилитологами и пр.), высокотехнологичным оборудованием для диагностики и хирургии. Это позволит вам рассчитывать на минимизацию вероятности развития интра- и послеоперационных последствий: остеомиелита черепных костей, эпилепсии, гидроцефалии, мозговой гематомы, парализации тела и т. д.

Центральный Военный Госпиталь г.Прага.

Отличная нейрохирургическая база, что подтверждают мировые эксперты и отзывы пациентов, находится в Чехии. Чешские медучреждения признаны передовыми по оказанию оперативной помощи больным с разными поражениями нервной системы, включая операции по поводу абсцессов головного мозга любой локализации и тяжести.

В Чехии все услуги хирургии – это продуманные инновационные тактики, которые предполагают безопасный доступ, комфортное и безболезненное перенесение манипуляций, быструю реабилитацию и восстановление качества жизни до уровня здорового человека. Стоят здесь процедуры на мозге головы в 2 раза меньше, чем в Германии или Израиле, и это при не менее качественном исполнении лечебного процесса.

Источник

С послеоперационной пневмонией сталкивается более 50% пациентов

В статье рассказано о таком виде послеоперационных осложнений, как пневмония. Описаны причины и симптомы состояния, методы лечения и профилактики.

Одним из часто встречаемых осложнений в практике хирургов является послеоперационная пневмония. Она усугубляет состояние пациента и замедляет процесс выздоровления. Возникнуть пневмония может после любой операции, но чаще это вмешательства на грудной клетке.

Суть патологии

Послеоперационное восстановление — очень ответственный период для пациента и лечащего врача. Важно, чтобы он протекал без осложнений, и выздоровление наступило как можно быстрее. Но к сожалению, такое послеоперационное осложнение, как воспаление легких встречается достаточно часто.

Ослабленный организм не в состоянии бороться с инфекцией, вызываемой стафилококками, кандидами, энтеробактериями, поэтому они начинают активно размножаться. Внутрибольничные болезнетворные организмы устойчивы к антибиотикам, в связи с чем пневмония, возникшая после операции, с трудом поддается лечению и процент летальных исходов достаточно высок.

В зависимости от патогенеза принято разделять пневмонию на первичную и вторичную. Первичная пневмония — осложнение, развивающееся сразу после операции.

Виоричная пневмония, в свою очередь разделяется на несколько видов:

- аспирационная;

- инфаркт-пневмония;

- токсикосептическая;

- гипостатическая;

- ателектатическая.

Наиболее подвержены риску развития данного осложнения новорожденные, пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом.

Причины

Воспаление легких после операции имеет ряд провоцирующих факторов развития:

- заброс содержимого желудка в трахею;

- повреждение слизистой бронхов во время проведения бронхоскопии;

- застойные явления в малом круге кровообращения;

- гиповентиляция легких;

- понижение температуры тела при наркозе;

- появление тромбов в легких;

- парез кишечника.

Основной причиной развития осложнения является попадание инфекционных возбудителей в дыхательные пути. Пневмония после операции на сердце возникает чаще, потому что это наиболее травматичное вмешательство.

Развитию и тяжелому течению пневмонии способствуют другие болезни — туберкулез легких, бронхоэктазы, хронические бронхиты. При удалении одного легкого возникает угрожающее жизни состояние, если воспалительный процесс развивается в оставшемся легком.

Длительное оперативное вмешательство увеличивает риск развития пневмонии

Симптомы

Пневмония после операции на кишечнике или других органах имеет практически такие же симптомы, как и классическое воспаление легких. Заболевание развивается на 2-3 день после хирургического вмешательства и имеет тяжелое течение.

Пациент жалуется на высокую температуру, кашель с мокротой, затруднение дыхания, одышку, слабость. Проведение диагностики осложняется тем, что состояние пациента после операции может быть достаточно тяжелым.

Диагностика

Чтобы установить верный диагноз, врач проводит тщательное обследование, так как причины заболевания могут быть разными:

- Клиническое обследование. Особое внимание уделяется прослушиванию легких. Обычно прослушиваются влажные хрипы над пораженным участком легких. Перкуссия дает притупление звука.

- Рентген. Определяется область затемнения, четко ограниченная от здорового участка легкого, и усиление бронхо-легочного рисунка (на фото).

- Анализ мокроты. Выявляется вид возбудителя заболевания, его восприимчивость к антибиотикам, что позволяет скорректировать дальнейшую терапию.

- Анализ крови. Отмечают высокий уровень лейкоцитов и СОЭ.

- КТ. Наиболее информативный метод, позволяет более точно установить степень поражения легкого. Но цена процедуры достаточно высока.

При необходимости могут быть назначены дополнительные методы исследования — УЗИ грудной клетки, бронхоскопия.

Послеоперационная пневмония проявляется на рентгене так же, как и классическая

Лечение

Лечат возникшую послеоперационную пневмонию одновременно с основным заболеванием. Применяются те же лечебные мероприятия, что и при классической пневмонии.

Медикаментозная терапия

Используются различные группы лекарственных препаратов, обеспечивающие этиотропное и симптоматическое лечение.

Таблица №1. Лекарственные средства при послеоперационной пневмонии:

Группа препаратовЛечебный эффектИнструкция по применениюАнтибактериальные – Флемоксин, Супракс, ЦефтриаксонОбеспечивают устранение микробной флоры, вызвавшей воспалительный процесс в легкомВ зависимости от тяжести состояния назначают для приема внутрь или в виде инъекций. Курс лечения продолжается от 7 до 21 дняОтхаркивающие – Амброксол, ФлуимуцилПомогают сделать мокроту более жидкой и легко вывести ее из бронховПрименяют в виде таблеток и растворов для ингаляцийЖаропонижающие – Парацетамол, ИбупрофенОблегчают лихорадочное состояниеНазначают в таблеткахАнтиагреганты – Аспирин КардиоПредупреждают образование тромбов в сосудах легкихТаблетки, принимают под контролем врача с регулярным исследованием свертываемости кровиИммуностимуляторы — ЦиклоферонУкрепляют иммунную систему, повышают сопротивляемость организмаПринимают длительно, в течение месяцаВитамины – Компливит, ВитрумУскоряют процесс выздоровленияДопускается принимать в течение трех месяцев беспрерывно

Одновременно проводится дезинтоксикационная терапия путем внутривенного капельного введения раствора натрия хлорида, глюкозы, полиглюкина.

Дополнительные методы

В тяжелых случаях лечение проводится в условиях реанимации или интенсивной терапии. Иногда ИВЛ является единственным способом спасти жизнь пациента.

Так же в условиях реанимации проводятся очищение бронхов, введение дезинтоксикационных средств, аспирация жидкости из легкого. При удовлетворительном состоянии пациента назначают вспомогательные методы терапии.

Таблица №2. Вспомогательные методы лечения пневмонии:

Вспомогательные методыОписание

Дыхательная гимнастика

Надувание шаров — один из элементов дыхательной гимнастики

Во время проведения гимнастики легкие и кровь пациента насыщаются кислородом, увеличивается объем легких, восстанавливаются функции дыхания. Так как пациенту противопоказаны активные упражнения, их можно заменить надуванием шаров, вдуванием воздуха через трубочку в емкость с водой. Существует множество эффективных методик, которые способствуют скорейшему выздоровлению. Назначает комплекс упражнений только специалист после полного осмотра и диагностики пациента.

Массаж

При пневмонии полезен вибрационный массаж

При пневмонии, возникшей после операции, у пациента может произойти застой в легких. Его устранению, а также облегчению отхождения мокроты способствует проведение сеансов массажа. Чаще всего специалист применяет перкуссионный и вибрационный виды массажа.

Физиотерапия

При проведении ингаляции могут быть использованы антибиотики, муколитики, настои лекарственных трав

Физиотерапия — важная составляющая комплексного лечения послеоперационного воспаления легких. Процедуры оказывают бактериостатическое, противовоспалительное, обезболивающее воздействие. Улучшают кровоснабжение легких, повышают эффективность медикаментозной терапии. При пневмонии назначают электрофорез, магнитотерапию, ингаляции, УВЧ, ультрафиолетовое облучение, лазеротерапию. Противопоказаниями к проведению физиопроцедур являются повышенная температура, лихорадка, сердечная недостаточность, кровотечения, новообразования.

Немаловажное значение в лечении пневмонии имеет диета. Рацион питания состоит из легкоусваеваемых продуктов с большим количеством витаминов — молоко, кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыба, свежие овощи и фрукты, каши, витаминные напитки, соки.

Профилактика послеоперационной пневмонии

Проводя профилактические меры, врачи всегда учитывают, по какому поводу был прооперирован пациент. Исходя из этого назначаются меры, предупреждающие развитие пневмонии.

Это могут быть раннее восстановление активности пациента или наоборот назначение строгого постельного режима, санация ротовой полости до и после операции, назначение витаминов, частая смена позы пациента. Подробно о профилактических мерах расскажет специалист в видео в этой статье.

Из всех возможных осложнений, послеоперационная пневмония является одним из самых серьезных. Своевременная диагностика, грамотное лечение, выполнение пациентом всех рекомендаций врача сводят к минимуму риск неблагоприятного исхода.

Читать далее…

Источник