Воспаление и восстановление гистология

Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань — это система многих клеточных дифферонов, или гистогенетических рядов — дивергентных линий клеточной дифференцировки. Несмотря на большое разнообразие клеточных форм, все они составляют единую систему, выполняющую защитную и трофическую функции. Между кровью и соединительной тканью существуют тесные взаимосвязи и постоянный обмен клеточными элементами.

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями.

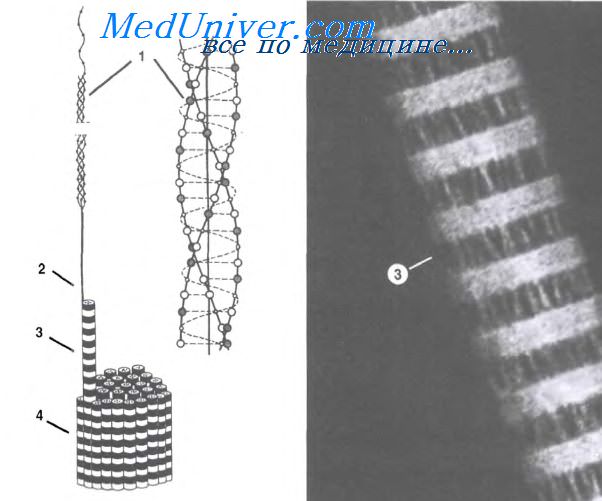

Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей; 2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов; 4) резорбция продуктов распада тканей; 5) пролиферация клеток с образованием «грануляционной ткани» и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

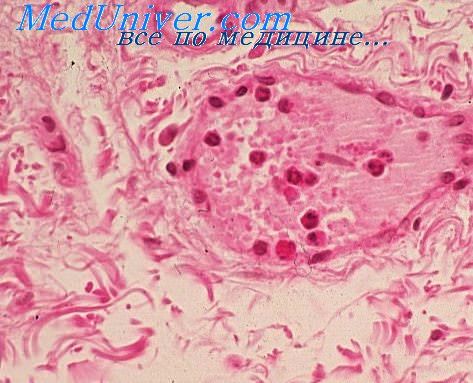

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления. Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиб-рокласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.

— Также рекомендуем «Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.»

Оглавление темы «Костные ткани. Мышечные ткани.»:

1. Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

2. Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.

3. Костные ткани. Остеогистогенез.

4. Развитие костной ткани на месте хряща. Остеокласты. Пластинчатая костная ткань.

5. Ткани с двигательной функцией. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез скелетной мышечной ткани.

6. Строение скелетной мышечной ткани. Регенерация скелетной мышечной ткани.

7. Сердечная мышечная ткань. Строение сердечной мышечной ткани.

8. Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.

9. Мионевральная ткань. Миоидные клетки.

10. Ткани нервной системы. Гистогенез нервной системы.

Источник

Воспаление. Характеристики этапов воспаления

Воспаление есть местная реакция организма рефлекторного характера, связанная с местным раздражением или повреждением ткани, эта реакция по существу является приспособительной, а следовательно, и биологически целесообразной. В ее основе лежат сосудисто-тканевые изменения. Микроскопически воспаление выражается альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

Под альтерацией понимают поврежденные ткани, то в более легких степенях воспаления морфологически проявляется различными дистрофиями, а в более тяжелых — некробиозом и некрозом, может произойти также десквамацня клеток. Эти изменения часто связаны с прямым воздействием повреждающего фактора (механическая травма, химический или термический ожог и т. д.), но они могут быть и следствием воспалительных изменений, нарушения кровообращения и тканевого обмена. В зависимости от условий (сила и характер воздействия, состояние организма) альтеративные явления бывают или ограниченными, или значительно распространенными.

Экссудацией называют изменения со стороны сосудистой сети в зоне воспаления, выражающиеся в ее расширении, нарушении тока крови (вплоть до стазов) и выхождении из сосудистого русла жидкой ее части, содержащей белок и лейкоциты. Жидкую часть крови и клеточные элементы, вышедшие из сосудов, называют экссудатом.

Расширению сосудов предшествует короткий период спазма, а выходу лейкоцитов — их краевое расположение в сосудах; выход жидкой части и клеток крови происходит в капиллярах и венах. Эмигрируют преимущественно непрофильные гранулоциты, реже встречаются ацидофильные и базофильные гранулоциты. Поскольку продолжительность жизни гранулоцнтов в тканях исчисляется 7 днями, то обнаруживаемые по истечении этого срока неизмененные клетки следует считать вышедшими позднее. В ранние сроки из кровяного русла выходят в основном гранулоциты, а в более поздние — лимфоциты и моноциты. По виду они мало отличаются от гистиоцитов, число которых увеличивается в стадии пролиферации. Лимфоциты и моноциты располагаются преимущественно в краевой зоне, нередко образуя скопление по ходу сосудов.

Продолжительность жизни лимфоцитов намного больше, чем гранулоцитов. Выход эритроцитов наблюдается в случаях геморрагической формы воспаления, при этом они быстро разрушаются.

Серозное воспаление может развиваться в коже; оно сопровождается образованием пузырей в результате отслаивания (расслаивания) эпидермиса и скопления под ним (в его толще) мутноватой желтоватой жидкости. Из паренхиматозных органов серозное воспаление бывает в сердце, печени и почках, где серозная жидкость скапливается по ходу стромы, перисинусоидных пространств и в капсуле клубочков.

Серозное воспаление постоянно приходится констатировать при исследовании таких судебно-медицинских объектов, как кожа при ожогах и отморожениях II степени (пузыри). Нередко обнаруживают его в сердце при скоропостижной смерти (миокардит), а также в мягких мозговых оболочках при черепно-мозговой травме (лептоменингит). Такое воспаление может развиваться в плевре, брюшине, перикарде при тупой травме груди и живота.

Серозное воспаление обычно сохраняет свой характер до окончания процесса или переходит в серозно-геморрагическое, серозно-гнойное, серозно-фибринозное; оно может развиваться как коллатеральное вокруг гнойного геморрагического очага.

Иногда серозное воспаление несет в себе элементы аллергической реакции. Это проявляется резким набуханием коллагеновых структур и некоторым изменением их тинкториальных свойств, а также появлением среди клеток инфильтрата ацидофильных гранулоцитов.

При серозно-геморрагическом воспалении имеется примесь к экссудату большего или меньшего количества эритроцитов как следствие повышенной проницаемости стенок сосудов. Это воспаление, как сказано выше, может развиваться на фоне серозного, но может возникать первично как геморрагическое. В судебно-медицинской практике его нередко наблюдают при скоропостижной смерти от респираторных вирусных заболеваний.

— Также рекомендуем «Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление»

Оглавление темы «Изменения тканей организма в патологии»:

1. Воспаление. Характеристики этапов воспаления

2. Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление

3. Стресс-реакция. Морфология стресса

4. Изменения гипоталамуса при стрессе. Гипофиз при стрессе

5. Аденогипофиз при стрессе. Морфология надпочечников при стрессе

6. Трупные пятна. Гистология трупных пятен

7. Стадия гипостаза. Стадии стаза и имбибиции

8. Характеристика стадии имбибиции. Изменения кожи в области трупных пятен

9. Трупные гипостазы. Микроскопия трупных гипостазов

10. Трупное окоченение. Степень трупного окоченения

Источник

Шейка матки и влагалище очень легко реагируют на воспаление сильным увеличением сосудов. При кольпите в вагинальном секрете обнаруживаются самые различные микроорганизмы (на деталях я не останавливаюсь). Диффузный кольпит проявляется сильным покраснением эпителия влагалища, а часто и его отеком. В кольпоскоп нельзя рассмотреть детали. При точечной или пятнистой форме кольпита очаги рассеяны в виде точек или пятен по поверхности влагалища.

Во влагалищной части шейки матки в рамках эктопии и переходной зоны появляются более или менее сильно разветвленные сосуды. Объяснение этих вторичных воспалительных изменений не всегда возможно. Здесь возникают те же трудности, что и при анализе цитологического мазка при воспалении. После местного лечения необходим контрольный кольпоскопический осмотр. Врач часто видит на шейке матки мутную слизь, что также позволяет предположить цервицит. Пациентки жалуются обычно на бели и появление болей. К сожалению, не существует четких критериев дифференцировки воспалительного процесса на шейке матки и атипического эпителия.

Иногда неясная граница нормального эпителия указывает на доброкачественность процесса. В таких случаях не помогает, к сожалению, даже йодная проба по Шиллеру, так как она отрицательная как при воспалительных процессах, так и при атипическом эпителии.

Говоря о воспалении, необходимо упомянуть и вульвит. Это очень болезненный отек и покраснение вульвы. Вульвит может возникнуть как вторичное проявление цервицита и кольпита.

Причины этих воспалительных изменений многообразны. Общие инфекционные заболевания, механические воздействия и травмы (половые контакты, спринцевания, ношение маточного кольца и др.) могут вызвать воспаление. Важную роль также играют самые разнообразные микроорганизмы, грибы и трихомонады, которые лучше всего определяются методом фазовоконтрастной микроскопии нативного мазка. Воспаление также может быть аллергической реакцией на медикаменты и косметические средства. О роли вирусных инфекций при воспалениях влагалищной части шейки матки, влагалища и вульвы речь пойдет в разделе 5.

В заключение необходимо сказать о воспалениях, вызванных недостатком эстрогена (см. раздел 4.2.4).

Полипозная эктопия с выраженным воспалением и превращением

Рис. 73 (см. также рис. 74).

Пациентка 22 лет. Через 8 нед после родов. Подобные пролиферативные изменения наблюдаются чаще всего при беременности и после родов, а также при приеме блокаторов овуляции. Если они наступают как вторичные воспаления, при кольпоскопическом осмотре трудно дать заключение о процессе. Надо провести местное лечение, а затем еще раз кольпоскопический осмотр. В данном случае предпринято прижигание коагулятором по Семму. Наступило излечение.

Состояние после двукратного прижигания

Рис. 74 (сравни с рис. 73).

После двукратного прижигания коагулятором по Семму сильные воспалительные изменения полностью исчезли.

Воспаление

Рис. 75.

Пациентка 30 лет. Диффузная васкуляризация, очаговая пунктация, преимущественно в области задней губы маточного зева. Сосуды отчасти слегка атипичны (необычно разорваны). Детали заметить трудно. Причиной этого сильного воспаления является трихомонадная инфекция, обусловившая бели.

Воспаление

Рис. 76.

Пациентка 46 лет. Состояние после раннего удаления матки. На культе влагалища точечная васкуляризация в результате воспаления. Причиной является трихомонадная инфекция.

Воспаление – острый трихомонадный кольпит

Рис. 77.

Пациентка 54 лет. Жалобы на сильное жжение и зуд во влагалище. Сильнейшее воспаление возникло после курса термальных ванн. Влагалище сильно отечно и воспалено. В криптах видны серо-беловатые бели, которые проявились еще отчетливее после применения 5% раствора уксусной кислоты. После специфического лечения жалобы быстро прошли.

Острый гнойный вульвит с изъязвлениями

Рис. 78.

Пациентка 19 лет. В области вульвы многочисленные изъязвления и плотные гнойные налеты, приведшие к сильному отеку всей вульвы. Сильное воспаление привело к задержке мочи. Причина — кандидамикоз и гонорея.

Острый вульвит с эрозией и узелковыми образованиями

Рис. 79.

Нерожавшая женщина 42 лет. Жалобы на сильный зуд и жжение входа во влагалище. В области вульвы слева около входа видны маленькие эрозии, незаметные невооруженным глазом. Обозначаются небольшие узелковые образования.

Диффузный кольпит

Рис. 80.

Пациентка 50 лет. Влагалищная часть шейки матки и влагалище равномерно сильно воспалены. Четко видны многочисленные красные точки, соответствующие верхушкам сосочков с их капиллярными петлями (Веспи). Трихомонадная инфекция (см. также раздел 6.4).

Воспаление — кандидозные бели

Рис. 81.

Пациентка 38 лет. Имеет двоих детей. Носит внутриматочный контрацептив. Сильные бели, вызванные кандидаинфекцией, в виде белых образований. Специфическое лечение дало быстрый результат.

Мозаичное воспаление

Рис. 82.

Пациентка 22 лет. Принимает противозачаточные пилюли. Нежный мозаичный ареал в форме языка в области передней губы маточного зева, переходящий на заднюю губу. В центре эктопия. Бели, сопровождающие кандидаинфекцию. На передней губе маточного зева на 12 ч условного циферблата и сбоку во влагалище видны белые кусочки белей, что указывает на грибковую инфекцию. Подобные нежные мозаичные структуры чаще проявляются как мелкие точки при воспалениях. Грубоватые и неравномерные структуры обусловлены пролифератив- ным эффектом гриба. При дифференциальной диагностике необходим также анализ на вирусную инфекцию.

Выраженное воспаление

— небольшая пунктация — легкая мозаика — нежный уксусно-белый эпителий

Рис. 83.

Пациентка 19 лет. В течение 2 лет принимает противозачаточные пилюли. В центре полипозная эктопия с превращением. Ткань несколько ранима, кроме того, по краям видны нежный уксусно-белый эпителий, а также небольшие точечные и мозаичные участки. Выраженное воспаление. С помощью кольпоскопии определить атипию нельзя. Данные гистологического исследования: результат воспаления, измененная эктопия с обширным переходом на плоский эпителий, который в свою очередь врос в выводные протоки слизистых желез. Мазок по Папаниколау III. Кроме того, выраженное воспаление яичников с высокой СОЭ.

Эрозия с сильным воспалением

Рис. 84.

Пациентка 31 года. В течение 2 лет принимает противозачаточные пилюли. В области задней губы маточного зева четко видна достаточно крупная, слегка кровоточащая эрозия. Плоский эпителий растет от края вплоть до наружного маточного зева. Из-за сильного воспаления детали рассмотреть нельзя. После противовоспалительного лечения необходимо провести контрольное обследование. Если эрозия не исчезнет, необходимо гистологическое исследование.

Тяжелое эрозивное воспаление влагалищной части шейки матки

(после прижигания)

Рис. 85.

Нерожавшая женщина 27 лет. Такие тяжелые воспалительные изменения с появлением эрозий и отчасти полипозными слизистыми отложениями, а также черноватыми кровоизлияниями и некрозами бывают сравнительно редко. Создается впечатление, что делали прижигание. В подобных случаях кольпоскопический диагноз невозможен. Необходимо провести местное лечение и повторить осмотр. У данной пациентки такое сильное воспаление вызвано косметическим средством (интим-спрей). Гистологическое исследование: типичная эрозия с сильным, местами гранулирующим воспалением. После местного лечения воспаление полностью исчезло.

Острый диффузный кольпит

Рис. 86 (см. также рис. 87).

Пациентка 68 лет. Жалобы на кровотечения при прикосновении и боли при половых контактах. Влагалище и влагалищная часть шейки матки сильно воспалены, слизистая оболочка влагалища отечна и кровоточит при малейшем прикосновении. Состояние вызвано недостатком эстрогенов. После местного лечения эстрогенами жалобы быстро прекратились.

Состояние после местного лечения по поводу кольпита

Рис. 87 (см. также рис. 86).

Выраженное воспаление исчезло. Сейчас видна обычная слизистая оболочка влагалища.

Пациентка жалоб не предъявляет.

Источник