Воспаление фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки

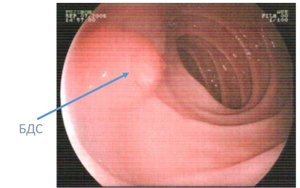

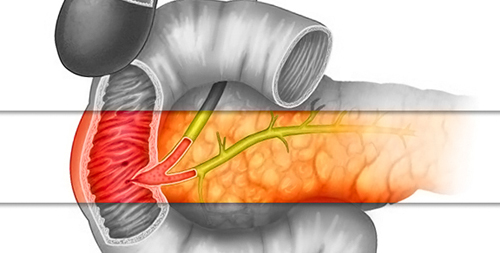

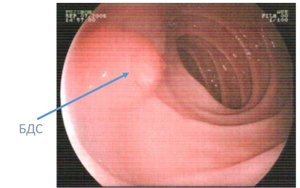

Большой дуоденальный (фатеров) сосочек – это анатомическое образование, которое располагается в полости кишечника. В него открывается проток от желчного протока, через который в двенадцатиперстную кишку поступают желчные кислоты и пищеварительные ферменты поджелудочной железы.

Расположение и строение анатомической структуры

Фатеров сосочек располагается в стенке двенадцатиперстной кишки, в ее нисходящей части. Среднее расстояние между привратником желудка и дуоденальным сосочком составляет 13-14 см. Он находится рядом с продольной складкой на стенке органа.

Внешне фатеров сосочек представляет собой небольшое возвышение размером от 3 мм до 1,5-2 см. Форма образования вариабельна, оно может иметь вид полусферы, уплощенной площадки или конуса. В области большого дуоденального сосочка заканчивается общий желчный проток, который объединен с протоком поджелудочной железы. В некоторых случаях (примерно у 20% пациентов) эти протоки открываются в двенадцатиперстную кишку отдельными отверстиями. Такая анатомическая вариация считается не признаком патологии, а вариантом нормы, так как раздельные потоки никак не влияют на активность пищеварения.

Внешне фатеров сосочек представляет собой небольшое возвышение размером от 3 мм до 1,5-2 см. Форма образования вариабельна, оно может иметь вид полусферы, уплощенной площадки или конуса. В области большого дуоденального сосочка заканчивается общий желчный проток, который объединен с протоком поджелудочной железы. В некоторых случаях (примерно у 20% пациентов) эти протоки открываются в двенадцатиперстную кишку отдельными отверстиями. Такая анатомическая вариация считается не признаком патологии, а вариантом нормы, так как раздельные потоки никак не влияют на активность пищеварения.

Фатеров сосок образует печеночно-поджелудочную ампулу, в которой скапливаются секреты желез. Поступление сока из протоков контролируется с помощью сфинктера Одди. Он представляет собой круговую мышцу, которая может регулировать просвет дуоденального сосочка в соответствии со стадиями пищеварения. При необходимости поступления секрета в кишечник сфинктер расслабляется, и полость сосочка расширяется. В период покоя, когда человек не переваривает пищу, круговая мышца сокращается и плотно сжимается, что препятствует выходу пищеварительных ферментов и желчи в кишечник.

Функции

- отделение желчевыводящей системы от кишечника;

- контроль поступления ферментов в двенадцатиперстную кишку;

- предотвращение заброса пищевых масс в желчную систему.

Заболевания большого дуоденального сосочка

Рак

Рак фатерова сосочка – это злокачественное новообразование в ткани сосочка, которое возникает первично или развивается при метастазировании из других органов. Для опухоли характерен сравнительно медленный рост. Первоначально симптомы заболевания могут не проявляться. Позже присоединяются признаки механической желтухи, возникающие из-за перекрывания опухолью желчных протоков.

Рак фатерова сосочка – это злокачественное новообразование в ткани сосочка, которое возникает первично или развивается при метастазировании из других органов. Для опухоли характерен сравнительно медленный рост. Первоначально симптомы заболевания могут не проявляться. Позже присоединяются признаки механической желтухи, возникающие из-за перекрывания опухолью желчных протоков.

Клиническая картина заболевания включает:

- пожелтение кожи и склер;

- озноб, повышенная потливость;

- диарея, изменение характера кала (зловонные фекалии с капельками жира);

- боли в верхней части живота справа;

- кожный зуд;

- повышенная температура тела.

Прогноз для жизни пациента относительно неблагоприятный. При длительном течении заболевания возможно появление тяжелых осложнений. Рак сосочка может вызвать кишечные кровотечения, нарушения кровообращения, кахексию. Патологический процесс может распространяться на другие органы, что приводит к появлению метастаз.

Стеноз

Стеноз большого дуоденального сосочка – это патология, которая характеризуется сужением просвета сосочка и нарушением оттока секретов поджелудочной железы и желчного пузыря. Стеноз сосочка часто путают с желчнокаменной болезнью, так как механизм развития данных состояний очень похож. Для обоих состояний характерны следующие симптомы:

- острые, внезапно возникающие боли в правой части живота;

- желтушность кожи и слизистых;

- лихорадка;

- повышенная потливость.

В отличие от желчнокаменной болезни, стеноз фатерова сосочка никогда не приводит к полному прекращению тока желчи и ферментов, поэтому периоды выраженной желтухи при данной патологии чередуются с промежутками полной ремиссии.

Дискинезия

Дискинезия большого дуоденального сосочка – это функциональное расстройство, которое возникает из-за нарушения нервной регуляции сокращений сфинктера Одди. Данное состояние имеет две основных формы:

- Атония фатерова сосочка приводит к тому, что нарушается регуляция выделения желчи, она бесконтрольно поступает в двенадцатиперстную кишку даже вне пищеварительного процесса.

- Вторая форма характеризуется гиперфункцией сфинктера Одди, что приводит к сужению просвета сосочка и замедленному выходу секрета в кишечник.

Клиническая картина заболевания характеризуется возникновением следующих симптомов:

- острая боль в верхней части живота справа, которая отдает в лопатку;

- связь неприятных ощущений с приемом пищи;

- возникновение ночных болей;

- Тошнота и рвота.

Заболевание имеет хроническое течение. Диагноз дисфункции большого дуоденального сосочка ставится только в том случае, если симптомы патологии сохраняются как минимум 3 месяца. Патология требует комплексного лечения, которое помимо медикаментов включает и психотерапию для коррекции нарушений со стороны нервной системы.

Методы диагностики состояния анатомической структуры

- Холецистография. Исследование относится к ультразвуковым методикам с контрастным усилением. В желчную систему вводится специальное вещество, которое хорошо визуализируется при проведении диагностики. По интенсивности его распределения оценивается функциональная активность большого дуоденального сосочка. При замедлении выхода контраста в кишечник можно сделать вывод о стенозе или спазме сфинктера Одди.

- Ультрасонография. Методика предполагает оценку состояния желчной системы, что косвенно свидетельствует об активности фатерова соска. Расширение протоков, деформации желчного пузыря при условии отсутствия камней свидетельствует о нарушении проходимости сфинктера Одди.

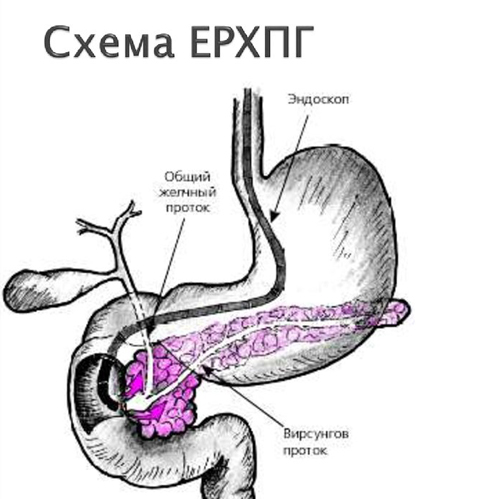

- Эндоскопическая ретроградная холангиогепатография (ЭРХПГ). Исследование относится к эндоскопическим способам диагностики. Она предполагает введение специального аппарата в двенадцатиперстную кишку и его подведение к отверстию фатерова соска. Затем через эндоскоп в желчные пути нагнетается контрастное вещество и делается рентгеновский снимок. Эндоскопическая методика – это основной способ диагностики рака фатерова соска. При наличии злокачественного новообразования в области стенки двенадцатиперстной кишки его можно обнаружить при осмотре органа. В процессе эндоскопии берется образец ткани опухоли, по которому проводится дифференциальная диагностика между доброкачественными и злокачественными процессами.

- МРТ и КТ. Методики послойной визуализации используются в качестве дополнительных способов диагностики. С их помощью можно обнаружить изменения в ткани фатерова соска, установить их точную локализацию.

- Дуоденальное зондирование. Исследование предполагает забор содержимого из двенадцатиперстной кишки с помощью специального зонда. По характеру секрета в просвете органа можно судить о функциональной активности фатерова соска.

Источник

Дуоденит — это воспаление двенадцатиперстной кишки, чаще только слизистой оболочки, сопровождающееся при длительном течении процесса изменением ее структуры, распространенное заболевание, которое чаще встречается у мужчин.

Дуоденит — это воспаление двенадцатиперстной кишки, чаще только слизистой оболочки, сопровождающееся при длительном течении процесса изменением ее структуры, распространенное заболевание, которое чаще встречается у мужчин.

Если поражена только слизистая оболочка луковицы двенадцатиперстной кишки, заболевание носит название бульбит, область большого дуоденального сосочка (фатерова соска) — сфинктерит или оддит. Заболевание нередко сочетается с воспалением слизистой оболочки желудка (гастродуоденит).

Что касается симптоматики, то её выражение зависит от формы течения дуоденита, а также того расстройства, которое стало причиной возникновения такого недуга. Главным, а зачастую и одним из первых признаков, является сильный болевой синдром.

Что это такое?

Дуоденит – воспалительное заболевание слизистой оболочки стенки двенадцатиперстной кишики (ДПК).

Различают острую и хроническую формы. Острый дуоденит характеризуется выраженными симптомами острого воспаления, которые полностью стихают после проведенной терапии и не оставляют заметных структурных изменений в слизистой. Хронический дуоденит – заболевание длительного рецидивирующего течения, характеризующееся развитием очагов воспаления в слизистой с последующей патологической перестройкой ее структуры.

Это самое распространенное из заболеваний двенадцатиперстной кишки. 94% всех воспалительных процессов в ДПК приобретают хроническое течение. Хронический дуоденит более чем в два раза чаще возникает у мужчин, чем у женщин.

Классификация

В своей каждодневной работе различные специалисты (клиницисты, эндоскописты, патоморфологи) пользуются разными классификациями дуоденита. Однако все выделяют:

- острую форму – характеризуется внезапным и ярким проявлением симптоматики, которую, при обнаружении на ранних стадиях, можно устранить на протяжении нескольких дней, зачастую благодаря диетотерапии. Острый дуоденит может быть обусловлен вредными привычками и неправильным питанием;

- хроническую форму– является следствием несвоевременного лечения предыдущей формы, а также формируется по причине хронического протекания заболеваний, связанных с другими органами ЖКТ. Основу терапии составляет применение медикаментов, а в период ремиссии соблюдение щадящего меню.

По данным эндоскопической картины воспаление двенадцатиперстной кишки делится на:

- атрофический дуоденит – при котором происходит истончение или отмирание клеток слизистой поражённого органа, что становится причиной нарушения выделения пищеварительных соков;

- геморрагический – характеризуется обнаружением во время диагностики дуоденальных кровотечений;

- эритематозный – выражается значительной отёчностью и сильным покраснением слизистой;

- эрозивный или гипертрофический дуоденит – сопровождается появлением эрозий, различного количества и глубины;

- узелковый;

- гиперпластический дуоденит – отличается повышенным делением и разрастанием тканей слизистой. Во время эндоскопического обследования отмечается бугристая поверхность оболочки;

- рефлюкс дуоденит – во время которого происходит обратный заброс в 12-перстную кишку содержимого тонкого кишечника.

По мере распространения болезнетворного процесса подобное расстройство разделяется на следующие виды:

- поверхностный или катаральный дуоденит – характеризуется незначительным воспалением верхних слоёв этого органа;

- проксимальный дуоденит – полная противоположность предыдущей формы, поскольку происходит распространение воспаления на более глубокие слои этого органа, а также в процесс вовлекается луковица ДПК;

- дистальный дуоденит – практически полностью аналогичен проксимальному, единственным отличием является то, что луковица почти не изменена;

- тотальный или диффузный – с поражением всей поверхности слизистой;

- очаговый дуоденит или ограниченный – во время диагностики выражается одним или несколькими очагами воспаления на различных отделах оболочки ДПК;

- папиллит – о таком состоянии говорят тогда, когда воспалительный процесс затрагивает большой сосочек двенадцатиперстной кишки.

Помимо этого, существует несколько специфических и наиболее редко встречающихся разновидностей воспаления 12-перстной кишки. К ним можно отнести:

- туберкулёзный дуоденит;

- иммунодефицитный;

- вызванный болезнью Уиппла или Крона;

- грибковый;

- фолликулярный дуоденит;

- следствие амилоидоза кишечника.

Причины развития

Основными причинами, приводящими к развитию воспалительного процесса в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, являются:

- злоупотребление жареной, острой, копченой и кислой пищей;

- злоупотребление напитками с высоким содержанием кофеина (энергетиками, кофе, крепким чаем, колой);

- курение;

- алкоголизм.

Все перечисленные выше факторы способствуют усиленной секреции гиперацидного желудочного сока, то есть содержащего повышенную концентрацию соляной кислоты. Он поступает в полость двенадцатиперстной кишки, вызывая вначале раздражение, а затем острое воспаление ее слизистой оболочки. При переходе заболевания в хроническую форму в стенке кишки происходят атрофические и дегенеративные процессы.

Дуоденит зачастую развивается как вторичный процесс на фоне ряда следующих патологий органов пищеварительной системы:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- хронический гастрит;

- инфицирование желудка и двенадцатиперстной кишки бактерией Helicobacter Pylori;

- нарушение кровоснабжения и иннервации стенок двенадцатиперстной кишки;

- хронический колит, энтерит, панкреатит, гепатит;

- цирроз печени;

- глистные инвазии (лямблиоз, аскаридоз).

Симптомы дуоденита у взрослых

Проявления дуоденита зависят от причины его возникновения и наличия сопутствующей патологии. Часто заболевание скрывается под маской других недугов: язвы желудка, гастрита, холецистита.

Симптомы дуоденита у взрослых:

- Болезненные ощущения в подложечной области, усиливающиеся при пальпации (ощупывании) живота. Боль имеет свои особенности при различных формах дуоденита:

- у хронической формы — постоянная, ноющая, усиливающаяся натощак и спустя 1-2 часа после приема пищи;

- при дуодените, вызванном нарушением проходимости кишечника, боль распирающая, приступообразная, возникает при переполнении кишечника;

- при гастрите-дуодените с повышенной кислотностью — развивается через 10-20 минут после еды, что объясняется поступлением в кишечник кислого желудочного содержимого;

- для язвеноподобной формы, вызываемой хеликобактер пилори, характерны тощаковые боли;

- при местном воспалении вокруг фатерова соска нарушается отток желчи из желчного пузыря, возникает клиника схожая с приступом печеночной колики: болезненность в правом подреберье.

- Повышенная утомляемость, слабость. Это связано с действием токсических веществ, образовавшихся в процессе воспаления.

- Возможно небольшое повышение температуры тела (до 37-380).

- Нарушение пищеварения (диспепсия):

- тошнота;

- понижение аппетита;

- усиленное газообразование (метеоризм);

- отрыжка, рвота с горьким привкусом (из-за попадания желчи) – заброс пищи обратно в желудок;

- расстройство стула (понос или запор).

- Пожелтение кожи и слизистых. Отек фатерова сосочка приводит к уменьшению просвета желчевыводящего протока, застою желчи и попаданию ее в кровь.

- Демпинг – синдром. Возникает после обильной еды. При переполнении дуоденум происходит перераспределение кровяного русла (приток крови к органам пищеварения, отток от головы). Проявляется головокружением, сонливостью, чувством переполненности в желудке, жаром в верхней части туловища.

При бессимптомном течении заболевания жалобы могут отсутствовать, выявление патологии является случайной находкой при проведении гастродуоденоскопии.

Клинические формы

- Язвенноподобная («ночная» и «голодная» боль в эпигастрии или в области проекции ДПК тянущего характера без иррадиаций. Купируется приемом пищи и приемом антацидных препаратов и гастропротекторов. Часто бывает изжога и горькая отрыжка.).

- Гастритоподобная форма (боль практически через 15-20 минут после приема пищи, диспепсический синдром – тошнота, рвота, отрыжка, бурчание в животе, понос, метеоризм, отсутствие аппетита).

- Холецистоподобная и панкреатоподобная формы (боль острая, выраженная, располагается в правом или левом подреберье, склонна к иррадиации, протекает по типу желчной колики, присутствуют признаки холестаза, диспепсические расстройства).

- Нейро-вегетативная форма (на первый план выступают вегетативные астеноневротические расстройства, депинг-синдром – следствия дуоденальной гормональной недостаточности).

- Смешанная форма (сочетает признаки разных клинических форм дуоденитов).

- Бессимптомная форма (как правило у пожилых людей – выявляется при функциональных методах диагностики при обследовании по поводу других патологий).

Осложнения заболевания

При игнорировании симптоматики, поздно начатом лечении или хроническом протекании воспаления оболочки 12-перстной кишки, существует вероятность формирования таких осложнений, как:

- Непроходимость кишечника – состояние, при котором частично или полностью прекращается продвижение пищи по кишечнику. Оно сопровождается резкими болями в верхней части живота, через 15 минут после еды, многократной рвотой с примесью желчи. Это явление может быть вызвано разрастанием соединительной ткани и образованием спаек на месте воспалительного процесса.

- Синдром мальдигестии/мальабсорбции – нарушение всасывания питательных веществ через слизистую оболочку кишечника в связи с дефицитом ферментов. Развитие комплекса симптомов связано с нарушением работы желез пищеварительного тракта. Это состояние на первых этапах проявляется поносами. В дальнейшем появляется истощение, изменения в составе крови – анемия, иммунодефицит – снижение сопротивляемости организма к инфекциям. У детей заметно отставание в физическом развитии.

- Язвенная болезнь 12-перстной кишки. На стенке ДПК образуется глубокий дефект – язва. Ее появление связывают с действием соляной кислоты и пепсина на ослабленную слизистую оболочку. Проявляется болью в верхней половине живота на фоне длительных перерывов между приемами пищи, при употреблении алкоголя и физических нагрузках. Также нарушается пищеварение: вздутие живота, чередование поносов и запоров.

- Кишечное кровотечение может стать последствием эрозивного дуоденита. Оно проявляется слабостью, головокружением, падением давления, кровью в кале (выделения приобретают черный цвет).

Но, несмотря на высокую вероятность появления таких осложнений, прогноз дуоденита благоприятный. При обнаружении недуга на ранних стадиях достигается полное излечение.

Диагностика

Грамотный специалист способен заподозрить дуоденит уже после беседы с пришедшим к нему пациентом и его осмотра. Но для окончательной верификации данного не слишком частого диагноза необходимо комплексное и всестороннее обследование.

Если во время диагностики у врача возникнут подозрения на злокачественные образования, расположенные в районе слизистой оболочки, доктор назначит еще одно обследование. В таком случае биоматериал исследуется в лаборатории онкологического отделения.

Диагностика основывается на инструментальных методах исследования:

- фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией;

- дуоденоскопия;

- рН-метрия;

- рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки;

- биохимическое исследование крови;

- исследование кала;

- ультразвуковое исследование (УЗИ)

С помощью исследований можно установить, что стало причиной заболевания, это впоследствии упростит лечение и позволить свисти к минимуму риск возникновения рецидива.

Как лечить дуоденит?

У взрослых лечение дуоденита включает несколько направлений:

- ликвидация острого воспаления

- предотвращение перехода болезни в хроническую стадию

- восстановление функций 12-перстной кишки

- нормализацию пищеварения

Преимущественно лечение проводят на дому. Для скорейшего выздоровления необходимы полноценный сон, отдых, соблюдение диеты, прогулки, легкие физические нагрузки при отсутствии болей. Необходимо избегать стрессов, отказаться от курения и алкоголя. Такие меры помогают нормализовать кровообращение в ДПК, восстановить защитные свойства ее слизистой.

Показания к госпитализации при дуодените:

- обострение дуоденита

- подозрение на опухоль тонкого кишечника

- тяжелое общее состояние больного, запущенные случаи болезни

- воспаление серозного покрова 12-перстной кишки (перидуоденит) и близлежащих органов

- наличие или угроза кровотечений (эрозивная или язвенная форма дуоденита).

Лечение острой формы

Острый катаральный и эрозивно-язвенный дуоденит обычно не требуют особого лечения и при соблюдении правильного режима проходят в течение нескольких дней, но в случае повторных проявлений заболевание может переходить в хроническую форму.

Больному назначают постельный режим и голод в течение 1-2 дней. Иногда рекомендуется промывать желудок слабым раствором перманганата калия. После промывания для очистки кишечника выпивают 25-30гр магния сульфата, разведенного в стакане воды. Начиная с третьего дня, больному назначают лечебную диету №1 (ограничена пища, раздражающая стенки кишечника, блюда готовят протертыми, сваренными в воде или на пару, исключены очень холодные и горячие блюда). Назначаются вяжущие и обволакивающие препараты, при болезненности – спазмолитики (Но-шпа, дротаверин, папаверин).

При флегмонозном дуодените показано оперативное лечение, лечение антибиотиками. Возможные осложнения – кишечные кровотечения, перфорация стенки кишки, острый панкреатит.

Лечение хронического дуоденита

В периоды обострения лечение хронического дуоденита проводится в стационаре. Лечение назначают в зависимости от причины, спровоцировавшей заболевание.

- При наличии лямблиозов и гельминтозов назначают соответствующую химиотерапию (флагил, фуразолидон, хлоксин).

- При выявлении хеликобактерной инфекции применяют антибиотики.

- При повышенной кислотности – препараты, снижающие секрецию соляной кислоты (омепразол, ранитидин) и антациды, нейтрализующие кислотность желудочного сока (альмагель, маалокс, фосфалюгель).

- Для защиты слизистой назначают обволакивающие препараты (де-нол, сульфакрат). С противовоспалительной целью рекомендуется употреблять отвары ромашки и тысячелистника. Для восстановления пищеварения назначают ферментные препараты.

Если причиной дуоденита стало нарушение моторики двенадцатиперстной кишки (дуоденостаз), например, непроходимость, необходимо установить его причину. Если она связана с нарушением каких-либо функций органов пищеварения, лечение дуоденита консервативно. Показано частое питание небольшими порциями, препараты, связывающие желчь и способствующие ее секреции (желчегонные). Эффективно дуоденальное зондирование с промыванием двенадцатиперстной кишки.

При наличии спаек, механических преград и другого рода непроходимости, неподдающейся терапевтическому лечению, показано оперативное лечение дуоденита.

При вторичных дуоденитах, необходимо лечение основного заболевания.

Питание при дуодените

Обязательно при диагностировании дуоденита врач назначает диету. Подразумевается, что при острой форме заболевания пациенту будут сделаны следующие указания:

- ограничить употребление какао, шоколада и черного кофе;

- исключить из рациона алкогольные напитки, маринованные и соленые продукты, копчения и консервацию, сало и свежую сдобную выпечку, щавель и шпинат, жирные сорта мяса и рыбы, горчицу и другие приправы;

- разрешено употреблять супы-пюре, каши манную/гречневую/овсяную, творог, яйца, некрепкий чай и пшеничный хлеб вчерашней выпечки.

Такого питания нужно придерживаться не только в период непосредственного протекания острого дуоденита, но и в течение месяца после того как основное лечение закончится – это поможет кишечнику восстановиться и работать в нормальном режиме.

Если же у больного диагностируется хронический дуоденит, то указания диетолога будут несколько другими:

- категорически запрещено употреблять в пищу щавель, шпинат, жирные сорта рыбы и мяса, горчицу, свежую сдобу не только в периоды обострения болезни, но и при ремиссии;

- разрешено вводить в меню каши, супы, некрепкие бульоны, сливочное и растительное масла, молоко и кисломолочные продукты, нежирные сорта рыбы и мяса в отварном и запеченном виде, фрукты и овощи, компоты, кисели, некрепкий чай и кофе.

Народные средства

Лечение дуоденита народными средствами показано вместе с основной терапией, которую назначил врач после постановки диагноза. Эффективными считаются следующие средства:

- Сок подорожника и мёд. Для приготовления состава нужно взять 3 большие ложки сока подорожника и 1 маленькую ложку мёда. Все перемешать и принимать в количестве 3 больших ложек 3 раза в день. Особенно эффективно это средство при эрозивном дуодените.

- Отвар овса и крапивы. Для приготовления этого народного состава нужно взять стакан неочищенного овса и добавить к нему 5 стаканов холодной воды. Поставить овёс на медленный огонь и варить до того момента, пока в ёмкости не возникнет слизистый отвар. После его нужно остудить и хорошенько процедить через марлю. Ещё нужно приготовить отвар из крапивы. Готовится он очень просто: берется стакан сухих листьев крапивы и заливается 750 мл кипятка. Потом нужно подождать 40 минут, пока отвар настоится, и процедить. Представленный рецепт предполагает использование как листьев, так и отвара. Настой можно принимать как чай, а листья мелко нарезать и добавить в овсяный отвар. Принимать по ½ стакана перед едой.

Профилактика

Основной фактор профилактики – правильно сбалансированный рацион питания и умеренность вредных привычек. Способствуют предотвращению болезни – своевременное обследование и лечение патологических процессов в системе ЖКТ, использование лекарственных препаратов только по назначению.

Предотвращение рецидивов возможно лишь при регулярном обследовании и контроле состояния врачом.

Источник