Скопление жидкости при воспалении

Появление выпота в плевральной области – несамостоятельное симптоматическое явление. Оно имеет разнообразную этиологию. Множество факторов могут привести к развитию патологии: от функциональных нарушений в организме до врачебной ошибки. Тем не менее прогноз протекания нарушения, в общем, благоприятный, но требует оперативного вмешательства.

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

Плевральная жидкость

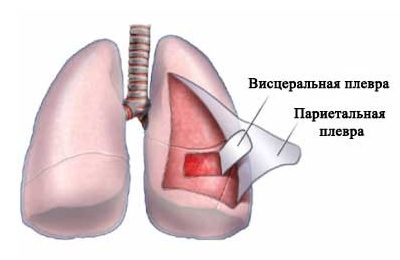

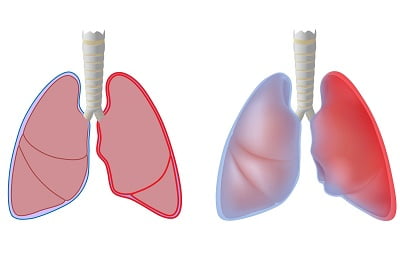

Левое и правое легкое помещены одновременно в два «мешка», которые как бы вдеты друг в друга, между ними имеется узкое пространство. Оно получило название плевральной полости или плевры.

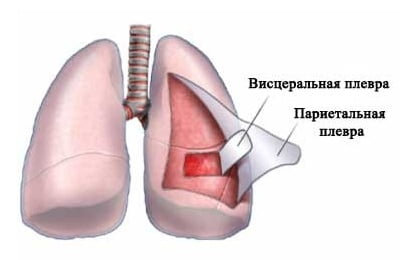

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

- внешнюю париетальную (прилегающую к внутренней поверхности грудной клетки),

- внутреннюю висцеральную (тонкая мембрана, обволакивающая само легкое).

Париетальная оболочка имеет болевые рецепторы, что объясняет неприятную симптоматику, сопровождающую плевральный выпот.

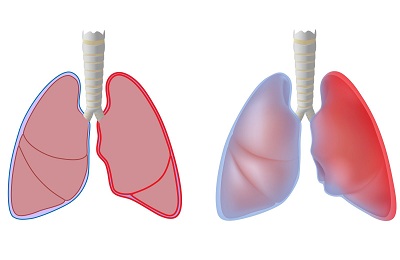

Таким образом, между легкими и другими тканями имеется надежный барьер в виде не сообщающихся друг с другом полостей. В них поддерживается давление ниже атмосферного. Это способствует протеканию дыхательного акта. Плевральная полость – это герметичный отсек, в норме заполненный небольшим количеством жидкости.

Жидкость в плевральной полости – это норма. По составу она схожа с кровью и представляет собой серозное вещество. В нормальных условиях ее количество не превышает 1-2 чайные ложки (15-20 мл). Это вещество продуцируется клетками париетальной оболочки и капиллярами близлежащих артерий. Периодически оно всасывается через лимфатическую систему для фильтрации (происходит реабсорбция). Плевральная жидкость активно откачивается из плевры – это естественный процесс. Благодаря этому не происходит ее скапливания.

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Жидкость в плевральной области выступает в качестве лубриканта – смазывающего вещества. Это облегчает лепесткам плевры свободное скольжение друг о друга во время вдоха и выдоха. Другая ее функция – поддерживать легкие в расправленном состоянии во время движения грудной клетки при дыхании.

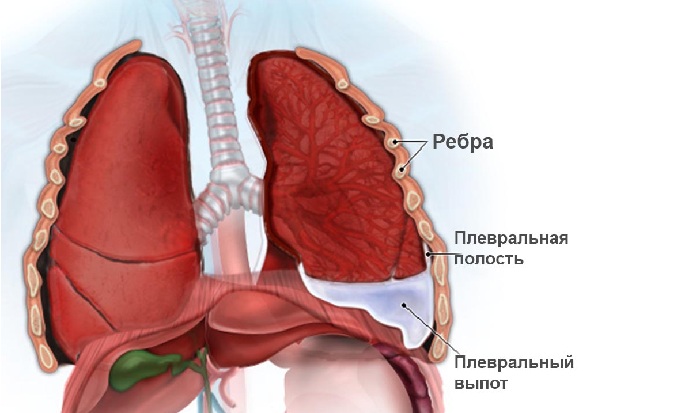

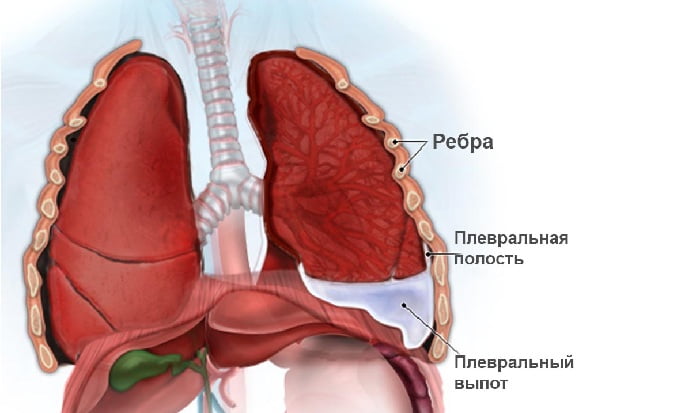

Выпот – это патологически большой объем скопившейся биологической жидкости в той или иной полости организма без возможности ее естественного выведения. Соответственно, плевральный выпот – это увеличение объема жидкости внутри плевры.

Процесс ее накопления может различаться этиологически и симптоматически в зависимости от характера выделяемого вещества. Плевральную щель могут заполнить следующие типы выпотов:

- транссудат,

- экссудат,

- гной,

- кровь,

- лимфа.

Плеврит

Плевральный выпот может формироваться в результате нарушения работы кровеносной и лимфатической систем, а также воспаления.

Скопление отечной жидкости в полости плевры

Жидкость между плевральными листками может увеличиваться в объемах вне зависимости от воспалительных процессов. В этом случае ее накопление обусловлено сбоем естественного процесса ее продуцирования или реабсорбции.

Для таких случаев применяется термин «транссудат» (невоспалительный выпот) и диагностируется гидроторакс (отек в плевральной полости). Скопившийся объем жидкости не в состоянии самостоятельно покинуть плевру.

Транссудат имеет вид желтоватый прозрачной жидкости без запаха.

Причины

Наличие жидкости в плевральной полости вызвано двумя основными физиологическими нарушениями, связанными с ее выработкой и эвакуацией:

- повышенная секреция,

- угнетение процесса всасывания.

Плевральный выпот

Плевральный выпот транссудативного характера также может образоваться вследствие следующих факторов:

- Сердечная недостаточность. В малом и большом кругах кровообращения ухудшается гемодинамика, происходит застой крови, повышается кровяное давление. Начинает формироваться местный отечный выпот.

- Почечная недостаточность. Снижается онкотическое давление, отвечающее за поступление жидкостей организма из тканей в кровь. В результате стенки капилляров пропускают ее в обратном направлении, и возникает отек.

- Перитонеальный диализ. Повышается внутрибрюшное давление. За счет этого местная тканевая жидкость поднимается и через поры в диафрагме выталкивается в плевральную полость, увеличивая тем самым объемы плеврального вещества.

- Опухоли. В случае с возникновением новообразований может быть нарушен отток лимфы или крови из плевры. Формируется скапливающийся транссудат.

Симптомы

Синдром скопления жидкости в плевральной полости сочетает в себе местную симптоматику и клинические проявления того заболевания, которое его вызвало. Чем объемнее выпот, тем тяжелее протекает заболевание. Обычно речь идет о двухсторонней патологии.

Объем выпота может достигать нескольких литров.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Тем самым происходит продавливание легкого. Это может привести к следующему:

- одышка,

- возможны редкие боли в груди,

- сухой повторяющийся кашель,

- дополнительные отеки вокруг скопления.

Диагностика

Синдром жидкости в плевральной полости предполагает определенные диагностические процедуры, самая популярная из которых – УЗИ. Специалисты проводят ряд мероприятий по выявлению выпота:

- Перкуссионное простукивание. В месте скопления жидкости обнаруживается тупой звук, меняющий локацию с изменением положения тела больного.

-

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата.

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата. - УЗИ. При ультразвуковом обследовании обнаруживается увеличенное в объеме количество жидкости.

- Плевральная пункция. Производится прокол полости, что позволяет забрать выпот на дифференциальный анализ.

- КТ. Компьютерная томография помогает исключить риск опухолей.

Важно! При лечении показана откачка транссудата из плевры с помощью пункции.

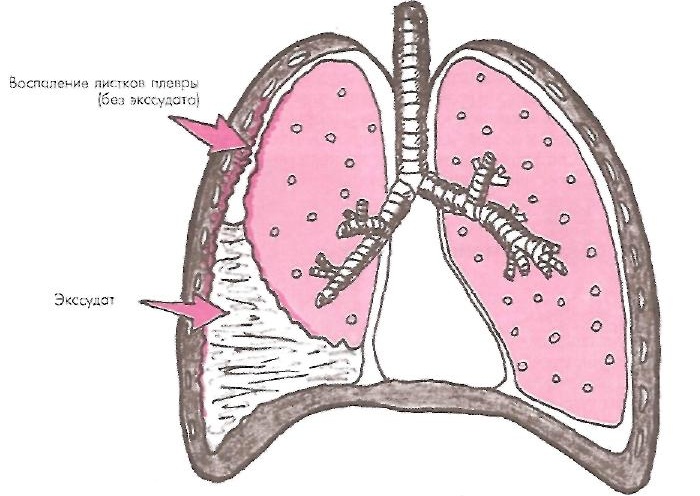

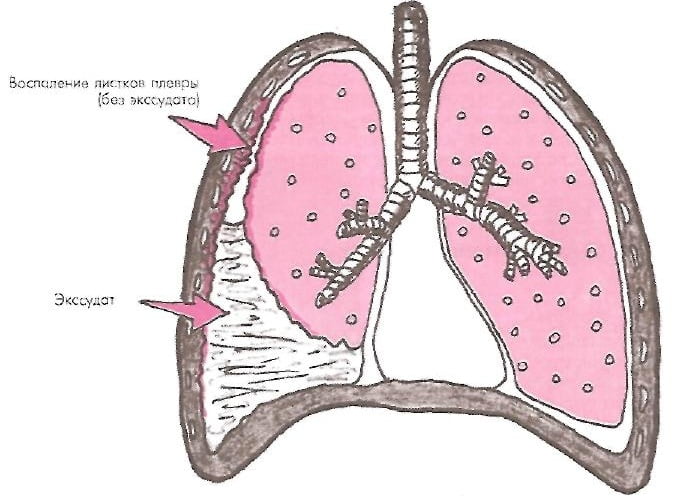

Синдром скопления плевральной жидкости при воспалении

Скопление жидкости в плевральной полости может быть запущено воспалительным процессом. В таком случае врачи говорят об экссудации (выделение выпота в виде экссудата). Механизм протекания этой патологии обусловлен инфекционным поражением и включает следующие изменения в организме:

- проницаемость стенок сосудов увеличена,

- переполнение кровью тканей в области воспаления,

- повышение онкотического давления,

- дают о себе знать симптомы первичного воспалительного заболевания.

Плевральная полость может заполняться следующими типами воспалительного выпота:

- Серозный. Прозрачная жидкость. Выделяется при воспалении серозных листков плевры. Прогноз благоприятный. Источники воспаления – ожоги, аллергии, вирусы. К примеру, плеврит сопровождается выпотом серозного экссудата.

Фиброзный. Боле плотный, ворсинчатый экссудат, с повышенным содержанием фибрина. Плевральная оболочка под воздействием этой жидкости разрушается: появляются рубцы, спайки, язвы.

Может выделяться вследствие туберкулеза.

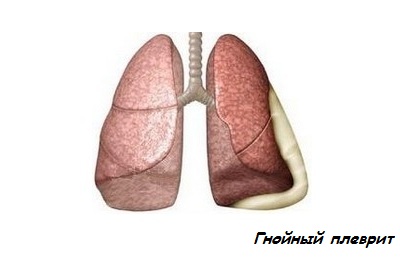

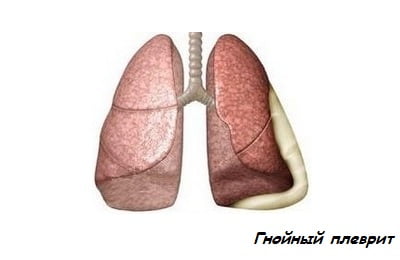

Может выделяться вследствие туберкулеза.- Гнойный. Непрозрачная, вязкая жидкость в полости плевры зеленого оттенка. Состоит из большого количества отработанных защитных клеток лейкоцитов. Вызвана попаданием в организм таких патогенов, как грибки, стрептококки, стафилококки.

- Геморрагический. Возникает как следствие разрушения кровеносных путей. Представляет собой жидкость красноватого цвета из-за насыщенности эритроцитами. Встречается при туберкулезном плеврите.

Лечение делает упор на антибактериальной медикаментозной методике и направлено на уничтожение инфекционного агента. Для удаления экссудата прибегают к хирургической операции.

Жидкость в плевральной полости после операции

В случае травмы или неудачного хирургического вмешательства между плевральными оболочками легких может образоваться выпот в виде скопления крови (гемоторакс).

Чаще всего к этому могут привести обильные внутренние кровотечения , образуется уплотнение, которое оказывает сдавливающий эффект как на само легкое, так и на грудную клетку.

В результате нарушается газообмен и гемодинамика, что приводит к легочной недостаточности. Симптоматику определяет количество жидкости в плевральной полости.

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

- анемия,

- тахикардия,

- снижение давления.

При обследовании врачи обнаруживают глухой звук в области груди при простукивании. Аускультация диагностирует нарушение работы органа и отсутствие дыхательных шумов. Для более точного диагноза применяются УЗИ и рентген.

Важно! Терапия гемоторакса предполагает введение в плевру дренажа и откачку выпота с последующим наложением швов.

Следствием осложнения после операции может стать и хилоторакс. Выпот в этом случае формируется за счет скопления лимфы. Неудачное хирургическое вмешательство зачастую приводит к повреждению париетального листка плевры и проходящего в нем лимфатического протока. Таким образом, патология с наличием жидкости в плевральной полости обусловлена причинами, связанными с хирургическим вмешательством:

-

операция на шее,

операция на шее, - удаление опухоли,

- операции на аорте,

- оперативное вмешательство при аневризме,

- хирургическое лечение легкого,

- диагностическая пункция.

При повреждении лимфатического канала жидкость изначально будет скапливаться в клетчатке средостения. После набора критической массы, она прорывает плевральный лепесток и изливается в полость. Уплотнение хилоторакса до перемещения его в плевру может занимать длительный промежуток времени – до нескольких лет.

Симптомы заболевания схожи с признаками указанных выше патологий и представляют собой компрессию органов дыхания, пережатие вен, отказ легкого. К этому добавляются признаки истощения, т. к. потеря лимфы – это потеря полезных для организма веществ: белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Лечение хилоторакса проводится путем пункции, дренажа или через перекрытие лимфатического канала хирургическим путем.

Загрузка…

Источник

Вопрос: Здравствуйте, добрый доктор, у моей знакомой осумкованный плеврит, жидкость откачивали несколько раз, чувствует себя не очень: слабость и к вечеру поднимается температура до 37,3, что делать – посоветуйте, спасибо.

Скопление серозной жидкости при воспалении плевры

Ответ

Здравствуйте. Плевра – это гладкая серозная оболочка, выстилающая стенки грудной полости, средостения, легких с его анатомическими структурами – внутренних органов в зоне диафрагмы. При воспалении плевры на ее поверхности образуется фибрин или скапливается серозная жидкость в плевральной полости. Это происходит при попадании инфекции изнутри: воспалительном заболевании легких, пневмонии, остром бронхите или туберкулезе. Кроме этого, плеврит развивается и при попадании инфекции (грибка) в организм извне: при кандидозе, эхинококкозе, микоплазмозе. Сифилис, бруцеллез, туляремия, брюшной и сыпной тиф также являются причинами осумкованного плеврита. Разновидностью патологии является плеврит асептический, он возникает в результате распада опухолей, неправильного оттока крови и лимфы от плевры, поражения сосудов.

Плохо то, что симптомы осумкованного плеврита не проявляются на первых стадиях болезни, поэтому лечение всегда бывает длительным.

Лечение

Лечение необходимо проводить в стационаре, где выполняют лечебные пункции, дренирование плевральной полости, противовоспалительную терапию антибиотиками внутривенно, применяют десенсибилизирующие средства, физиотерапию (электрофорез, ультразвук, индуктотермию, массаж), ЛФК и дыхательную гимнастику. Если плеврит гнойный, тогда плевральную полость промывают антисептиками после откачки экссудата. Врач должен назначить диету, богатую витаминами и микроэлементами для повышения иммунитета, жидкость при этом ограничивается. Важно проводить при этом кислородотерапию.

При назначении кортикостероидных гормонов и этиопатогенетической терапии достигают снижения воспалительного процесса. Туберкулостатические гормональные препараты сочетают с разгрузочными пункциями. Это поможет предотвратить хронический плеврит и эмпиему. В зависимости от причины плеврита, назначают антибактериальные препараты, цитостатики (при опухолях), средства от туберкулеза, глюкокортикостероиды при ревматизме. От кашля назначают муколитики, от болевых синдромов – обезболивающие средства. Важно сохранять постельный режим, обрабатывать кожу груди и спины йодом, прикладывать парафиновые, водочные или компрессы на спирту, живичном скипидаре, соленой морской рапе, туго бинтовать грудь.

Живичный скипидар для компрессов и растирок

Средства народной медицины

Медотерапия, как природный антибиотик, активизирует обменные и процессы кровообращения в области грудной клетки, лимфоотток, снижает воспаление:

- смешать мед (1 ст.), протертые листья алоэ (2-3), барсучий жир (250 г) и прогреть в духовке 15 мин. После фильтрации принимать до еды по 1 ст. л. три раза в день;

- смешать семена горчицы (1 ч. л.) и мед (1 ст. л), растворить смесь в воде (2 ст.), увлажнять теплой смесью «вафельное» полотенце или льняную ткань и оборачивать грудь спереди и сзади. Прикрыть пленкой и теплым шарфом и выдерживать компресс полчаса;

- отжать сок из черной редьки и смешать с медом (1:1) и принимать по 1 ст. л. три раза/сутки от кашля;

- смешать майский мед с растопленным нутряком, листьями алоэ – по 100 г. Добавить какао и сахар, подогреть в глиняной посуде на бане для получения однородной массы. Принимать по 1 ст. л. х 3 раза в течение 2-х месяцев;

- при затяжном кашле смешивают мед, нутряк – по 1 ст. л. и желток яйца. После тщательного перемешивания соединяют с 1 ст. кипяченого молока и выпивают сразу в теплом виде по утрам и перед сном на ночь.

Полезно пить вместо воды настой из лечебных трав: зверобоя, мать-и-мачехи, мяты, липы, корней аира и солодки.

Рацион питания

Для пополнения организма:

- витамином А — нужно употреблять рыбу, яичный желток, молоко, масло сливочное, сыр, печень, морковь вареную, абрикосы, облепиху, отвар шиповника;

- витамином Р – гречневую кашу, черную смородину, сливу, вишню, цитрусовые фрукты;

- витамином D – почки, печень, дрожжи пивные.

Углеводы в диете ограничиваются до 200-250 г в сутки, а соли кальция увеличиваются до 5 г в сутки. Будьте здоровы!

Читать далее…

Источник

Появление выпота в плевральной области – несамостоятельное симптоматическое явление. Оно имеет разнообразную этиологию. Множество факторов могут привести к развитию патологии: от функциональных нарушений в организме до врачебной ошибки. Тем не менее прогноз протекания нарушения, в общем, благоприятный, но требует оперативного вмешательства.

Плевральная жидкость

Левое и правое легкое помещены одновременно в два «мешка», которые как бы вдеты друг в друга; между ними имеется узкое пространство. Оно получило название плевральной полости или плевры.

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

- внешнюю париетальную (прилегающую к внутренней поверхности грудной клетки);

- внутреннюю висцеральную (тонкая мембрана, обволакивающая само легкое).

Париетальная оболочка имеет болевые рецепторы, что объясняет неприятную симптоматику, сопровождающую плевральный выпот.

Таким образом, между легкими и другими тканями имеется надежный барьер в виде не сообщающихся друг с другом полостей. В них поддерживается давление ниже атмосферного. Это способствует протеканию дыхательного акта. Плевральная полость – это герметичный отсек, в норме заполненный небольшим количеством жидкости.

Жидкость в плевральной полости – это норма. По составу она схожа с кровью и представляет собой серозное вещество. В нормальных условиях ее количество не превышает 1-2 чайные ложки (15-20 мл). Это вещество продуцируется клетками париетальной оболочки и капиллярами близлежащих артерий. Периодически оно всасывается через лимфатическую систему для фильтрации (происходит реабсорбция). Плевральная жидкость активно откачивается из плевры – это естественный процесс. Благодаря этому не происходит ее скапливания.

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Жидкость в плевральной области выступает в качестве лубриканта – смазывающего вещества. Это облегчает лепесткам плевры свободное скольжение друг о друга во время вдоха и выдоха. Другая ее функция – поддерживать легкие в расправленном состоянии во время движения грудной клетки при дыхании.

Выпот – это патологически большой объем скопившейся биологической жидкости в той или иной полости организма без возможности ее естественного выведения. Соответственно, плевральный выпот – это увеличение объема жидкости внутри плевры.

Процесс ее накопления может различаться этиологически и симптоматически в зависимости от характера выделяемого вещества. Плевральную щель могут заполнить следующие типы выпотов:

- транссудат;

- экссудат;

- гной;

- кровь;

- лимфа.

Плеврит

Плевральный выпот может формироваться в результате нарушения работы кровеносной и лимфатической систем, а также воспаления.

к оглавлению ↑

Скопление отечной жидкости в полости плевры

Жидкость между плевральными листками может увеличиваться в объемах вне зависимости от воспалительных процессов. В этом случае ее накопление обусловлено сбоем естественного процесса ее продуцирования или реабсорбции.

Для таких случаев применяется термин «транссудат» (невоспалительный выпот) и диагностируется гидроторакс (отек в плевральной полости). Скопившийся объем жидкости не в состоянии самостоятельно покинуть плевру.

Транссудат имеет вид желтоватый прозрачной жидкости без запаха.

к оглавлению ↑

Причины

Наличие жидкости в плевральной полости вызвано двумя основными физиологическими нарушениями, связанными с ее выработкой и эвакуацией:

- повышенная секреция;

- угнетение процесса всасывания.

Плевральный выпот

Плевральный выпот транссудативного характера также может образоваться вследствие следующих факторов:

- Сердечная недостаточность. В малом и большом кругах кровообращения ухудшается гемодинамика, происходит застой крови, повышается кровяное давление. Начинает формироваться местный отечный выпот.

- Почечная недостаточность. Снижается онкотическое давление, отвечающее за поступление жидкостей организма из тканей в кровь. В результате стенки капилляров пропускают ее в обратном направлении, и возникает отек.

- Перитонеальный диализ. Повышается внутрибрюшное давление. За счет этого местная тканевая жидкость поднимается и через поры в диафрагме выталкивается в плевральную полость, увеличивая тем самым объемы плеврального вещества.

- Опухоли. В случае с возникновением новообразований может быть нарушен отток лимфы или крови из плевры. Формируется скапливающийся транссудат.

к оглавлению ↑

Симптомы

Синдром скопления жидкости в плевральной полости сочетает в себе местную симптоматику и клинические проявления того заболевания, которое его вызвало. Чем объемнее выпот, тем тяжелее протекает заболевание. Обычно речь идет о двухсторонней патологии.

Объем выпота может достигать нескольких литров.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Тем самым происходит продавливание легкого. Это может привести к следующему:

- одышка;

- возможны редкие боли в груди;

- сухой повторяющийся кашель;

- дополнительные отеки вокруг скопления.

к оглавлению ↑

Диагностика

Синдром жидкости в плевральной полости предполагает определенные диагностические процедуры, самая популярная из которых – УЗИ. Специалисты проводят ряд мероприятий по выявлению выпота:

- Перкуссионное простукивание. В месте скопления жидкости обнаруживается тупой звук, меняющий локацию с изменением положения тела больного.

-

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата.

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата. - УЗИ. При ультразвуковом обследовании обнаруживается увеличенное в объеме количество жидкости.

- Плевральная пункция. Производится прокол полости, что позволяет забрать выпот на дифференциальный анализ.

- КТ. Компьютерная томография помогает исключить риск опухолей.

Важно! При лечении показана откачка транссудата из плевры с помощью пункции.

к оглавлению ↑

Синдром скопления плевральной жидкости при воспалении

Скопление жидкости в плевральной полости может быть запущено воспалительным процессом. В таком случае врачи говорят об экссудации (выделение выпота в виде экссудата). Механизм протекания этой патологии обусловлен инфекционным поражением и включает следующие изменения в организме:

- проницаемость стенок сосудов увеличена;

- переполнение кровью тканей в области воспаления;

- повышение онкотического давления;

- дают о себе знать симптомы первичного воспалительного заболевания.

Плевральная полость может заполняться следующими типами воспалительного выпота:

- Серозный. Прозрачная жидкость. Выделяется при воспалении серозных листков плевры. Прогноз благоприятный. Источники воспаления – ожоги, аллергии, вирусы. К примеру, плеврит сопровождается выпотом серозного экссудата.

Фиброзный. Боле плотный, ворсинчатый экссудат, с повышенным содержанием фибрина. Плевральная оболочка под воздействием этой жидкости разрушается: появляются рубцы, спайки, язвы.

Может выделяться вследствие туберкулеза.

Может выделяться вследствие туберкулеза.- Гнойный. Непрозрачная, вязкая жидкость в полости плевры зеленого оттенка. Состоит из большого количества отработанных защитных клеток лейкоцитов. Вызвана попаданием в организм таких патогенов, как грибки, стрептококки, стафилококки.

- Геморрагический. Возникает как следствие разрушения кровеносных путей. Представляет собой жидкость красноватого цвета из-за насыщенности эритроцитами. Встречается при туберкулезном плеврите.

Лечение делает упор на антибактериальной медикаментозной методике и направлено на уничтожение инфекционного агента. Для удаления экссудата прибегают к хирургической операции.

к оглавлению ↑

Жидкость в плевральной полости после операции

В случае травмы или неудачного хирургического вмешательства между плевральными оболочками легких может образоваться выпот в виде скопления крови (гемоторакс).

Чаще всего к этому могут привести обильные внутренние кровотечения — образуется уплотнение, которое оказывает сдавливающий эффект как на само легкое, так и на грудную клетку.

В результате нарушается газообмен и гемодинамика, что приводит к легочной недостаточности. Симптоматику определяет количество жидкости в плевральной полости.

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

- анемия;

- тахикардия;

- снижение давления.

При обследовании врачи обнаруживают глухой звук в области груди при простукивании. Аускультация диагностирует нарушение работы органа и отсутствие дыхательных шумов. Для более точного диагноза применяются УЗИ и рентген.

Важно! Терапия гемоторакса предполагает введение в плевру дренажа и откачку выпота с последующим наложением швов.

Следствием осложнения после операции может стать и хилоторакс. Выпот в этом случае формируется за счет скопления лимфы. Неудачное хирургическое вмешательство зачастую приводит к повреждению париетального листка плевры и проходящего в нем лимфатического протока. Таким образом, патология с наличием жидкости в плевральной полости обусловлена причинами, связанными с хирургическим вмешательством:

-

операция на шее;

операция на шее; - удаление опухоли;

- операции на аорте;

- оперативное вмешательство при аневризме;

- хирургическое лечение легкого;

- диагностическая пункция.

При повреждении лимфатического канала жидкость изначально будет скапливаться в клетчатке средостения. После набора критической массы, она прорывает плевральный лепесток и изливается в полость. Уплотнение хилоторакса до перемещения его в плевру может занимать длительный промежуток времени – до нескольких лет.

Симптомы заболевания схожи с признаками указанных выше патологий и представляют собой компрессию органов дыхания, пережатие вен, отказ легкого. К этому добавляются признаки истощения, т. к. потеря лимфы – это потеря полезных для организма веществ: белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Лечение хилоторакса проводится путем пункции, дренажа или через перекрытие лимфатического канала хирургическим путем.

Бондаренко Татьяна

Эксперт проекта OPnevmonii.ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

Источник