Роль макрофагов при воспалении

Эффекты воспаления. Макрофаги и нейтрофилы при воспалении

Одним из первых результатов воспаления является «ограждение» области повреждения от остальных тканей. Тканевые пространства и лимфатические сосуды в воспаленной области блокируются сгустками фибрина, поэтому через небольшой промежуток времени жидкость с трудом протекает через интерстиций. Этот процесс отгораживания задерживает распространение бактерий или токсических продуктов.

Интенсивность воспалительного процесса обычно пропорциональна степени повреждения ткани. Например, когда стафилококки проникают в ткани, они выделяют смертельно опасные клеточные токсины. В результате воспаление развивается быстро, гораздо быстрее, чем сами стафилококки могут размножиться и распространиться. Следовательно, для локальной стафилококковой инфекции характерно быстрое отгораживание, предохраняющее от распространения ее по телу.

Стрептококки, напротив, не вызывают такого интенсивного локального разрушения тканей. Следовательно, процесс отгораживания развивается медленно, на протяжении многих часов, в течение которых стрептококки успевают размножиться и мигрировать. В результате стрептококки часто проявляют гораздо более выраженную тенденцию к распространению в организме и развитию смертельных состояний, чем стафилококки, несмотря на то, что стафилококки гораздо более губительны для тканей.

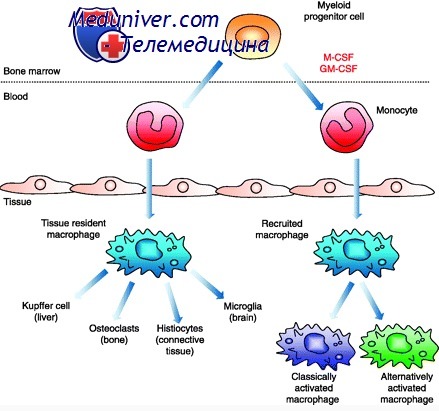

Тканевые макрофаги — первая «линия обороны» против инфекции. В течение нескольких минут после начала воспаления макрофаги, уже присутствующие в тканях, немедленно начинают свое фагоцитарное действие, будь то гистиоциты в подкожных тканях, альвеолярные макрофаги в легких, микроглия в мозге или др. При активации продуктами инфицирования и воспаления первым эффектом является быстрое увеличение каждого из макрофагов.

Затем многие из ранее неподвижных макрофагов отделяются от мест их прикрепления и становятся мобильными, формируя первую «линию обороны» против инфекции в течение примерно первого часа. Количество этих рано мобилизуемых макрофагов часто незначительно, но они спасают жизнь.

Вторжение нейтрофилов в воспаленную область является второй «линией обороны». В течение примерно первого часа после начала воспаления большое число нейтрофилов начинает внедряться в воспаленную область из крови. Этот процесс вызывается продуктами воспаленных тканей, которые инициируют следующие реакции: (1) изменяют внутреннюю поверхность эндотелия капилляров, способствуя прилипанию нейтрофилов к стенкам капилляров в воспаленной области.

Этот эффект, показанный на рисунке, называют маргинацией (или краевым стоянием лейкоцитов), (2) ведут к разрыхлению сцеплений между эндотелиальными клетками капилляров и небольших венул, обеспечивая появление достаточно больших отверстий для прохождения нейтрофилов путем диапедеза непосредственно из крови в тканевые пространства; (3) другие продукты воспаления вызывают хемотаксис нейтрофилов в направлении поврежденных тканей, как объяснялось ранее.

Таким образом, в течение нескольких часов после начала повреждения тканей область обильно заполняется нейтрофилами. Поскольку нейтрофилы крови — уже зрелые клетки, они готовы немедленно начать свои очистительные функции для уничтожения бактерий и удаления инородного материала.

— Также рекомендуем «Нейтрофилия. Защитные механизмы воспаления»

Оглавление темы «Клетки иммунитета. Виды иммунитета»:

1. Ретикулоэндотелиальная система. Макрофаги в лимфатических узлах

2. Альвеолярные макрофаги в легких. Клетки Купфера печени

3. Эффекты воспаления. Макрофаги и нейтрофилы при воспалении

4. Нейтрофилия. Защитные механизмы воспаления

5. Образование гноя. Эозинофилы и базофилы

6. Лейкопения. Лейкемии и его типы

7. Врожденный иммунитет. Приобретенный или адаптивный иммунитет

8. Типы приобретенного иммунитета. Лимфоциты в приобретенном иммунитете

9. Длительность жизни белых клеток крови. Нейтрофилы и макрофаги

10. Роль лимфоцитарных клонов. Происхождение клонов лимфоцитов

Источник

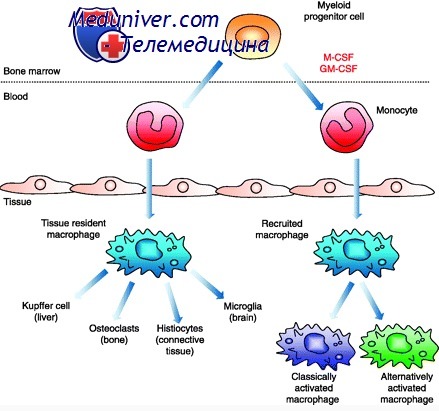

Основная роль в развитии и поддержании хронического воспаления принадлежит системе фагоцитирующих макрофагов (это понятие заменило широко применявшийся ранее, но по существу недостаточно обоснованный термин «ретикулоэндотелиальная система»). Основная клетка этой системы—макрофаг, развившийся из моноцита крови. Моноциты, происходящие из стволовой клетки костного мозга, поступают вначале в периферическую кровь, а из нее в ткани, где под влиянием различных местных стимулов превращаются в макрофаги.

Последние имеют чрезвычайно большое значение в осуществлении адаптивных реакций организма — иммунных, воспалительных и репаративных. Участию в подобных реакциях способствуют такие биологические свойства макрофагов, как способность мигрировать в очаги воспаления, возможность быстрого и стойкого увеличения продукции клеток костным мозгом, активный фагоцитоз чужеродного материала с быстрым расщеплением последнего, активация под действием чужеродных стимулов, секреция ряда биологически активных веществ, способность «обрабатывать» проникший в организм антиген с последующей индукцией иммунного процесса.

Принципиально важно также, что макрофаги являются долгоживущими клетками, способными длительно функционировать в воспаленных тканях. Существенно, что они способны пролиферировать в очагах воспаления; при этом возможна трансформация макрофагов в эпителиоидные и гигантские многоядерные клетки.

Не обладая иммунологической специфичностью (как Т- и В-лимфоциты), макрофаг действует в качестве неспецифической вспомогательной клетки, обладающей уникальной способностью не только захватывать антиген, но и обрабатывать его так, что последующее распознавание этого антигена лимфоцитами значительно облегчается. Этот этап особенно необходим для активации Т-лимфоцитов (для развития иммунных реакций замедленного типа и для продукции антител к тимусзависимым антигенам).

Кроме участия в иммунных реакциях за счет предварительной обработки антигена и его последующего «представления» лимфоцитам, макрофаги осуществляют защитные функции и более непосредственно, уничтожая некоторые микроорганизмы, грибы и клетки опухолей.

Таким образом, при ревматических заболеваниях в клеточных реакциях иммунного воспаления участвуют не только специфически иммунизированные лимфоциты, но и не имеющие иммунологической специфичности моноциты и макрофаги.

Эти клетки привлекаются моноцитарными хемотаксическими веществами, вырабатываемыми в очагах воспаления. К ним относятся С5а, частично денатурированные белки, калликреин, активатор плазминогена, основные белки из лизосом нейтрофилов Т-лимфоциты вырабатывают подобный фактор при контакте ее специфическим антигеном, В-лимфоциты — с иммунными комплексами.

Кроме того, лимфоциты продуцируют также факторы угнетающие миграцию макрофагов (т. е. фиксирующие их в очаге воспаления) и активирующие их функцию. В воспалительных очагах в отличие от нормальных условий наблюдаются митозы макрофагов и таким образом количество этих клеток нарастает также за счет местной пролиферации.

Значение макрофагов в поддержании воспалительного процесса определяется рассматриваемыми ниже противовоспалительными агентами, освобождаемыми из этих клеток.

1. Простагландины.

2. Лизосомные ферменты (в частности, при фагоцитозе комплексов антиген — антитело, причем клетка при их выделении не разрушается).

3. Нейтральные протеазы (активатор плазминогена, коллагеназа, эластаза). В норме их количество ничтожно, но при чужеродной стимуляции (при фагоцитозе) продукция данных ферментов индуцируется и они выделяются в значительных количествах. Продукция нейтральных протеаз угнетается ингибиторами белкового синтеза, в том числе глюкокортикостероидами. Выработка активатора плазминогена и коллагеназы стимулируется также факторами, секретируемыми активированными лимфоцитами.

4. Фосфолипаза Аз, освобождающая из более сложных комплексов арахидоновую кислоту — основной предшественник простагландинов. Активность этого фермента тормозится глюкокортикостероидами.

5. Фактор, стимулирующий освобождение из костей как минеральных солей, так и органической основы костного матрикса. Этот фактор реализует свое влияние на костную ткань за счет прямого воздействия, не требуя присутствия остеокластов.

6. Ряд компонентов комплемента, которые активно синтезируются и выделяются макрофагами: С3, С4, С2 и, по-видимому, также С1 и фактор В, необходимый для альтернативного пути активирования комплемента. Синтез этих компонентов повышается при активировании макрофагов и тормозится ингибиторами белкового синтеза.

7. Интерлейкин-1, который является типичным представителем цитокинов — биологически активных веществ полипептидной природы, вырабатываемых клетками (прежде всего клетками иммунной системы). В зависимости от источников продукции этих веществ (лимфоциты или моноциты) нередко применяются термины «лимфокины» и «монокины». Название «интерлейкин» с соответствующим номером используется для обозначения конкретных цитокинов — особенно тех, которые опосредуют клеточное взаимодействие. Пока не вполне ясно, представляет ли интерлейкин-1, являющийся наиболее важным монокином, одно вещество или семейство полипептидов, обладающих очень близкими свойствами.

К этим свойствам относятся следующие:

- стимуляция В-клеток, ускоряющих их трансформацию в плазматические клетки;

- стимуляция активности фибробластов и синовиоцитов с повышенной выработкой ими простагландинов и коллагеназы;

- пирогенное влияние, реализующееся в развитии лихорадки;

- активирование синтеза в печени острофазовых белков, в частности сывороточного предшественника амилоида (этот эффект, возможно, является опосредованным — благодаря стимуляции выработки интерлейкина-6).

Среди системных эффектов интерлейкина-1, помимо лихорадки, могут быть отмечены также нейтрофилез и протеолиз скелетных мышц.

8. Интерлейкин-6, который также активирует В-клетки, стимулирует гепатоциты к выработке острофазовых белков и обладает свойствами b-интерферона.

9. Колониестимулирующие факторы, способствующие образованию в костном мозге гранулоцитов и моноцитов.

10. Фактор некроза опухолей (ФНО), который не только действительно способен вызывать некроз опухолей, но и играет заметную роль в развитии воспаления. Этот полипептид, состоящий из 157 аминокислот, в раннюю фазу воспалительной реакции способствует прилипанию нейтрофилов к эндотелию и способствует тем самым их проникновению в очаг воспаления. Он служит также мощным сигналом к выработке токсичных кислородных радикалов и является стимулятором В-клеток, фибробластов и эндотелия (2 последних типа клеток при этом вырабатывают колониестимулирующие факторы).

Клинически важно, что ФНО, так же как интерлейкин-1 и интерферон, подавляют активность липопротеинлипазы, которая обеспечивает отложение жира в организме. Именно поэтому при воспалительных заболеваниях часто отмечается выраженное похудание, не соответствующее калорийному питанию и сохранившемуся аппетиту. Отсюда второе название ФНО — кахектин.

Активация макрофагов, проявляющаяся увеличением их размера, большим содержанием ферментов, нарастанием способстности к фагоцитозу и уничтожению микробов и опухолевых клеток, может быть и неспецифичной: за счет стимуляции иными (не относящимися к имеющемуся патологическому процессу) микроорганизмами, минеральным маслом, лимфокинами, продуцируемыми Т-лимфоцитами, в меньшей степени — В-лимфоцитами.

Макрофаги активно участвуют в резорбции кости и хряща. При электронномикроскопическом исследовании на границе паннуса и суставного хряща обнаружены макрофаги, тесно связанные с частичками переваренных коллагеновьгх волокон. То же явление отмечено и при контакте макрофагов с резорбируемой костью.

Таким образом, макрофаги играют важную роль в развитии воспалительного процесса, его поддержании и хронизации и уже априорно могут рассматриваться как одна из главных «мишеней» антиревматической терапии.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Функции и значение макрофагов

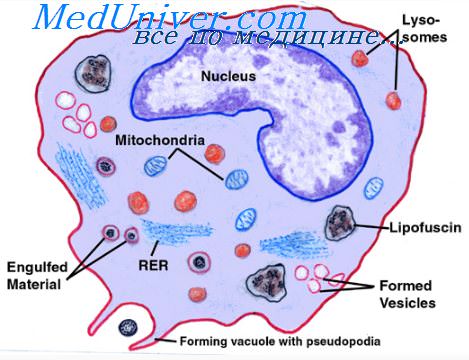

Активация макрофагов сопровождается усилением множества их функций. Важность поглощения и уничтожения таких внутриклеточных патогенных агентов, как Mycobacterium tuberculosis. Listeria, Leishmania, Toxoplasma, и некоторых грибов, очевидна, но макрофаги способны очищать кровь и от внеклеточных патогенных агентов, например Streptococcus pneumoniae.

Уничтожение поглощенных микроорганизмов зависит главным образом от продукции свободных радикалов (например, перекиси водорода) и оксида азота. Активированные макрофаги производят большее количество этих токсических метаболитов.

Противоопухолевая активность мононуклеарных фагоцитов изучена хуже. Она может быть и не связанной с процессом фагоцитоза. По-видимому, макрофаги уничтожают опухолевые клетки, секретируя лизосомные ферменты, оксид азота, метаболиты кислорода, цитолитические протеазы и ФНО-а. Протеолитические ферменты и цитотоксические факторы, присутствующие на мембране моноцитов, могут играть роль в отторжении опухолей.

Защитная функция моноцитов зависит от их способности проникать сквозь эндотелиальную стенку капилляров и мигрировать в очаги микробной инвазии в тканях. Хемотаксическими факторами для моноцитов служат фрагменты компонентов комплемента и хемокины, выделяемые нейтрофилами, лимфоцитами и другими клетками. Последующий фагоцитоз зависит от присутствия опсонинов (антител, комплемента, связывающих маннозу белков и белков сурфактанта), свойств поверхности микроорганизмов или опухолевых клеток и активности макрофагов.

Другие важные функции макрофагов включают уничтожение поврежденных и мертвых клеток, что способствует прекращению иммунных реакций и заживлению ран. Макрофагам, выстилающим синусоиды селезенки, принадлежит особая роль в поглощении изношенных эритроцитов. В очагах воспаления макрофаги распознают изменения фосфатидилсерина на мембране лимфоцитов и нейтрофилов, подвергающихся апоптозу, в результате чего такие клетки уничтожаются раньше, чем выделят свое токсическое содержимое в ткань.

Макрофаги — филогенетически древние клетки и в онтогенезе обнаруживаются уже на ранних стадиях развития плода, когда их функция сводится к уничтожению одних тканей по мере их замене другими. Эти клетки удаляют из организма и неорганические частицы, такие как элементы сигаретного дыма или попадающую в легочные альвеолы пыль.

Макрофаги — необходимые участники процесса индукции и реализации гуморальных и клеточных иммунных реакций. Поглощая чужеродный материал, они разрушают его и представляют на своей поверхности отдельные антигены в.виде пептидов или полисахаридов, связанных с молекулами МНС класса II. Антигенпредставляющей функцией обладают также В-лимфоциты и особенно дендритные клетки, играющие вспомогательную роль в развитии специфического иммунного ответа.

В активированных макрофагах усиливается экспрессия молекул МНС класса II и представление антигенов становится более эффективным.

Повышенная киллерная активность активированных макрофагов отчасти связана, по-видимому, с ускорением синтеза и выделения различных гидролитических ферментов и бактерицидных веществ. Известно примерно 100 различных веществ, секретируемых макрофагами. Столь высокая секреторная активность сближает эти клетки с гепатоцитами. Учитывая воздействие некоторых секретируемых веществ на другие клетки, огромное количество макрофагов и их повсеместное присутствие в тканях, систему мононуклеарных фагоцитов можно считать важнейшим эндокринным органом.

В этом можно убедиться на примере ИЛ-1. Любое воспаление или повреждение тканей стимулирует выделение ИЛ-1, главным образом, моноцитами и макрофагами. Этот интерлейкин, в свою очередь, влияет на температуру тела, сон и секрецию ИЛ-6, который вызывает продукцию белков острой фазы воспаления.

— Также рекомендуем «Нарушения функции моноцитов и макрофагов иммунитета»

Оглавление темы «Клетки иммунной системы»:

- Механизмы созревания нейтрофилов. Дифференцировка нейтрофилов

- Значение нейтрофилов. Механизмы фагоцитоза

- Мононуклеары: моноциты и макрофаги

- Активация макрофагов. Механизмы

- Функции и значение макрофагов

- Нарушения функции моноцитов и макрофагов иммунитета

- Функции и значение эозинофилов

- Причины эозинофилии. Гиперэозинофильный синдром

- Нарушения функции фагоцитов. Генетические причины недостаточности адгезии лейкоцитов

- Клиника и лечение недостаточности адгезии лейкоцитов — НАЛ

Источник