Признаки воспаления поднижнечелюстного лимфоузла

В челюстных лимфатических узлах происходит обработка лимфы, циркулирующей в клетках и капиллярах ротовой полости и области головы. Подчелюстной лимфаденит относится к полиэтиологическим заболеваниям: причиной его развития могут стать как хронические болезни, так и инфекции в острой стадии. Болезнь требует обязательного лечения у специалиста, самостоятельно вылечить лимфаденит невозможно.

Что такое подчелюстной лимфаденит, стадии развития

Подчелюстным лимфаденитом называется воспаление шейных и подчелюстных лимфоузлов, которое бывает острым и хроническим. Часто заболевание вторично, то есть возникает не самостоятельно, а как симптом первичной инфекции.

Острая стадия

При острой форме болезни может воспалиться один лимфоузел либо несколько. В зависимости от того, какой экссудат содержится в воспаленном узле – гной или серозная жидкость – лимфаденит подразделяют на гнойный и негнойный. Лечится острая форма болезни путем удаления гноя из лимфоузла и устранения первопричины воспаления.

При наличии внутри лимфоузла гноя существует опасность его прорыва и заражения окружающих тканей.

Хроническая стадия

Переход заболевания в хроническую фазу является следствием отсутствия адекватного лечения. Узел больше не увеличивается в размерах и затвердевает. Болевой синдром усиливается, и возникает сильная интоксикация организма. Кожа вокруг узла становится багровой.

По сравнению с острой фазой болезни, при хроническом лимфадените отчетливо заметно увеличение площади воспаленных тканей вокруг лимфоузла. Опасность этой формы протекания патологии состоит в том, что может потребоваться удаление лимфатического узла.

Причины возникновения подчелюстного лимфаденита

Воспаление шейных и челюстных лимфоузлов связано преимущественно с болезнями ротовой полости и органов дыхания. Основными причинами подчелюстного лимфаденита являются:

- Перенесенная респираторная инфекция в острой форме вирусного или бактериального происхождения без характерной локализации.

- Стоматологические заболевания. Особенно часто причиной воспалительного процесса в поднижнечелюстных лимфоузлах становится запущенный кариес или одно из его осложнений: пульпит, периодонтит, гингивит, пародонтит, пародонтоз.

- Наличие в анамнезе заболеваний горла: тонзиллита, хронической ангины, фарингита, аденоидита.

- Острый отит.

- Хроническое либо острое воспаление носовых пазух: фронтит, гайморит, синусит.

- Механическое повреждение подчелюстного лимфатического узла, вызванное травмой.

- Наличие в организме очагов хронического воспаления, характерных для ревматоидного артрита, ЗППП, ВИЧ.

- Инфицирование организма палочкой Коха. Наличие микроорганизма необязательно влечет развитие туберкулезного процесса, поэтому пациент может и не знать о заражении. Но даже в подавленном состоянии палочка Коха может поражать лимфоузлы.

Симптомы, фото и диагностика подчелюстного лимфаденита

Отличить подчелюстной лимфаденит от обычного увеличения лимфоузлов, возникающего при пониженном иммунитете, можно по наличию болезненных ощущений и уплотнения. Если при прикосновении к узлу не возникает боль, и не прощупывается уплотнение, его увеличение может быть спровоцировано пониженным иммунитетом. Уплотнение лимфоузла может сигнализировать о развитии онкологии, поэтому при его обнаружении необходимо срочно обследоваться у врача.

Для подчелюстного лимфаденита характерно увеличение лимфатических узлов, но оно не является главным симптомом. Чтобы у врача возникло подозрение на лимфаденит, должен проявиться как минимум один из перечисленных признаков:

- Болевой синдром. На ранних этапах развития болезни отмечаются ноющие тянущие боли высокой интенсивности в нижней части головы – под нижней челюстью. Сильная боль ощущается при легком нажатии на лимфоузел, в процессе жевания, при зевании, повороте головы. По мере прогрессирования заболевания усиливается боль при пальпации, а затем и в состоянии покоя. Самостоятельно купировать болевой синдром пациентам не удается.

- Значительное увеличение лимфоузла и сильный отек, который затрудняет глотание и провоцирует возникновение ощущения распирания в подъязычной области. При глотании возникает ощущение, что кусок пищи слишком велик. Затрудняется речь.

- Затрудненное дыхание. Возникает постепенно, сопровождается синюшностью носогубного треугольника и бледностью кожных покровов лица.

- Визуально заметная припухлость под щекой. Размер уплотнения зависит от тяжести протекающего патологического процесса, количества серозной жидкости и гноя.

- Повышение температуры тела до 39–40 °C, которое может сопровождаться сильной головной болью и потливостью. Такая температура плохо сбивается обычными жаропонижающими средствами.

- Покраснение кожных покровов над узлом и вокруг него. Если в узле скопился гной, кожа вокруг него приобретет выраженный багровый оттенок. Обнаружить скопление гноя можно при пальпации, гной прощупывается даже через фактуру кожи и узла.

При наличии признаков воспаления поднижнечелюстного лимфоузла необходимо обратиться за помощью к врачу. Лечением лимфаденита занимаются терапевты, отоларингологи и хирурги.

Фото: хроническое воспаление лимфатического узла

Фото: острое воспаление лимфатического узла

Кроме визуального осмотра и прощупывания узла, врачи используют еще несколько методов клинической диагностики:

- Общий анализ крови. При развитии подчелюстного лимфаденита отмечается значительное повышение уровня лейкоцитов в крови.

- Ультразвуковое исследование. Позволяет выявить наличие гноя и серозной жидкости внутри лимфоузла.

- Бактериологический анализ жидкости из лимфоузла. Позволяет определить тип бактерии, вызвавшей воспаление, и подобрать наиболее эффективные антибиотики.

- Проведение полной дифференциальной (исключающей иные болезни) диагностики. Необходимо в связи со схожестью симптомов подчелюстного лимфаденита с другими заболеваниями: воспалением слюнных желез, аденоидитом.

Для назначения корректного лечения необходимо выявить форму заболевания и определить тяжесть патологического процесса.

Как лечить подчелюстной лимфаденит

Полностью вылечить воспаление поднижнечелюстных лимфоузлов можно только при комплексном подходе. Схему лечения подчелюстного лимфаденита у ребенка или взрослого врач определяет, изучив все симптомы и анамнез больного.

Первый этап лечения осуществляется стоматологами и хирургами и может включать медикаментозные и хирургические методы терапии. На этом этапе должны быть решены две главные задачи – санация очага инфекции и купирование болевого синдрома. Основными группами назначаемых препаратов являются:

- Антибиотики. В подавляющем большинстве случаев заболевание имеет бактериальную природу, поэтому лечение подчелюстного лимфаденита требует приема антибиотиков. Обычно используются антибиотики пенициллинового ряда, так как характерными возбудителями заболевания являются стрептококки или стафилококки. Чтобы подобрать наиболее эффективный препарат, врач может назначить пациенту взятие пункции, позволяющей определить стойкость бактерий к тому или иному лекарству. Обычно назначается Ампициллин, Ампиокс, Оксациллин, Бициллин, Амоксициллин или Тикарциллин.

- Противовоспалительные средства. Используются для снятия воспаления. Лекарство должен подбирать лечащий врач с учетом течения заболевания и анамнеза.

- Анальгетики. Необходимы исключительно для того, чтобы устранить острый болевой синдром. Анальгетики являются сопутствующим медикаментом, основное лекарство при подчелюстном лимфадените у взрослых – антибиотики.

Параллельно с медикаментозной терапией врач выполняет санирование очагов инфицирования. Если причиной болезни стало воспаление слизистой оболочки ротовой полости, то лечить его будет хирург-стоматолог.

Чтобы быстро снять воспаление и ускорить процесс выздоровления при гнойной форме лимфаденита, узел вскрывается хирургическим путем, после чего из него удаляется скопившийся гной.

Когда будет устранен первоисточник воспаления, и минует острый период болезни, врач назначит пациенту физиопроцедуры. Особенно эффективен электрофорез. На этом этапе лечения можно использовать народные средства для скорейшего восстановления.

Подчелюстной лимфаденит у детей

У детей подчелюстной лимфаденит возникает реже, чем у взрослых. У малышей до трех лет заболевание и вовсе не может развиться, что обусловлено особенностями формирования лимфатической системы.

Фото: подчелюстной лимфаденит у ребенка

Если ребенка беспокоит боль в шейной или челюстной области, родителям следует аккуратно прощупать его узлы. Здоровые лимфоузлы довольно мягкие и подвижные, а сама процедура абсолютно безболезненна. При появлении болезненных ощущений или обнаружении уплотнения следует срочно обратиться к педиатру.

Основной причиной воспаления детских лимфоузлов являются заболевания зубов, десен и инфекция в носоглотке. Схему лечения подчелюстного лимфаденита у ребенка врач определяет индивидуально с учетом возраста пациента и допустимости приема медикаментов.

Профилактика подчелюстного лимфаденита

Профилактика подчелюстного лимфаденита заключается в проведении мероприятий, предупреждающих развитие заболеваний, которые могут стать причиной возникновения воспалительного процесса в лимфоузлах:

- В периоды эпидемии ОРЗ следует избегать мест массового скопления людей и выполнять все меры профилактики респираторных заболеваний.

- Нужно своевременно проходить обследование у стоматолога и выполнять все необходимые лечебные мероприятия.

- Надо правильно и до конца лечить заболевания носоглотки, не допускать перехода острых форм ЛОР-патологий в хронические.

Источник

Лимфаденит подчелюстной области в стадии обострения.

Воспаление лимфоузлов подчелюстных участков тела в стоматологии принято называть лимфаденитом. В большинстве случаев это поражение лимфатической системы является вторичным заболеванием, которое развивается вследствие прогрессирования инфекционного процесса в твердых и мягких тканях полости рта.

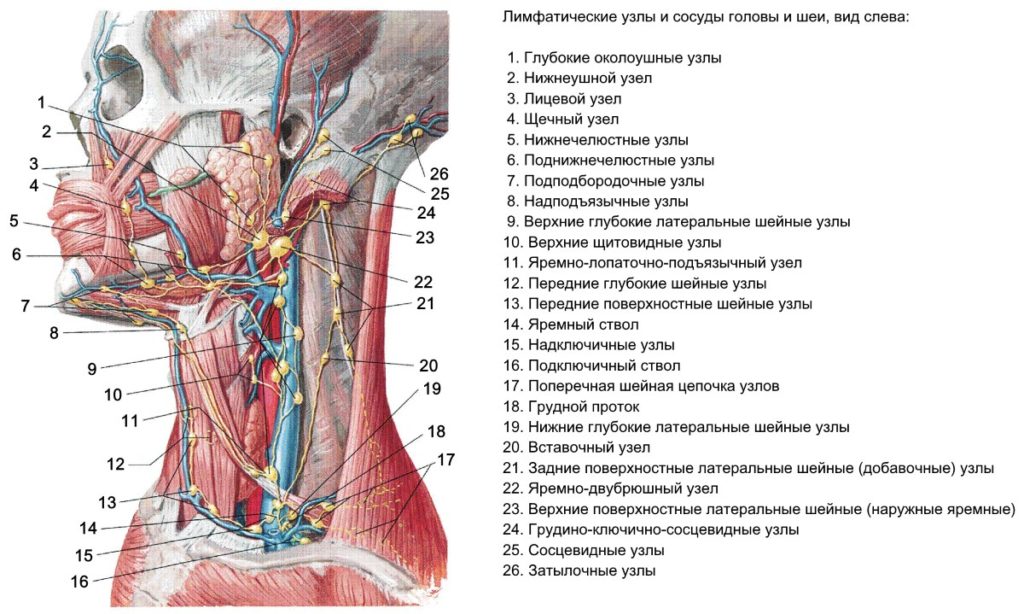

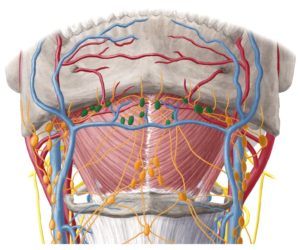

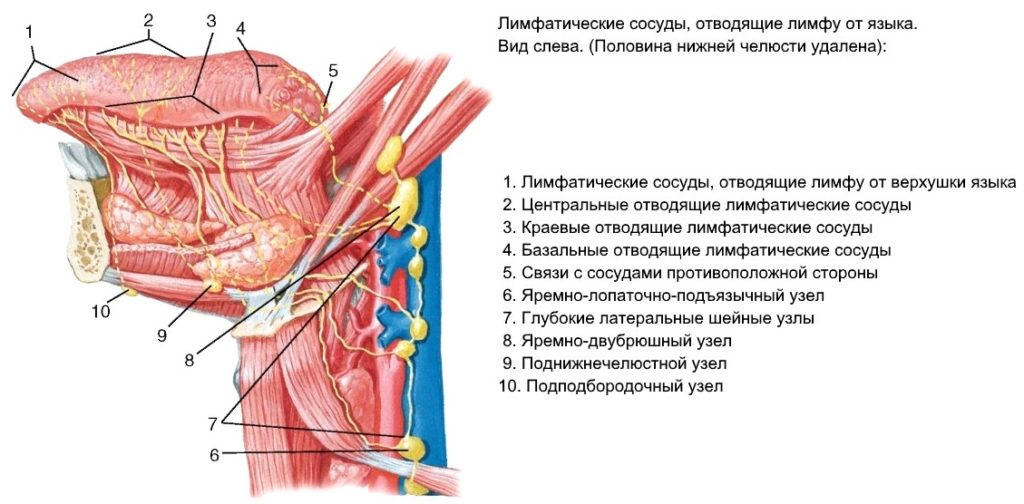

Лимфатическая система человеческого организма построена таким образом, что из каждого участка челюстно-лицевой области отходит большое количество лимфососудов, по котором лимфа циркулирует в направлении региональных лимфатических узлов. От чего воспаляются лимфоузлы подчелюстные или любые другие?

Лимфаденит – это, по сути, защитная реакция иммунной системы на проникновение бактериальной или вирусной инфекции, которые обезвреживаются в региональных лимфатических узлах. Лимфатический аппарат человека представлен 500-1000 лимфоузлами, которые сгруппированы по ходу соответствующих сосудов. В совокупности эти ткани составляют около 1% массы тела.

Многочисленные научные исследования установили, что физиологически здоровая слизистая оболочка ротовой полости пронизана тонкими и разветвлёнными лимфатическими сосудами. А после возникновения воспалительного поражения зубов или десен просвет лимфососудов резко увеличивается в связи с появлением в них воспалительного инфильтрата. В дальнейшем бактериальная инфекция уничтожается лимфоцитами.

Часто специалисты наблюдают воспаление подчелюстных лимфоузлов при ангине. Это является одним из признаков острого тонзиллита.

Топографические особенности челюстных лимфоузлов

Отток лимфы от жевательной группы зубов, носа, нижней и верхней губы происходит в две группы лимфатических узлов:

- Нижнечелюстные, которые относятся к категории непостоянных. По статистике эти элементы удается обнаружить примерно в 27% обследуемых пациентов. Нижнечелюстные узлы, как правило, располагаются в передней части лицевой артерии.

- Поднижнечелюстные лимфоузлы. Они локализуются в области нижнечелюстной слюнной железы.

- Подбородочные узлы. К ним поступает лимфа из подъязычного участка, кончика языка, подбородка и нижней губы.

Этиология лимфаденита

Причины воспаления подчелюстных лимфоузлов заключаются в их функции. Эти органы являются своеобразным биологическим фильтром, на котором задерживаются болезнетворные бактерии, вирусы, токсины и продукты распада.

Задача региональных лимфатических узлов заключается в обезвреживании патологических микроорганизмов, поступающих из пораженных органов и систем.

Таким образом, существуют две основные причины воспаления подчелюстного лимфоузла:

- высокая концентрация микроорганизмов;

- значительная вирулентность бактерий (способность вызывать воспаление).

В 92% случаев воспаление подчелюстных лимфоузлов, причины которого имеют бактериальное происхождение, вызвано золотистым стафилококком. И только у 8% пациентов заболевание спровоцировано смешанной флорой.

Классификация лимфаденита

В зависимости от локализации первичного очага патологии стоматологи разделяют следующие виды воспалительного поражения лимфатических узлов:

- одонтогенные, причина заболевания заключается в прогрессировании кариеса зубов и его осложнений;

- тонзиллогенные в виде последствий острой или хронической ангины;

- риногенные, которые включают распространение инфекции из носовых ходов и гайморовой пазухи;

- отогенные – осложнения воспалительного процесса ушных тканей;

- стоматогенные и дерматогенные – непосредственной причиной лимфаденита выступает воспаление слизистой оболочки ротовой полости и кожных покровов лица.

Самые частые воспаления подчелюстных лимфоузлов наблюдаются при тонзиллитах и гнойных поражениях мягких тканей полости рта.

По характеру клинического протекания болезни специалисты выделяют следующие виды лимфаденитов:

- острое поражение, которое постепенно проходит серозную и гнойную фазу;

- хроническое воспаление подчелюстных лимфоузлов;

- обострение хронической формы заболевания.

Признаки лимфаденита

Проявления воспалительного поражения региональных лимфатических узлов зависят от стадии и формы лимфаденита.

Клиническая картина серозного лимфаденита

У пациента наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37,2-37,9°С. Ухудшается общее самочувствие. Во время осмотра врач определяет отек пораженного участка тела.

При ощупывании узел малоболезненный, имеет плотную консистенцию и гладкую поверхность. В ротовой полости таких больных часто диагностируют большое количество кариозных, пульпитных и периодонтитных зубов.

Характеристики гнойного лимфаденита

Гнойное воспаление подчелюстных лимфоузлов, симптомы которого имеют тенденцию к нарастанию, проявляется такой клинической картиной:

- гипертермия, температура тела достигает 38-38,5°С;

- недомогание, озноб, снижение аппетита и нарушение сна;

- значительный отек пораженной области, который может распространяться на близлежащие мягкие ткани лица;

- покраснение и уплотнение кожных покровов;

- резкая болезненность лимфатического узла;

Симптомы хронической фазы лимфаденита

В таких случаях у больного наблюдается субфебрильная температура тела и невыраженное обострение воспалительного процесса. Заболевание, преимущественно, протекает бессимптомно.

Только некоторые пациенты жалуются на чувство хронической усталости, снижение работоспособности и периодические головные боли.

Отек подчелюстного участка при остром лимфадените.

Диагностика заболевания

Многие пациенты спрашивают «Что делать, если воспалился подчелюстной лимфоузел?». В таких ситуациях врач рекомендуют больному незамедлительно обратиться в стоматологическую клинику для проведения диагностики и лечения.

Установление диагноза осуществляется по такой схеме:

- сбор анамнеза болезни, при котором стоматолог выясняет жалобы человека и время возникновения отека мягких тканей;

- визуальный и инструментальный осмотр ротовой полости, уделяя особенное внимание наличию хронических очагов инфекции в виде тонзиллита, кариеса, пульпита, периодонтита и гингивита;

- пальпация или ощупывание региональных лимфатических узлов;

- рентгенологическое исследование зубных рядов и корней, что позволяет определить одонтогенное происхождение лимфаденита.

Если воспалился подчелюстной лимфоузел, что делать для подтверждения диагноза? Окончательная диагностика лимфаденита требует проведения пункции воспалительного узла.

Стоматологическая инструкция к выполнению биопсии предвидит следующую последовательность стоматологических манипуляций:

- прокол лимфоузла стерильной иглой;

- забор биологического материала с помощью шприца;

- цитологическое исследование биоптата, которое осуществляется в гистологической лаборатории.

пункция подчелюстного лимфоузла

Методы лечения

Поскольку лимфаденит – это вторичное воспаление лимфоузла подчелюстного, лечение начинается с устранения первичной причины болезни. Если заболевание имеет одонтогенное происхождение, то стоматолог ликвидирует все кариозные очаги и параллельно воздействует на пораженный лимфатический узел.

Терапия лимфаденита проводится следующими методами:

- Консервативный способ. Начальное воспаление подчелюстных лимфоузлов, лечение которого осуществлялось медикаментозным способом, позволяет избежать хирургического вмешательства. Для этого пациенту назначают инъекции антибиотиков широкого спектра действия, прием общеукрепляющих и иммуностимулирующих препаратов. В некоторых случаях специалисты прибегают к блокадам в виде обкалывания пораженного участка новокаином.

- Физиотерапия, которая показана на серозной стадии и при хроническом воспалении. Лечение воспаления подчелюстных лимфоузлов посредством УВЧ, СВЧ, электрофореза протеолитическими ферментами, димексидовыми компрессами и лазером существенно ускоряет выздоровление больного.

- Хирургическая операция. При значительном нарастании отека мягких тканей и безрезультативности консервативной терапии стоматологи проводят радикальное вмешательство. Как лечить воспаление подчелюстного лимфоузла в стадии абседирования? Хирургическая операция при этом выполняется под местной анестезией и заключается в полном удалении расплавленного узла, не повреждая при этом его капсулу. Цена процедуры зависит от сложности клинического случая, уровня стоматологической клиники и квалификации хирурга-стоматолога.

Тактика лечения в конкретном случае определяется лечащим врачом. Следует строго придерживаться его рекомендаций.

Источник

Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, целый день сидя на работе, затем едут в транспорте. Лимфа за короткие промежутки ходьбы не успевает достичь подчелюстные лимфоузлы и поднижнечелюстные лимфатические узлы и оставить в них для очистки принесённый «багаж». Она начинает свой путь очищения организма от стоп ног, движется вверх, подталкиваемая мышцами. При остановке человека, не имея двигателя, останавливается. Назад её не пропускают клапаны желёз, находящиеся на её пути. Весь собранный мусор, вредоносные образования из крови, тканей, сосудов застаиваются в этих железах. Только во время длительного пути сможет произойти очистка лимфы. Когда не происходит движение (если долго сидеть на работе, у компьютера, телевизора) лимфа находится в застойном состоянии, токсины не выводятся.

Назначение

Лимфоузлы распределяются по всему телу. Находясь около важных органов, защищают эти органы. Лимфоузлы под челюстью очищают лимфу, поступающую к ротовой полости и частично к голове. Инфекция уничтожается с помощью лимфоцитов и макрофагов, которые вырабатываются в узлах. Если инфекция носит серьёзный характер, подчелюстной лимфоузел в борьбе с ней увеличивается. Если инфекция побеждена, железа принимает свой нормальный размер. В противном случае железа разбухает, она заразилась.

Бывают случаи, когда увеличение размера узла сопряжёно с разрастанием тканей для увеличения производства лимфоцитов – воинов, уничтожающих инфекцию. Такое явление называют реактивным лимфаденитом. Поднижнечелюстные лимфоузлы защищают ткани ближайших областей. Проблемы этих областей сразу отражаются на размерах узлов.

Узлы нижней челюсти при опухании имеют одно из следующих несколько состояний: острое, хроническое, онкологическое:

- Острое: реактивный лимфаденит.

- Хроническое: хроническое воспаление органов или тканей приводит к хроническому лимфадениту подчелюстных желёз.

- Онкологическое: когда в лимфоузел поступает слишком много патологических клеток из носа или рта, лимфоциты не справляются, узел сам заболевает онкологией.

При первых признаках заболевания путём пальпации нельзя определить, возник ли лимфаденит или нет. При развитии болезни, когда подчелюстной лимфоузел достаточно увеличился, прощупывается плотное образование. Следствием может быть поднижнечелюстная лимфаденопатия, или при более острых симптомах, лимфаденит. Лимфаденит может возникнуть в одной или двух зонах. Но может захватить несколько смежных зон.

На подчелюстных лимфатических узлах отражается состояние иммуной системы, так как они являются её частью. Если она ослаблена при воспалительных процессах в носовой или ротовой области, то лимфоузлы атрофируются, уменьшаясь в размерах.

Функционирующая паренхима (совокупность клеточных элементов органа) лимфоидных органов, в том числе лимфатических узлов, называется лимфоидной тканью. Это общий термин для структур, в которых образуются лимфоциты. Она является важной составляющей лимфатических узлов, составляет 1% от веса человека. Лимфоидная ткань участвует в защите организма. Её очаги появляется при воспалительных процессах. Она чувствительна к внешним воздействиям.

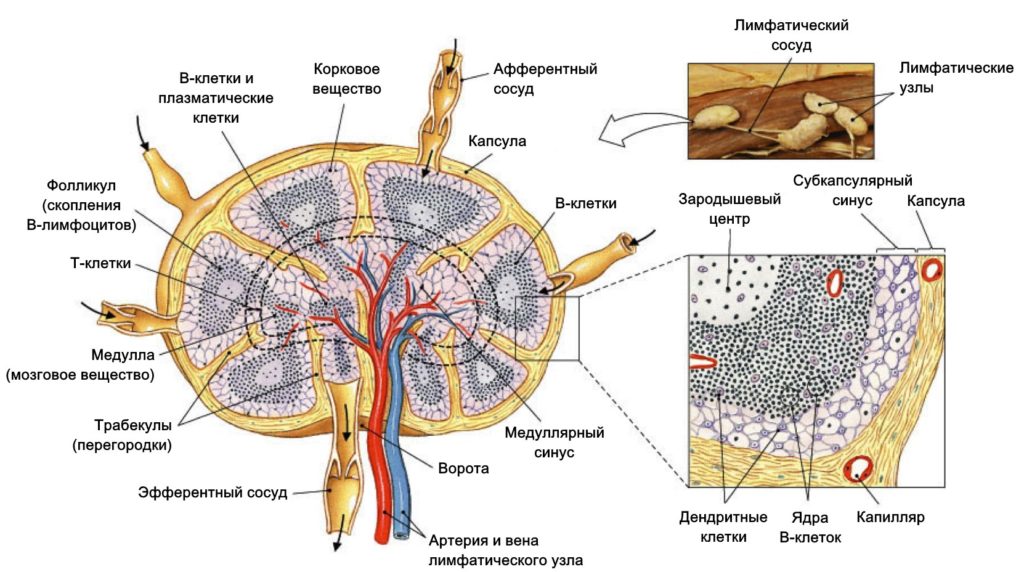

Строение

Особенности челюстного лимфоузла:

- Узлы имеют разные размеры. Нормой традиционно считаются, если узел не превышает 1 мм.

- Имеет форму боба, получившуюся из скопления лимфатической ткани.

В остальном строение такое, как у всех лимфатических узлов:

- Приносящие лимфатические сосуды.

- Ворота для выносящих сосудов.

- Капсула.

- Подкапсульный синус.

- Мозговое вещество.

- Мозговой синус.

- Лимфатические фолликулы с центрами размножения.

- Паракортикальная зона ( набор хромосом).

- Корковое вещество.

Лимфа, протекая по синусам, оставляет мусор, инфекцию и бактерии в узлах. Железы с помощью лимфоцитов всё это уничтожают, если хватает сил, но, возможно, сами заражаются. Тогда приходится их лечить.

Расположение

На схемах видно место размещения подчелюстных лимфатических узлов. Также видны поднижнечелюстные лимфоузлы.

Под нижней челюстью в треугольной зоне находятся 6 – 8 узлов. Расположение лимфоузлов: впереди слюнной железы, сзади и спереди лицевой зоны. Вязкая живая вода (лимфа) по сосудам течёт к узлам от различных частей лица:

- Зубов, неба, дёсен, языка

- Слюнных желёз.

- Поднижнечелюстных лимфатических желёз.

- Щёк, подбородка, носа, губ.

- Шеи.

Причины

Чаще всего подчелюстной лимфоузел воспаляется вследствие наличия инфекции в ротовой, носовой и ушной полостях.

Это может быть:

- Ангина.

- Кариес.

- Пульпит.

- Воспаление челюсти при простуде.

- Воспаление носовой полости, насморк.

- Воспаление уха.

- Заболевание верхних дыхательных путей.

- Травма самого узла, может вызвать его воспаление.

Причиной воспаления может послужить инфекция болезней организма таких, как тонзиллит, краснуха, корь и других. Инфекция может передаваться при тесном контакте людей, один из которых инфекцирован.

У детей иногда бывает болезнь под названием «Болезнь кошачьей царапины». Дело в том, что у животных (кошек, собак и других видов) под когтями бывают бактерии. Если ребёнок получил царапину от их когтей, то по лимфе инфекция поступит в лимфатическую подчелюстную железу, которая воспалится.

Симптомы

Если причинами воспаления подчелюстных желёз оказались вирусные заболевания таких, как ОРВИ, грипп, ОРЗ, то будут следующие признаки:

- Слабость.

- Ломота в теле.

- Повышенная температура.

- Насморк, возможно гнойный.

- Головная боль.

Если причины воспаления другие, то на ранней стадии можно не придать значение некоторым не очевидным симптомам:

- Что-то мешает глотать.

- Иногда резкие кратковременные приступы боли в ухе.

- Небольшая опухоль в нижней челюсти.

Однако через несколько дней картина меняется:

- Припухлость превращается в ощутимую опухоль, при пальпации возникает резкая боль. Возможно опухание нижней челюсти.

- Появляется краснота, которая со временем приобретает более густой окрас.

Опасен хронический лимфаденит тем, что его трудно распознать на начальной стадии, симптомы слабо выражены.

Лечение

Воспалились подчелюстные железы, челюсть припухла, в горле тоже болезненная припухлость. В этом случае требуется полоскание горла и ротовой полости:

- Солевым раствором.

- Раствором Бурова.

Кроме того, при необходимости принимают антибиотики. Выбирают с учётом личной переносимости, возможности аллергии, возрастом. Используют мази такие, как мазь Вишневского, Троксевазин и другие.

Гнойный лимфоузел подвергают мини операции, производя тонкий разрез. Затем выкачивают гной одним из известных способов. Воспалились несколько лимфатических узлов:

- Разрез делают под нижней челюстью.

- Дренажной трубкой выкачивают гной.

- Назначают инъекции антибиотиками.

Заключение

Для здоровья человека, в том числе лимфоузлов, в частности подчелюстных, нужен хороший иммунитет. Поднять иммунитет можно настойками и отварами лекарственных трав таких, как эхинацея, ромашка, тысячелистник и другими.

Употребление в пищу фруктов, особенно цитрусовых, белокочанной капусты и других овощей, ягод (клубники, черники) способствует укреплению иммунитета.

Источник