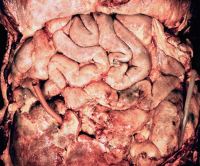

Послеоперационное воспаление брюшной полости

Послеоперационный перитонит — воспаление серозной оболочки брюшной полости, возникшее после абдоминального вмешательства. Проявляется болью в животе, функциональной кишечной непроходимостью, напряжением брюшных мышц, фебрильной температурой, падением АД, выраженной интоксикацией. Диагностируется с помощью общего и биохимического анализа крови, бактериологического посева, УЗИ, рентгенографии брюшной полости, видеолапароскопии. Для лечения проводят релапаротомию с последующим послеоперационным лаважом брюшной полости, назначением антибактериальной, инфузионной, иммунокоррекционной, анальгезирующей, детоксикационной терапии.

Общие сведения

Развитие послеоперационного перитонита — угрожающее жизни хирургическое осложнение абдоминальных, в том числе гинекологических вмешательств. Заболевание составляет до 20% всех случаев воспаления брюшины и выявляется более чем у половины пациентов с осложненным течением постоперационного периода. Систематизация форм патологии в целом соответствует клинической классификации перитонита. В большинстве случаев воспаление протекает остро, реже встречаются молниеносные и вялотекущие варианты. Особенностью хирургического перитонита является поздняя диагностика, повышающая риск летального исхода. По наблюдениям специалистов в сфере гастроэнтерологии и общей хирургии, до 50-86% смертей после брюшнополостных операций связаны с перитонеальным воспалением.

Послеоперационный перитонит

Причины послеоперационного перитонита

Воспаление брюшины после хирургического вмешательства обусловлено попаданием микроорганизмов в брюшную полость. Обычно из воспалительного перитонеального выпота высеивают полимикробные ассоциации, включающие кишечную палочку, энтерококков, стрептококков, стафилококков, синегнойную палочку, протея, анаэробных неклостридиальных бактерий. У 50-80% больных подтверждается ятрогенная природа перитонита, развивающегося вследствие тактических и технических врачебных ошибок. Предрасполагающим фактором становится ослабленное состояние пациента после вмешательства. Основными причинами послеоперационного перитонеального воспаления считаются:

- Ошибочная или несвоевременная постановка диагноза. Задержка и ошибки на этапе диагностического поиска способствуют распространению патологического процесса, неправильному выбору врачебной тактики, выполнению операции в большем объеме. При этом зачастую снижается функциональный резерв как пораженного органа, так и органов детоксикации — почек, печени, иммунной системы.

- Недооценка тяжести состояния больного. При неверной оценке процессов, происходящих в организме пациента, степени патоморфологических и патофизиологических сдвигов предоперационная подготовка часто является недостаточной. В результате у прооперированного больного снижается иммунная реактивность, возникают метаболические расстройства, полиорганная недостаточность.

- Интраоперационные ошибки. Недостаточное владение оперативной техникой, неправильная оценка состояния и жизнеспособности оперируемого органа повышают риск расхождения наложенных швов, созданных билиодигестивных, гастроинтестинальных, энтероанастомозов. Попадание желудочного, кишечного содержимого, желчи на брюшину обычно завершается развитием перитонита.

- Тяжелые формы абдоминальной патологии. Вероятность послеоперационного воспаления повышается при загрязнении брюшины биологическими жидкостями и содержимым полых органов: перфорации желудочных и кишечных язв, прорыве эмпиемы желчного пузыря, разрыве аппендикса, внутренних кровотечениях и др. Предпосылками к перитониту являются эвентрация, тромбоз мезентериальных сосудов.

- Послеоперационное нарушение моторики. Паралитическая кишечная непроходимость различной выраженности наблюдается почти у всех пациентов, перенесших абдоминальное хирургическое вмешательство. Замедление или прекращение пассажа кишечного содержимого сопровождается активацией процессов гниения, брожения, накоплением недоокисленных токсичных продуктов.

Патогенез

Механизм развития послеоперационного перитонита основан на возникновении острой воспалительной реакции с тяжелым эндотоксикозом в ответ на загрязнение брюшины инфекционными агентами во время или после вмешательства. Пусковым моментом заболевания является микробный фактор – выделение бактериальных эндо- и экзотоксинов, накопление в экссудате распадающихся микробных тел стимулирует нарушения микроциркуляции в брюшине, экссудацию жидких и клеточных компонентов крови, продукцию медиаторов воспаления. Ситуация усугубляется распадом клеток и волокон серозной оболочки, способствующим выделению гистамина и серотонина.

Токсины и биологически активные вещества, резорбированные в сосудистое русло, распространяются по всему организму. Тяжелая интоксикация провоцирует полиорганную дисфункцию и начало дегенеративных процессов в печени, почках, ЦНС, миокарде. Дополнительным патогенетическим звеном эндотоксикоза становится функциональная кишечная непроходимость с нарушением пристеночного пищеварения и накоплением в кишечнике микробной флоры. В результате бактериальные и тканевые токсины, недоокисленные продукты гидролиза белков поступают в системный кровоток или проникают через стенку кишечника в перитонеальный экссудат, повышая его токсичность.

Некомпенсируемая активация калликреин-кининовой системы, вызванная разрушением лейкоцитов и аутолизом тканей, приводит к изменениям реологии крови, значительному снижению тонуса сосудистой стенки с резким падением АД, микроциркуляторными нарушениями, развитием эндотоксического шока. Нарастающая гипоксия сопровождается образованием высокотоксичных среднемолекулярных олигопептидов, которые обладают гемолитическим эффектом, угнетают эритропоэз, клеточный иммунитет, фагоцитоз, нарушают метаболизм нервных клеток, влияют на тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование, усугубляя полиорганную недостаточность и токсическую нефропатию.

Симптомы послеоперационного перитонита

Клиническая картина молниеносной формы заболевания характеризуется преобладанием признаков общей интоксикации и септического шока при незначительных местных проявлениях. В послеоперационном периоде у больного наблюдается резкое снижение АД вплоть до коллапса, нитевидный пульс, нарушения сознания (возбуждение, которое сменяется безразличием, заторможенностью), лихорадка с ознобами. Выраженность болевого синдрома незначительна, живот при пальпации мягкий, перистальтика отсутствует. Для острого течения перитонита типично наличие разлитых болей в животе, доскообразного напряжения мышц брюшного пресса, рвоты, серого налета на языке, фебрильной температуры, учащения пульса. При вялотекущем послеоперационном воспалении брюшины наблюдается вздутие, задержка стула и газов, умеренные приступообразные или постоянные абдоминальные боли, рвота, иногда асимметрия живота, повышение температуры тела, интоксикационный синдром.

Осложнения

При перитоните может возникать энцефалопатия, обусловленная воздействием токсических веществ, накапливающихся в крови, на головной мозг. Среди местных осложнений заболевания выделяют абсцессы брюшной полости (поддиафрагмальный, межкишечный), ограниченные брыжейкой, спайками и петлями кишечника. При переходе воспаления на воротную вену развивается тромбофлебит, характеризующийся гектической лихорадкой, выраженной желтухой и сильными болями в правом подреберье. Наиболее опасное осложнение послеоперационного перитонита – формирование полиорганной недостаточности, которая зачастую приводит к летальному исходу.

Диагностика

Постановка диагноза часто затруднена, что связано с отсутствием патогномоничных признаков перитонита и преобладанием в клинической картине неспецифических симптомов интоксикации. Диагностический поиск направлен на комплексное обследование пациента для выявления нарушений со стороны различных систем. Для диагностики послеоперационного перитонита наиболее информативны:

- Биохимический анализ крови. Наблюдаются дисметаболические нарушения: гипоальбуминемия, диспротеинемия, повышение уровня общего билирубина, мочевины, креатинина. Дополнительно проводится бактериологический посев крови для исключения послеоперационного перитонеального сепсиса.

- УЗИ брюшной полости. Сонографическое исследование выявляет свободную жидкость в животе. О послеоперационной кишечной непроходимости свидетельствуют расширение петель кишечника с отсутствием перистальтических сокращений, гипоэхогенное содержимое в просвете кишки, утолщение кишечной стенки.

- Рентгенологическое исследование. В случае перитонита при рентгеноскопии в полувертикальном и горизонтальном положении обнаруживаются нечеткие контуры кишечных петель, свободный газ или абдоминальный выпот, наличие полостей с горизонтальным уровнем жидкости. Подвижность диафрагмы ограничена.

- Диагностическая лапароскопия. Используется при недостаточной информативности других инструментальных исследований. Введение лапароскопа через небольшой разрез в передней стенке живота позволяет оценить состояние кишечных петель, выявить патологический выпот в перитонеальной полости.

В клиническом анализе крови при перитоните наблюдается высокий лейкоцитоз (более 20 Г/л) со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ, уменьшение процентного содержания лимфоцитов, признаки гемоконцентрации. Для комплексной оценки состояния органов брюшной полости могут применяться МСКТ с введением контрастного вещества и МРТ. Дифференциальная диагностика проводится с динамической кишечной непроходимостью, послеоперационным панкреатитом, гемоперитонеумом, острыми кишечными инфекционными заболеваниями, абдоминальной формой инфаркта миокарда, уремическим псевдоперитонитом, острой нижнедолевой пневмонией. Помимо осмотра хирурга пациенту рекомендованы консультации гастроэнтеролога, гематолога, пульмонолога, инфекциониста, уролога, нефролога, кардиолога.

Лечение послеоперационного перитонита

При подтверждении воспаления брюшины пациенту, перенесшему брюшнополостное хирургическое вмешательство, экстренно проводят повторную лапаротомию. В ходе операции удаляют патологическое содержимое, устраняют или ограничивают источник перитонита, санируют перитонеальную полость, дренируют тонкий кишечник, устанавливают дренаж для послеоперационного лаважа брюшной полости. В особо тяжелых случаях с развитием множественных абсцессов, массивным загрязнением серозной оболочки содержимым толстого кишечника показаны программные санации.

Хирургическое лечение дополняется интенсивной медикаментозной терапией, направленной на элиминацию микрофлоры, борьбу с интоксикацией, стабилизацию основных жизненных функций. Больному назначают адекватную аналгезию с использованием ненаркотических обезболивающих препаратов, антигистаминных средств, спазмолитиков, ганглиоблокаторов, наркотиков в комбинации с дыхательными аналептиками, выполняют пролонгированную перидуральную анестезию. Для поддержания гемодинамики вводят сердечные гликозиды, кортикостероиды. С учетом этиопатогенеза постоперационного перитонита рекомендуются:

- Антибактериальная терапия. Обычно применяют полусинтетические пенициллины в сочетании с аминогликозидами, цефалоспоринами, нитроимидазолами. Два препарата вводят парентерально, один — интраперитонеально. Из-за частого развития антибиотикорезистентности при послеоперационных вариантах перитонита через 5-7 дней от начала лечения медикаменты рекомендуется заменить.

- Коррекция метаболических нарушений. Пациенту вливают до 4-6 л коллоидных и кристаллоидных растворов в сутки. Значительные потери белка восполняют с помощью аминокислотных смесей. Введение раствора глюкозы и жировых эмульсий позволяет удовлетворить энергетические потребности организма. Для улучшения микроциркуляции и реологии крови используют антикоагулянты, антиагреганты.

- Детоксикация. При стабильной гемодинамике показан форсированный диурез. Тяжелым больным для устранения эндотоксикоза проводят экстракорпоральную детоксикацию — гемосорбцию, энтеросорбцию, обменный плазмаферез, диализ. Чтобы снизить выброс токсинов, во время релапаротомии производят интестинальную декомпрессию. После операции эффективна наружная абдоминальная гипотермия.

- Устранение функциональной кишечной непроходимости. Для коррекции моторики кишечной стенки назначают блокаторы холинэстеразы, М-холинолитики, симпатолитики, гипофизарные гормоны. Чтобы усилить местные рефлексы кишечника, применяют электростимуляцию, гипертонические клизмы. Стимуляцию кишечника дополняют декомпрессионным удалением застойного содержимого.

- Коррекция иммунитета. Поскольку для послеоперационного воспаления брюшины характерна иммунная недостаточность, больным с перитонитом рекомендованы дробные гемотрансфузии, переливание антистафилококковой плазмы, введение антистафилококкового глобулина. Выраженный эффект отмечается при иммунотрансфузиях, вливаниях крови, предварительно облученной рентгеновскими или УФ-лучами.

Прогноз и профилактика

Исход заболевания зависит от своевременности диагностики и общего состояния пациента. При разлитом гнойном послеоперационном перитоните прогноз неблагоприятный, летальность составляет 25-30%. Профилактические меры включают тщательный выбор техники хирургического вмешательства с учетом особенностей конкретного случая, соблюдение правил асептики и антисептики, правильное наложение анастомозов, проведение подготовки к операции с целью коррекции водно-электролитных и других нарушений в организме больного, постоянное наблюдение за пациентом в постоперационном периоде.

Источник

Одной из самых опасных патологий для любого человека является воспаление брюшины. Перитонит сопровождается нарушением жизненно важных функций организма. На этом фоне может наступить смерть.

Общая информация

Воспалительный процесс в брюшной полости диагностируется не так редко, как кажется. В 20% случаев наблюдается развитие “острого живота”. Примерно 40% больных назначается незамедлительная лапаротомия.

Вероятность летального исхода варьирует от 5 до 60%. При этом учитывается стадия воспаления брюшины, его причины, степень распространения процесса и возраст пациента.

Как проявляется патология

Воспаление брюшины характеризуется разнообразной симптоматикой. Клиника заболевания зависит от степени выраженности патологии. Обычно выделяют такие симптомы:

- вздутие живота;

- твердость живота;

- шоковое состояние;

- слабость;

- озноб;

- лихорадочное состояние;

- усиленное выделение пота;

- тошнота;

- рвота.

Особое внимание уделяется пожилым людям. У них воспаление брюшной полости часто имеет атипичные, стертые симптомы. Все проявления условно объединяются в несколько групп.

Характер болезненных ощущений

Этот признак присутствует вне зависимости от того, как именно развивается воспаление брюшины. Локализация болей, а также их характер определяются первичной патологией. Если у человека язвой поражен желудок, либо аналогичным изменениям подверглась 12-перстная кишка, то болезненные ощущения имеют резкий “кинжальный” характер. На этом фоне больной часто теряет сознание от боли.

При странгуляционной кишечной непроходимости боль возникает внезапно. Состояние пациента приближается к шоковому. Наиболее ярко болевой синдром выражается в самом начале развития патологического процесса. Его усиление провоцируется даже незначительными движениями. Когда локализация первичного очага вверху живота, боль отдает за грудину или в области:

- надключичной зоны;

- спины;

- лопатки.

Особенности диспепсического синдрома

При развитии диспепсического синдрома на фоне перитонита человека сильно мутит, затем начинает рвать. Запоры чередуются с диареей. Газы задерживаются, что вызывает сильный дискомфорт внизу живота. Аппетит больного снижается, иногда появляются ложные позывы к дефекации. Напряжение брюшной стенки, возникшее в зоне первичного воспаления, постепенно распространяется на весь живот. Состояние человека резко ухудшается.

Раздражение брюшной полости рефлекторно провоцирует тошноту и рвоту. Когда патология прогрессирует, появляются такие симптомы, как кишечная недостаточность и ослабление перистальтики. Если воспалительный очаг находится в малом тазу, нарушается процесс мочеотделения, человек страдает от многократной диареи. Такие симптомы наблюдаются при гангренозном аппендиците.

Далее, появляются признаки воспалительно-интоксикационного синдрома. Наблюдается повышение температуры до 38 С, ускоряется СОЭ, дыхание и пульс учащаются.

Особенности перитонеального синдрома

Черты лица больного при перитонеальном синдроме становятся заостренными. Лицо приобретает землистый оттенок. Когда патология прогрессирует, кожный покров больного приобретает цианотичный цвет. На фоне сильной боли лоб пациента покрывается крупными каплями пота.

Во время осмотра живота врач определяет подвижность брюшной стенки. Живот больного может совсем не принимать участия в процессе дыхания. Иногда наблюдается изменение его формы. Часто во время пальпации выявляется твердость передней брюшной стенки.

Отчего развивается патология

Основными возбудителями воспаления брюшной полости являются бактерии кишечной группы и грибки, переносимые паразитами. Кроме того, выделяют следующие причины возникновения и развития патологического процесса:

- язвенная болезнь желудка;

- язва 12-перстной кишки;

- инфекция, проникшая в трубы матки;

- цирроз;

- дивертикулит;

- аппендицит;

- красная волчанка.

Острая форма перитонита часто вызывается туберкулезом. Еще одним пусковым механизмом может выступить перфорация ЖКТ, вызванная пулевым или ножевым ранением брюшной стенки. Развитию патологического процесса иногда способствует операция на желудке. Самым опасным провокатором является онкология толстой кишки.

Уточнение диагноза

Воспалительное поражение брюшной полости предполагает выслушивание жалоб больного и сбор анамнеза. Уточняется характер болезненных ощущений, определяется степень интоксикации. Во время клинического осмотра больного проводится пальпация брюшной стенки и полости живота.

К инструментальным диагностическим процедурам относят такие:

- ультразвуковое исследование;

- рентгенографию;

- пунктирование;

- пункцию через задний свод влагалища;

- диагностическую лапароскопию;

- компьютерную томографию.

Эти методы обязательно применяются для подтверждения диагноза в комплексе с физикальным обследованием и анализом крови.

Как можно помочь больному

При перитоните больному назначается операция. Она предполагает решение таких задач:

- устранить первичный очаг;

- очистить полость живота;

- декомпрессировать кишечник;

- дренировать полость живота.

Сперва врач прибегает к обезболиванию, которое осуществляется поэтапно. Следующим шагом является проведение срединной лапаротомии. При этом хирург делает большой разрез от пупка до грудины. Затем осуществляется устранение источника осложнения. Далее, хирург удаляет выпот из брюшной полости, осуществляет промывание антисептиками и тщательно сушит ткани.

Для выведения газов, скопившихся в полости кишечника у больного, в тонкую кишку вводится специальная трубка. Дренаж предполагает удаление выпота при помощи резиновых или силиконовых трубок. Заключительным этапом хирургического вмешательства является ушивание раны.

Особенности послеоперационного лечения

После операции больной еще какое-то время находится в стационаре. Послеоперационная терапия предполагает следующие способы лечения:

- введение болеутоляющих лекарственных средств;

- инфузионную терапию;

- дезинтоксикационную терапию;

- прием антибиотических препаратов;

- иммунокоррекцию;

- нормализацию работы организма;

- профилактику рецидивов.

Инфузионная терапия предполагает вливание больному изотонического раствора хлорида натрия, растворов глюкозы, плазмы и кровезаменителей. Внутривенно вводятся комбинации метронидазола с цефалоспоринами и аминогликозидами. Для профилактики пареза кишечника больному вводится прозерин. Для купирования кишечной недостаточности показаны препараты калия, а также атропин.

Диетические рекомендации

В раннем послеоперационном периоде больному показано употребление жидкой пищи. Очень полезны бульоны и жидкие супы. Кроме того, разрешается есть яйца всмятку, овощное и фруктовое пюре. Количество сливочного масла при этом следует ограничить.

На 4-й день рацион больного разрешается разнообразить хорошо протертым творогом. Можно есть измельченную отварную говядину или баранину. Разрешена отварная протертая рыба. Полезно включить в меню больного мясо курицы или индейки. Акцент следует сделать на курином филе.

Можно давать человеку, перенесшему перитонит, каши на воде: лучше всего овсянку и пшенку. Временно исключить следует грубую клетчатку, кроме того, больному нужно отказаться от продуктов, употребление которых раздражает пищеварительный тракт. Нельзя пить холодную жидкость. Как и пища, она должна быть комнатной температуры.

Важно временно ограничить поступление в организм больного легкоусвояемых углеводов. От сладкого нужно пока отказаться. На 6-7-й день после операции рацион может быть пополнен подсушенным черным хлебом, но его нужно есть в небольшом количестве.

Напоследок

С целью профилактики рецидивов человеку нужно своевременно посещать врача и лечить инфекционные, паразитарные и любые воспалительные заболевания. При сильной, невыносимой боли, которая присутствует дольше 10 мин., нужно как можно быстрее вызывать “скорую помощь”. Следует быть особенно внимательными, если у человека отмечаются такие симптомы воспаления в брюшной полости, как шок, лихорадка, тошнота либо рвота. Больной должен быть как можно скорее доставлен в больницу.

Источник