Острый гематогенный остеомиелит это воспаление

Гематогенный остеомиелит – это гнойное воспаление кости, возникающее в результате заноса микробов с током крови из гнойничков на коже, гнойных ран и воспалительных очагов в различных органах. В первые сутки преобладают симптомы общей интоксикации: высокая температура, тошнота, рвота, ознобы, слабость и головная боль. Затем возникают интенсивные боли и значительный отек конечности. В последующем гной проникает в мягкие ткани, образуя флегмону, и может прорываться через кожу с формированием свищей. Диагноз выставляется на основании симптомов и данных лабораторных исследований. Рентгенография информативна только с третьей недели болезни. Лечение – антибиотикотерапия, дезинтоксикационная терапия, вскрытие и дренирование гнойников.

Общие сведения

Гематогенный остеомиелит (от лат. haematogenus происходящий из крови, osteon кость + myelos костный мозг + itis воспаление) – гнойный процесс в костной ткани, возникший в результате заноса инфекции через кровь. Этот вид остеомиелита является тяжелым заболеванием, поражающим преимущественно детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. Могут страдать и дети младшей возрастной группы. У мальчиков встречается втрое чаще, чем у девочек. Взрослые заболевают очень редко. Начинается остро, но в последующем иногда переходит в хроническую форму и может тянуться в течение многих лет – этим обусловлено наличие определенного количества взрослых пациентов, страдающих гематогенным остеомиелитом. Гнойное воспаление может развиться в любой кости, но чаще поражаются длинные трубчатые кости (плечевая, бедренная, большеберцовая). Лечение гематогенного остеомиелита осуществляют травматологи-ортопеды.

Гематогенный остеомиелит

Причины

Чаще всего возбудителем болезни становится золотистый стафилококк. Реже гематогенный остеомиелит вызывается пневмококком, стрептококком и кишечной палочкой. Началу заболевания предшествует бактериемия (наличие микробов в крови), которая может возникать из-за наличия крупных гнойных процессов, так и вследствие небольших очагов инфекции (фурункулы, нагноившиеся ссадины, гнойники в миндалинах при ангине, гной при остром отите). При этом специалисты в области травматологии отмечают, что остеомиелит может развиваться как на фоне существующей инфекции, так и спустя много месяцев или даже лет.

Предрасположенность детей к гематогенному остеомиелиту объясняется особенностями строения костей в детском возрасте. У детей метафиз имеет очень широкую разветвленную сеть сосудов с замедленным кровотоком, что обусловлено необходимостью поставлять большое количество питательных веществ в зону роста кости. Сосуды метафиза не сообщаются с сосудами эпифизарного хряща, поэтому многие артериолы слепо заканчиваются на границе метафиза и эпифиза, что создает благоприятные условия для задержки патогенных микроорганизмов. Попадая в эту зону, микробы создают очаги дремлющей инфекции, которая может активизироваться при ослаблении организма или незначительной травме.

Примерно в половине случаев гематогенный остеомиелит возникает после небольшой травмы (ушиба) при которой, по предположениям исследователей, ранее занесенные гноеродные микроорганизмы высвобождаются из «дремлющего очага» и начинают размножаться. В результате их жизнедеятельности формируется гнойный очаг в кости и возникают явления общей интоксикации. Факторами, снижающими сопротивляемость организма и способствующими активизации микробов, являются детские инфекционные заболевания, грипп и общее переохлаждение.

Патогенез

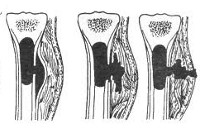

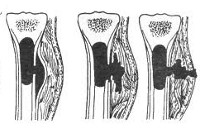

Вначале в толще костного мозга метафизарной зоны формируется небольшой гнойник. Поскольку устойчивость эпифизарного хряща к нагноению достаточно высока, гной распространяется в сторону диафиза, разрушая костный мозг и тем самым лишая кость питания изнутри. Через гаверсовы каналы гной проникает под надкостницу и отслаивает ее от кости, так кость лишается питания снаружи. Оставшаяся без питательных веществ кость разрушается, образуется участок остеонекроза.

Токсины из очага инфекции поступают в окружающие ткани и активно всасываются в кровь, что обуславливает развитие бурной интоксикации. А высокое давление гноя в полости, ограниченной костномозговым каналом, вызывает резкие, очень интенсивные боли. В последующем гной расплавляет надкостницу и проникает в мягкие ткани, вследствие чего формируется межмышечная флегмона. При прорыве флегмоны наружу образуется свищ на коже.

Симптомы гематогенного остеомиелита

Септико-пиемическая форма заболевания сопровождается выраженной интоксикацией и быстрым развитием местных изменений. Болезнь начинается с повышения температуры до 39-40 градусов. Состояние пациента тяжелое, характерны ознобы, повторная рвота и головные боли. Возможен бред и потеря сознания. Иногда выявляется гемолитическая желтуха. На вторые сутки появляются очень интенсивные, четко локализованные боли и быстро нарастающий отек мягких тканей. Конечность находится в вынужденном положении, движения невозможны из-за боли. Кожа над пораженной областью напряжена, отмечается местная гиперемия и гипертермия.

Гематогенный остеомиелит часто сочетается с артритом близлежащих суставов. По анализам выявляется метаболический ацидоз, гипонатриемия, гиперкальциемия и гиперкалиемия, а также циклические изменения свертывающей системы крови: вначале развивается гиперкоагуляция, в последующем – гипокоагуляция и фибринолиз. Нарушаются функции печени и почек. При развитии сепсиса формируются гнойные очаги в различных органах. Возможно множественное поражение костей, гнойный перикардит или гнойная деструктивная пневмония.

При местной форме гематогенного остеомиелита преобладает локальная симптоматика: боли, отек и гиперемия конечности. Общее состояние страдает меньше, чем при других формах, может незначительно ухудшаться, а иногда – даже оставаться удовлетворительным.

Токсическая (адинамическая) форма наблюдается достаточно редко. Характерно молниеносное развитие и очень тяжелое течение. В первые сутки возникает нарастающий токсикоз, сопровождающийся резким повышением температуры, появлением менингеальных симптомов, резким снижением артериального давления и развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности. Наблюдаются судороги и потеря создания, сменяющиеся адинамией. Местная симптоматика на начальных стадиях слабо выражена, что существенно затрудняет постановку диагноза.

Диагностика

Диагноз гематогенный остеомиелит выставляется специалистом в сфере травматологии и ортопедии на основании клинической картины и данных лабораторных исследований, свидетельствующих об остром инфекционном процессе. При подозрении на нарушение работы внутренних органов и распространение инфекции назначаются консультации соответствующих специалистов: пульмонолога, гастроэнтеролога, нефролога. В зависимости от локализации выполняется рентгенография бедренной кости, рентгенография плечевой кости и т. д.

Рентгенологическое исследование повторяют в динамике, поскольку на начальных стадиях болезни изменения на рентгенограммах отсутствуют. Примерно спустя две недели от начала заболевания на снимках появляются признаки периостита, а несколько позже начинают выявляться признаки смазывания и разрежения губчатой кости в области метафиза. Через 2-4 месяца после появления первых симптомов на рентгенограммах обнаруживаются секвестры. Для уточнения расположения секвестров, свищевых ходов и полостей выполняется фистулография, радиотермия, МРТ кости и УЗИ пораженного сегмента.

Лечение гематогенного остеомиелита

Лечение проводится в условиях травматологического отделения. Для борьбы с инфекцией назначают внутримышечные и внутривенные инъекции полусинтетических пенициллинов, цефалоспоринов или линкомицина. В некоторых случаях раннее начало антибиотикотерапии позволяет остановить развитие воспалительного процесса и ликвидировать гнойный очаг до начала разрушения кости и образования секвестров. Одновременно проводится дезинтоксикационная терапия с использованием плазмы, кровезаменителей и кристаллоидных растворов. Назначаются препараты симптоматического действия.

Местное лечение включает в себя иммобилизацию пораженной конечности. При образовании гнойника в области метафиза или диафиза выполняют вскрытие, создавая фрезевые отверстия в кости, и осуществляют проточно-промывное дренирование. Межмышечные флегмоны широко вскрывают и дренируют. В полости гнойников, расположенных в кости и мягких тканях, вводят антибиотики. В послеоперационном периоде осуществляют антибиотикотерапию и дезинтоксикационную терапию. Иммобилизацию продолжают до полного купирования воспаления.

Источник

Острый остеомиелит – острое гнойное воспаление, при котором поражаются все элементы кости: надкостница, собственно кость и костный мозг. Обычно в процесс вовлекаются окружающие мягкие ткани. Причиной развития может стать проникновение гноеродных микробов гематогенно (через кровь) или контактно (через рану либо через воспаленные ткани). Проявляется болью, отеком и гиперемией, а также общими признаками воспаления: слабостью, разбитостью, лихорадкой, ознобами и головной болью. Диагноз выставляется на основании симптомов и данных рентгенографии. Лечение чаще хирургическое, проводится на фоне антибиотикотерапии.

Общие сведения

Острый остеомиелит (от лат. osteon кость + myelos костный мозг + itis воспаление) – острый гнойный процесс в костях. «Остеомиелит» — исторически сложившийся термин, недостаточно точно отражающий сущность заболевания. Он был введен Рейно в 1831 году и в переводе означает «воспаление костного мозга», однако в клинической практике такой изолированный процесс практически не встречается. В наши дни в травматологии под остеомиелитом понимают воспаление не только костного мозга, но и других элементов кости (надкостницы и собственно костной ткани).

В большинстве случаев возбудителями заболевания являются стафилококки, реже – пневмококки и стрептококки. Возможно существование микробных ассоциаций с синегнойной палочкой, кишечной палочкой или вульгарным протеем. В отдельных случаях в посевах определяются клебсиеллы. Симптомы и течение острого остеомиелита зависят от множества факторов: способа инфицирования, состояния организма, возраста больного, наличия хронических заболеваний и интоксикаций и т. д. Исходом становится выздоровление или хронизация процесса (развитие хронического остеомиелита). Лечение острого остеомиелита осуществляют травматологи.

Острый остеомиелит

Патогенез и классификация

В зависимости от способа проникновения инфекции выделяют эндогенный и экзогенный острый остеомиелит. При эндогенном (гематогенном) остеомиелите инфекция проникает в кость через кровь из первичного очага, расположенного в области лимфоидного глоточного кольца, слизистых носоглотки и полости рта, очага латентной инфекции (панариций, фурункул, пиодермия), раны на коже, потертости или опрелости (у младенцев). Данная форма болезни развивается у детей, что обусловлено особенностями кровоснабжения костей в детском возрасте.

Факторами, способствующими развитию острого гематогенного остеомиелита, являются вирусные инфекции, острые и хронические воспалительные заболевания, переохлаждение, несбалансированное питание, гиповитаминозы и другие состояния, сопровождающиеся снижением сопротивляемости организма. Определенную роль могут играть травмы с повреждением надкостницы или костной ткани. Некоторые исследователи (например, Дерижанов) считают, что гематогенный остеомиелит возникает на фоне аллергической реакции замедленного типа вследствие сенсибилизации организма латентной бактериальной флорой. Существует также нервно-рефлекторная теория (Торонец и Еланский), согласно которой развитие остеомиелита в значительной степени обусловлено нарушением нервной регуляции тонуса внутрикостных сосудов и возникновением продолжительного спазма, создающего благоприятные условия для «оседания» микробов в костной ткани.

Все остальные формы острого остеомиелита (посттравматический, огнестрельный, послеоперационный и контактный) являются экзогенными. При этих формах заболевания инфекция проникает в кость либо непосредственно из внешней среды, либо из инфицированных окружающих мягких тканей. Особенностью экзогенного острого остеомиелита является распространение гнойного воспаления на все элементы кости без предшествующего образования первичного воспалительного очага в костном мозге.

Острый гематогенный остеомиелит

Развивается преимущественно в детском возрасте, при этом в 30% случаев симптомы появляются у детей младше 1 года. Чаще поражаются длинные трубчатые кости, реже – короткие и плоские. Возможно также одновременное образование нескольких гнойных очагов в разных костях. Выделяют три формы заболевания: токсическую (адинамическую), местную и септико-пиемическую. Для септико-пиемической формы острого остеомиелита характерны острое начало с подъемом температуры до фебрильных цифр и выраженной интоксикацией, ознобы, повторная рвота и головные боли. Возможны нарушения сознания, бред и гемолитическая желтуха. Общее состояние тяжелое. В течение двух суток с начала заболевания возникают интенсивные боли в кости с четкой локализацией, пораженная конечность занимает вынужденное положение, активные движения становятся невозможными. В области поражения выявляется нарастающий отек, гиперемия, гипертермия и напряжение кожи. Нередко отмечается появление венозного рисунка. В близлежащем суставе может развиться артрит.

Местная форма гематогенного острого остеомиелита протекает относительно благоприятно. Преобладают симптомы местного воспаления, общее состояние страдает незначительно. Для токсической формы заболевания характерно молниеносное развитие с преобладанием общей симптоматики. В первые сутки возникает значительное повышение температуры, снижение АД, менингеальные симптомы, судороги и потеря сознания. Быстро развивается острая сердечно-сосудистая недостаточность. При этом местные симптомы отсутствуют или слабо выражены, что затрудняет своевременную постановку диагноза и назначение адекватной терапии.

Рентгенологические признаки при всех формах гематогенного острого остеомиелита становятся заметными к концу 1-2 недели заболевания, у младенцев – на 4-5 сутки. На ранних стадиях определяется утолщение надкостницы, смазанность контуров кости, наличие участков уплотнения и разряжения. В последующем выявляются секвестры (очаги разрушения костной ткани), окруженные зоной уплотнения и утолщения кости. При необходимости для уточнения диагноза могут назначаться УЗИ, КТ и МРТ пораженного сегмента.

Лечение комплексное, включает в себя антибиотикотерапию, иммобилизацию конечности, дезинтоксикационную терапию, иммунокоррекцию, десенсибилизацию, антиоксидантную терапию, коррекцию обмена, биостимуляцию, анаболические гормоны, витаминотерапию и детоксикацию с использованием лазерного облучения крови (ВЛОК), УФО крови, плазмофереза и гемосорбции. На фоне консервативных мероприятий производится оперативное лечение. У детей младшего возраста осуществляют вскрытие флегмоны. У подростков вскрытие гнойного очага дополняют множественной остеоперфорацией. В отверстия устанавливают трубки для внутрикостного введения антисептиков и антибиотиков. По показаниям выполняют секвестрэктомию или поднадкостничную резекцию. В послеоперационном периоде осуществляют иммобилизацию конечности и продолжают комплексную консервативную терапию.

Травматический и контактный острый остеомиелит

Травматический острый остеомиелит является осложнением открытых переломов, огнестрельных ранений и ортопедических операций. Возникает в течение 2-3 недель после травмы или оперативного вмешательства. В патогенезе посттравматического остеомиелита ведущую роль играет соблюдение правил асептики и антисептики в ходе хирургического вмешательства и последующей обработки послеоперационной раны. Определенное значение имеет и состояние организма пациента. Вероятность развития острого остеомиелита при открытых переломах и огнестрельных ранениях напрямую зависит от таких факторов, как степень разрушения тканей, интенсивность микробного загрязнения, вирулентность инфекции, выраженность нарушений местного кровообращения, а также особенности реакции организма на травматическое воздействие.

Для посттравматического остеомиелита характерны как общие, так и местные симптомы. Возникает тяжелая интоксикация, выраженная разбитость и слабость, ознобы, тошнота и головная боль. Температура повышается до фебрильных цифр. Местные симптомы, как правило, появляются через 5-7 суток после возникновения общей симптоматики. В области повреждения отмечаются резкая болезненность, отек, гиперемия и местная гипертермия. Из раны выделяется значительное количество гноя.

Лечение острого остеомиелита хирургическое. Оперативные вмешательства выполняются на фоне комплексной консервативной терапии (основные методы лечения – как при остром гематогенном остеомиелите). Для улучшения оттока гнойного содержимого с раны снимают швы, раскрывают затеки. Удаляют некротизированные костные отломки и гнойные грануляции, выполняют секвестрэктомию. Осуществляют промывание и дренирование. Вопросы об иммобилизации фрагментов решают индивидуально. Обычно используют скелетное вытяжение, при возможности наложения аппарата Илизарова проводят внеочаговый остеосинтез.

Острый контактный остеомиелит развивается при переходе воспаления на кость с окружающих тканей. Возникает при длительно текущих гнойных процессах: обширных ранах (особенно – волосистой части головы), панарициях и т. д. Проявляется усилением локальной болезненности, увеличением отека и образованием свищей. Лечение комплексное – хирургические вмешательства на фоне антибиотикотерапии и других консервативных мероприятий. Производится вскрытие гнойных очагов и удаление омертвевших тканей с последующим дренированием. При поражении всех тканей пальца может потребоваться ампутация.

Источник