Натуральные киллеры в воспалении

Ïðåäûäóùèé ïîñò î B-ëèìôîöèòàõ è èõ íåëåãêîé ñóäüáå ïî÷èòàòü ìîæíî çäåñü. À ñåãîäíÿ ìû ïðîñëåäèì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ëèìôîóçëå ñ B-ëèìôîöèòîì, êîãäà îí ñòîëêíóëñÿ ñ ðåàëüíîé óãðîçîé. Òàêæå íåìíîãî ðàññêàæó î ñåëåç¸íêå, âåäü ýòî ñàìûé áîëüøîé ëèìôîèäíûé îðãàí.

Ýòîò ïîñò îïÿòü íå ñàìûé ëåãêèé, ðå÷ü èäåò î êîîïåðàöèè êëåòîê. Ñòàðàþñü óïðîñòèòü êàê ìîãó, íî ïîðîé ñêàòûâàþñü â íàó÷íûé «ñêó÷íèçì». Ñïðàøèâàéòå, åñëè ÷òî íåïîíÿòíî. È ïîìíèòå, êòî óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü 🙂 Åñëè âû ãîòîâû ïîãðóçèòüñÿ â ïó÷èíû èììóíèòåòà, welcome to hell.

Òàê âûãëÿäèò êëåòêà, ïðîèçâîäÿùàÿ àíòèòåëà. Íåïîäâèæíàÿ, ìàëî íà ÷òî ðåàãèðóþùàÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ áåëîê â áåçóìíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Êîñòíûé ìîçã äëÿ ëèìôîöèòîâ — ýòî èõ àëüìà-ìàòåð, ìåñòî, ãäå îíè îáó÷àëèñü è ïðîõîäèëè ñòðîãèé ýêçàìåí.  êðîâü âûõîäÿò òîëüêî òå B-ëèìôîöèòû, êîòîðûå èìåþò ðàáî÷èé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) è êîòîðûå íå ðåàãèðóþò íà ñâîè áåëêè. Êîíå÷íî, ýòîò áàðüåð íå èäåàëåí, è ñêâîçü íåãî ìîãóò ïðîðâàòüñÿ äåôåêòíûå ëèìôîöèòû, ñïîñîáíûå àòàêîâàòü ñâîè òêàíè. Îäíàêî íàø îðãàíèçì ïîïûòàåòñÿ èõ îñòàíîâèòü óæå íà ïåðèôåðèè (â ëèìôîóçëàõ, ñåëåçåíêå); åñëè è òàì íå óäàñòñÿ óðåçîíèòü ãèïåðàêòèâíûõ áîéöîâ, ïîëó÷èì àóòîèììóííîå çàáîëåâàíèå.

À òåì âðåìåíåì íàø íàèâíûé ëèìôîöèò íàïðàâëÿåòñÿ ñëóæèòü èç öåíòðàëüíîãî îðãàíà èììóííîé ñèñòåìû — êðàñíîãî êîñòíîãî ìîçãà — â ðàçëè÷íûå âîåííûå ÷àñòè. Ê òàêîâûì â íàøåì òåëå îòíîñÿòñÿ ïåðèôåðè÷åñêèå îðãàíû èììóííîé ñèñòåìû (î êîòîðûõ ÿ ðàññêàçûâàë çäåñü): ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, ñåëåçåíêà è ðàçáðîñàííàÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó ëèìôîèäíàÿ òêàíü. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè ýòèõ ëèìôîèäíûõ êàçàðì.

Î áåäíîé ñåëåçåíêå çàìîëâèòå ñëîâî

Åñëè î÷åíü êîðîòêî. Ñåëåçåíêà ïåðåâàðèâàåò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è òðîìáîöèòû, çàïàñàåòñÿ êðîâüþ íà ýêñòðåííûé ñëó÷àé è îñóùåñòâëÿåò èììóííóþ ôóíêöèþ. Ïîäðîáíåå — ÷óòü íèæå.

øòàòíîé ñèòóàöèè ìèêðîáû çàäåðæèâàþòñÿ íà óðîâíå òêàíåé, òî åñòü ïî ìåñòó ïðîíèêíîâåíèÿ (íàïðèìåð, â ãîðëå èëè â êîæå), íî åñëè îíè ïîïàëè â êðîâü, ìåñòî èõ îáåçâðåæèâàíèÿ — ñåëåçåíêà. Áîëüøóþ ÷àñòü ñåëåçåíêè ñîñòàâëÿþò êðîâÿíûå ñèíóñû — îáðàçîâàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî ìîíîöèòîâ è ìàêðîôàãîâ. Çà êðàñíûé öâåò ýòîé ÷àñòè îðãàíà å¸ íàçûâàþò êðàñíîé ïóëüïîé. Çäåñü òàêæå íàõîäÿòñÿ èììóííûå êëåòêè ïàìÿòè, à òàêæå àêòèâíûå Ò- è B-ëèìôîöèòû. Ìàêðîôàãè ñåëåçåíêè ïîãëîùàþò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è ïåðåðàáàòûâàþò ãåìîãëîáèí â áèëèðóáèí, êîòîðûé çàòåì ïîïàäàåò â ïå÷åíü è âõîäèò â ñîñòàâ æåë÷è.

Âîêðóã êàæäîé àðòåðèè â ñåëåçåíêå ñîñðåäîòî÷åíî ñêîïëåíèå Ò-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå îáðàçóþò ïîäîáèå ìóôòû. Ýòà ÷àñòü èìååò áîëåå ñâåòëûé âèä è íàçûâàåòñÿ áåëîé ïóëüïîé.  áåëîé ïóëüïå òàêæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå ïîïàäàþò ñþäà ïîñëå îáó÷åíèÿ â êîñòíîì ìîçãå. Íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ÷àñòåé ñåëåçåíêè ðàñïîëàãàåòñÿ êðàåâàÿ (ìàðãèíàëüíàÿ) çîíà.  ýòîé çîíå ñèäÿò B-ëèìôîöèòû êðàåâîé çîíû (î íèõ — ÷óòü äàëüøå). Ïðîöåññ àêòèâàöèè ëèìôîöèòîâ çäåñü òàêîé æå, êàê è â ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ, î ÷åì ðàññêàçàíî íèæå.

Çåëåíûå øàðèêè — ýòî Ò-ëèìôîöèòû âîêðóã ñåëåç¸íî÷íûõ àðòåðèîë. Æåëòûå øàðèêè — ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ; ãåðìèíàòèâíûé öåíòð — ýòî ìåñòî àêòèâíîãî äåëåíèÿ B-êëåòîê, êîòîðûå âîò-âîò íà÷íóò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà.

Èòàê, ñåëåçåíêà ôèëüòðóåò íàøó êðîâü, î÷èùàÿ å¸ îò ñòàðûõ êëåòîê è âûëàâëèâàÿ ÷óæåðîäíûå àíòèãåíû. Åñëè èíôåêöèÿ ïðîðâåòñÿ â êðîâü, èìåííî íà ñåëåçåíêó ëîæèòñÿ áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî áîðüáå ñ çàðàæåíèåì. Ïîýòîìó âî âðåìÿ òÿæåëûõ èíôåêöèé ñåëåçåíêà óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ (ýòî ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ñïëåíîìåãàëèÿ).

À ÷òî âíóòðè ëèìôîóçëà?

ëèìôîóçëàõ B-ëèìôîöèòû ãðóïïèðóþòñÿ â ôîëëèêóëû (óçåëêè) — ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ B-êëåòîê. Ìåæäó íèìè âàæíî âîññåäàþò äåíäðèòíûå êëåòêè è ìàêðîôàãè.

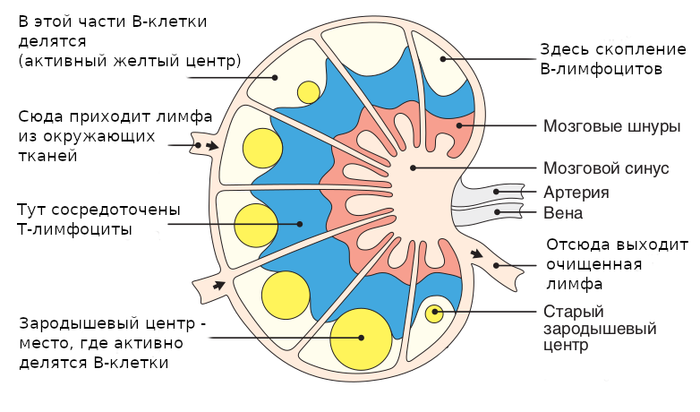

Ñõåìàòè÷åñêîå ñòðîåíèå ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. Óçåë äåëèòñÿ íà äîëüêè, â êàæäîé äîëüêå åñòü êîðêîâàÿ ÷àñòü (ñíàðóæè) è ìîçãîâàÿ ÷àñòü (â ãëóáèíå).  ìîçãîâîé ÷àñòè (ìîçãîâûå øíóðû è ñèíóñ) íàõîäÿòñÿ B-ëèìôîöèòû, ïðîäóöèðóþùèå àíòèòåëà (ïëàçìîöèòû).

Ôîëëèêóëÿðíûå îñòðîâêè B-êëåòîê íàõîäÿòñÿ áëèæå ê ïîâåðõíîñòè ëèìôîóçëà, à äàëüøå ñëåäóåò çîíà èç Ò-ëèìôîöèòîâ. Êñòàòè, ìèíäàëèíû (ãëàíäû) òîæå ñîñòîÿò èç ëèìôîèäíûõ ôîëëèêóëîâ, îêðóæåííûõ Ò-ëèìôîöèòàìè. Òîëüêî âîêðóã íèõ íåò îòäåëüíîé êàïñóëû, êàê ó ëèìôîóçëîâ.

Ñèíèé óçåëîê ñëåâà — ýòî è åñòü ëèìôîèäíûé ôîëëèêóë, â êîòîðîì îáèòàþò B-ëèìôîöèòû. Ñïðàâà ïîëçàþò ðàçíûå òèïû Ò-êëåòîê. Íà ãðàíèöå ôîëëèêóëà B- è Ò-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì.

Ëèìôàòè÷åñêèé óçåë — ìåñòî, ãäå êîíöåíòðèðóåòñÿ âñå òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò â îêðóæàþùèõ ó÷àñòêàõ òêàíè. Ïëîõî ìîãóò ëåæàòü ñîáñòâåííûå ìåðòâûå èëè ïîâðåæäåííûå êëåòêè, áàêòåðèàëüíûå òîêñèíû, ÿäû, îñêîëêè âèðóñîâ (áåëêè è íóêëåèíîâûå êèñëîòû), êóñî÷êè ìèêðîáíûõ êëåòîê è ëþáîé äðóãîé ìàòåðèàë, îêàçàâøèéñÿ âî âíåêëåòî÷íîì ïðîñòðàíñòâå.

Êðîìå òîãî, â ëèìôàòè÷åñêèé óçåë ïîñòîÿííî ìèãðèðóþò äåíäðèòíûå êëåòêè èç î÷àãà âîñïàëåíèÿ. Ñ ñîáîé îíè ïðèíîñÿò îáðàáîòàííûå àíòèãåíû (â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè) è ïîêàçûâàþò ýòè àíòèãåíû Ò-ëèìôîöèòàì. Åñëè Ò-ëèìôîöèòû óçíàëè àíòèãåí, òî îíè àêòèâèðóþòñÿ, ñòàíîâÿñü àêòèâíûìè êèëëåðàìè è õåëïåðàìè.

×òîáû óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è ëèìôîöèòà ñî ñâîèì àíòèãåíîì, ëåéêîöèòû íåïðåñòàííî âûõîäÿò èç ëèìôîóçëîâ â êðîâü, çàòåì ïðîíèêàþò â äðóãèå ëèìôîóçëû, ïîòîì ñíîâà èõ ïîêèäàþò è ìèãðèðóþò â êðîâü. Ýòîò êðóãîâîðîò ëèìôîöèòîâ îáîçíà÷àþò òåðìèíîì ðåöèðêóëÿöèÿ. ×åðåç êàæäûé ëèìôàòè÷åñêèé óçåë çà ñóòêè ïðîõîäèò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ, à ÷åðåç ñåëåçåíêó — 250 ìèëëèàðäîâ ëèìôîöèòîâ. Âûøåäøèé â êðîâü ëèìôîöèò ïëàâàåò òàì îêîëî 30 ìèíóò, çàòåì ïîëçåò â íîâûé ëèìôîóçåë.

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòîâ

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòà îçíà÷àåò ïóòü ïðåâðàùåíèÿ îò íàèâíîé êëåòêè äî àíòèòåëîïðîäóöèðóþùåãî ïëàçìîöèòà.

Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) ðàñïîçíàåò óíèêàëüíûé àíòèãåí. Êàê âû ïîìíèòå, B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð — ýòî ìîëåêóëà IgM íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè. Ÿ Y-îáðàçíûå îêîí÷àíèÿ ñîäåðæàò óíèêàëüíûå îáëàñòè, ñïîñîáíûå ñâÿçàòüñÿ ñ âûïóêëîé ÷àñòüþ àíòèãåíà (ñ ýïèòîïîì). Èòàê, ñëó÷àéíûé íàèâíûé B-ëèìôîöèò ïîëçàåò â ëèìôîóçëå è âíåçàïíî âñòðå÷àåò àíòèãåí, êîòîðûé ñâÿçàëñÿ ñ B-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì. Äàëåå ñþæåò ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, ÷òî çàâèñèò îò òèïà àíòèãåííîé ìîëåêóëû.

Äëÿ ïîëíîöåííîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèòà íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòîâ õåëïåðîâ (î êîòîðûõ áûë ïîñò). Íî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ B-ëèìôîöèò ìîæåò àêòèâèðîâàòüñÿ è áåç ïîìîùè Ò-õåëïåðîâ (Ò-íåçàâèñèìàÿ àêòèâàöèÿ). Òàêîå ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè àêòèâàöèè îñîáûìè àíòèãåíàìè. Íàïðèìåð, åñëè ÷óæåðîäíàÿ ìîëåêóëà ñîäåðæèò íåñêîëüêî îäèíàêîâûõ ýïèòîïîâ. Òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì òàêèõ àíòèãåíîâ ÿâëÿåòñÿ áàêòåðèàëüíàÿ ñòåíêà.

B-ëèìôîöèò àêòèâèðóåòñÿ ïðè êîíòàêòå ñ áàêòåðèàëüíîé ñòåíêîé, èìåþùåé ïîâòîðÿþùèåñÿ ýïèòîïû (îäíî èç óñëîâèé Ò-íåçàâèñèìîé àêòèâàöèè B-êëåòîê).

äàííûõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íî òîëüêî àíòèãåíà äëÿ ïðîáóæäåíèÿ áîåâîãî äóõà B-êëåòêè. Ïîñëå òàêîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèò óòðà÷èâàåò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð, íà÷èíàåò àêòèâíî äåëèòüñÿ è â äàëüíåéøåì ïðîäóöèðóåò òîëüêî èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì. Ýòè ëèìôîöèòû íå ôîðìèðóþò èììóííóþ ïàìÿòü è æèâóò îò òðåõ äî ïÿòè ñóòîê.

Îäíàêî áîëüøèíñòâî àíòèãåíîâ èìååò áåëêîâóþ ïðèðîäó. Òàêèå ìîëåêóëû èìåþò íåñêîëüêî ýïèòîïîâ, íî âñå îíè ðàçíûå, è íà êàæäûé ýïèòîï ïîòåíöèàëüíî ìîæåò íàéòèñü ñâîé ëèìôîöèò. Åñëè B-ëèìôîöèò ïîéìàåò òàêîé áåëêîâûé àíòèãåí, òî äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ â àíòèòåëîïðîèçâîäÿùóþ êëåòêó åìó íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòà. Ðàññìîòðèì ýòîò ïðîöåññ ïîäðîáíåå, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðè ðàçâèòèè ãóìîðàëüíîãî èììóííîãî îòâåòà.

Êîîïåðàöèÿ Ò- è B-ëèìôîöèòîâ

B-ëèìôîöèòû îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì àíòèãåíïðåçåíòèðóþùèì êëåòêàì, òî åñòü îíè ñïîñîáíû âûõâàòûâàòü èç îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà ÷óæåðîäíûå âåùåñòâà è ïåðåðàáàòûâàòü èõ âíóòðè ñåáÿ îñîáûì îáðàçîì. Ïåðåðàáîòàííûé àíòèãåí âûñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè (MHC, main histocompatibility complex). MHC íóæåí äëÿ Ò-ëèìôîöèòîâ, òàê êàê îíè íå óìåþò ïðîñòî òàê ðàñïîçíàâàòü àíòèãåí, èì îáÿçàòåëüíî íóæåí àíòèãåí â ñîñòàâå MHC.

Èòàê, âîîðóæåííûå ýòîé èíôîðìàöèåé, ïîñìîòðèì íà B-ëèìôîöèò, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà (IgM) íàøåë è ñâÿçàë íåêèé àíòèãåí. Ëèìôîöèò ïðîãëàòûâàåò êîìïëåêñ àíòèãåí-àíòèòåëî è ïåðåâàðèâàåò åãî âíóòðè ñåáÿ. ×àñòü àíòèãåíà îí âûñòàâëÿåò íà ñâîþ ïîâåðõíîñòü â ñîñòàâå MHC ìîëåêóëû.

Ïðè ñâÿçûâàíèè B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà è àíòèãåíà B-ëèìôîöèò ïîãëîùàåò àíòèãåí-àíòèòåëî êîìïëåêñ. Âíóòðè ñïåöèàëüíîãî ïóçûðüêà ïðîèñõîäèò ðàñùåïëåíèå àíòèãåíà íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Çàòåì ÷àñòü àíòèãåíà âûíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü êëåòêè â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè.

ëèìôàòè÷åñêîì óçëå Ò- è B-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì (â ìåñòàõ ìåæäó ôîëëèêóëàìè). Ãäå-òî íåïîäàëåêó îêàæåòñÿ T-ëèìôîöèò õåëïåð, ó êîòîðîãî åñòü Ò-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (TCR). Íàïîìíþ, ÷òî TCR, ïîäîáíî àíòèòåëó, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ñâÿçûâàòüñÿ òîëüêî ñ îãðàíè÷åííûì êðóãîì àíòèãåíîâ.  êîíöå êîíöîâ, T-õåëïåð ñ óíèêàëüíûì ðåöåïòîðîì ñâÿæåòñÿ ñ òåì àíòèãåíîì, êîòîðûé B-ëèìôîöèò ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè.

Îáðàçóåòñÿ ïëîòíûé êîíòàêò ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ èììóííûì ñèíàïñîì. Ò-õåëïåð íà÷èíàåò âûäåëÿòü ðàçëè÷íûå âåùåñòâà (â îñíîâíîì, èíòåðëåéêèí-4), êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðóþò B-ëèìôîöèò. Àêòèâàöèÿ ëèìôîöèòà îçíà÷àåò, ÷òî íåêîòîðûå äðåìàâøèå ãåíû íà÷èíàþò ðàáîòàòü, êëåòêà ïðîäóöèðóåò áèîëîãè÷åñêèå âåùåñòâà, êîòîðûå è îïðåäåëÿþò å¸ äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå.

Æåëòûé T-õåëïåð âñòðå÷àåòñÿ ñ B-ëèìôîöèòîì è ñâÿçûâàåòñÿ ñâîèì óíèêàëüíûì T-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì ñ àíòèãåíîì â ñîñòàâå MHC B-êëåòêè. Êîíå÷íî, íà êàðòèíêå ìû âèäèì òîëüêî äâå êëåòêè (ñëåâà çàñâåòèëñÿ åùå îäèí B-ëèìôîöèò), íî, íà ñàìîì äåëå, èõ òàì äåñÿòêè òûñÿ÷. Îíè êîíòàêòèðóþò, òðóòñÿ äðóã î äðóãà, ïðîâåðÿÿ, íåò ëè òàì ïîäõîäÿùåãî àíòèãåíà. Àíòèãåíû òîæå íå áûâàþò â åäèíè÷íûõ êîëè÷åñòâàõ, ýòî òûñÿ÷è è äåñÿòêè òûñÿ÷ ìîëåêóë.

Êîíòàêò ìåæäó T-õåëïåðîì è B-ëèìôîöèòîì ìîæåò è íå ïðîèñõîäèòü, åñëè íàõîäÿùèéñÿ íåïîäàëåêó T-ëèìôîöèò óæå ðàñïîçíàë àíòèãåí, êîòîðûé åìó ïðåäîñòàâèëà äåíäðèòíàÿ êëåòêà.  òàêîì ñëó÷àå àêòèâèðîâàííûé Ò-õåëïåð íà÷íåò âûäåëÿòü âåùåñòâà, êîòîðûå ïîìîãóò B-ëèìôîöèòó îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòüñÿ.

B-ëèìôîöèò ïðîäâèãàåòñÿ â ãëóáü ôîëëèêóëà, ãäå êëåòêè-ïîìîùíèêè, âî-ïåðâûõ, áóäóò óäåðæèâàòü åãî íà ìåñòå, à, âî-âòîðûõ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ. Âíóòðè ôîëëèêóëà ïîÿâëÿåòñÿ î÷àæîê, ãäå ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå äåëåíèå àêòèâèðîâàííîãî B-ëèìôîöèòà. Òàêîé î÷àã íàçûâàåòñÿ ãåðìèíàòèâíûì öåíòðîì (ëàò. germinis — ðîñòîê), à ñàì ôîëëèêóë íàçûâàåòñÿ âòîðè÷íûì.

Àêòèâèðîâàííûé B-ëèìôîöèò ïîëçåò â ôîëëèêóë.

Êàê B-ëèìôîöèòû ñòàíîâÿòñÿ åù¸ êðó÷å.

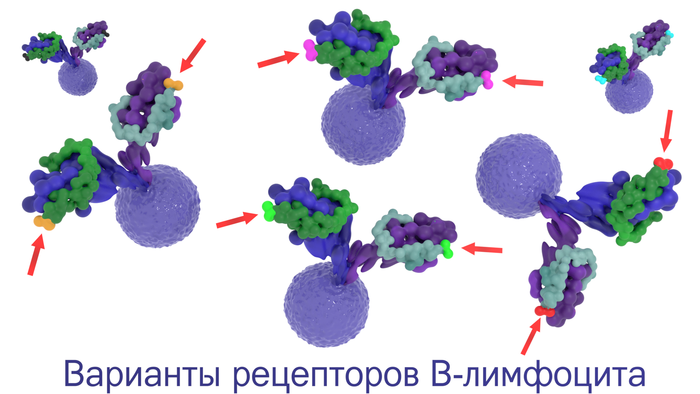

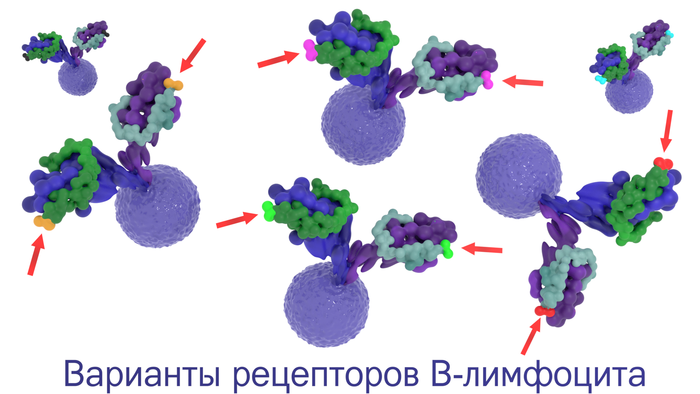

ß âåäü óæå ïèñàë, íàñêîëüêî óíèêàëüíûå B-êëåòî÷íûå ðåöåïòîðû è àíòèòåëà? À òàêæå, êàæåòñÿ, ÿ ðàññêàçûâàë, áëàãîäàðÿ êàêèì ïðîöåññàì ïîëó÷àåòñÿ ýòà óíèêàëüíîñòü. Íî íà ýòîì èñòîðèÿ óíèêàëüíîñòè íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, âî âðåìÿ äåëåíèÿ ëèìôîöèòîâ â ãåðìèíàòèâíîì öåíòðå ôîëëèêóëà çàïëàíèðîâàííî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷àñòîòà ìóòàöèé. Ýòî íàçûâàåòñÿ ñîìàòè÷åñêèì ãèïåðìóòàãåíåçîì è îçíà÷àåò, ÷òî ÷àñòîòà ìóòàöèé â ãåíàõ, îòâå÷àþùèõ çà àíòèòåëà, óâåëè÷èâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç (íà 4 — 6 ïîðÿäêîâ). Ýòî òî÷å÷íûå ìóòàöèè, òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ, â êîíå÷íîì áåëêå èçìåíÿåòñÿ îäíà ìîëåêóëà.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî-ìíîãî âàðèàíòîâ ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü èçìåíåííûìè B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òåïåðü èç ýòîãî îáèëèÿ ìóòàíòîâ íóæíî âûáðàòü òå, êîòîðûå ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿæóòñÿ ñ àíòèãåíîì. Íà êàðòèíêå íèæå ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü íåñêîëüêî ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü-÷óòü îòëè÷àþùèìèñÿ ðåöåïòîðàìè.

ôîëëèêóëàõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ ïðèñóòñòâóþò ôîëëèêóëÿðíûå äåíäðèòíûå êëåòêè, êîòîðûå ïîìîãàþò B-ëèìôîöèòàì â èõ ðàçâèòèè. Êðîìå òîãî, ýòè êëåòêè ñïîñîáíû äîëãî óäåðæèâàòü àíòèãåíû, êîòîðûå âûçâàëè àêòèâàöèþ B-ëèìôîöèòà. Ýòèõ àíòèãåíîâ íåìíîãî, íà âñåõ ëèìôîöèòîâ íå õâàòèò. Ïîýòîìó ìåæäó äåëÿùèìèñÿ B-ëèìôîöèòàìè ñ ðàçíûìè âàðèàíòàìè B-êëåòî÷íûõ ðåöåïòîðîâ âîçíèêàåò ñåðüåçíàÿ êîíêóðåíöèÿ. Êàæäûé ñîëäàò ðâåòñÿ â áîé, íî íà äåëî ïîéäóò òîëüêî ëó÷øèå. Òå ëèìôîöèòû, êîòîðûå íå ñìîãëè ñâÿçàòüñÿ èëè ñëàáî ñâÿçàëèñü ñ àíòèãåíîì, óìèðàþò (èõ ïîòîì ñúåäàþò ìàêðîôàãè). Òàêèõ ïîãèáøèõ êëåòîê — áîëüøèíñòâî. Îäíàêî íåêîòîðûå B-êëåòêè ïîëó÷àþò ðåöåïòîð, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿçûâàåòñÿ ñ àíòèãåíîì. Ñèëà ñâÿçè, àôôèííîñòü, ïðè ýòîì âîçðàñòàåò, ïðèìåðíî, â ñòî ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëüíûì (íà÷àëüíûì) âàðèàíòîì ðåöåïòîðà. Ýòîò ïðîöåññ íàçûâàþò ñîçðåâàíèåì àôôèííîñòè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ýòîãî ñîçðåâàíèÿ ïðîèñõîäèò ïåðåêëþ÷åíèå êëàññà èììóíîãëîáóëèíîâ: IgM ìåíÿåòñÿ íà IgG, IgE èëè IgA. B-ëèìôîöèòû ñî ñ÷àñòëèâûì ðåöåïòîðîì íà÷èíàþò ìíîãîêðàòíî äåëèòüñÿ, äàâàÿ æèçíü êëåòêàì-ïîòîìêàì, êîòîðûå áóäóò ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Âîò òàêîé íåáîëüøîé åñòåñòâåííûé îòáîð â íàøåì îðãàíèçìå.

Äåíäðèòíàÿ êëåòêà (ñ îòðîñòêàìè) óäåðæèâàåò íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè àíòèãåíû. Àêòèâèðîâàííûé ëèìôîöèò íà÷èíàåò äåëèòüñÿ, îáðàçóÿ ìíîæåñòâî ïîòîìêîâ ñ ÷óòü ðàçëè÷àþùèìèñÿ B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òå êëåòêè, êîòîðûå ñìîãëè êîíêóðåíòíî ñâÿçàòüñÿ ñ àíòèãåíîì, ïîëó÷àþò ñèãíàë ê ðàçìíîæåíèþ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ êëîíàëüíàÿ ëèíèÿ B-ëèìôîöèòîâ.

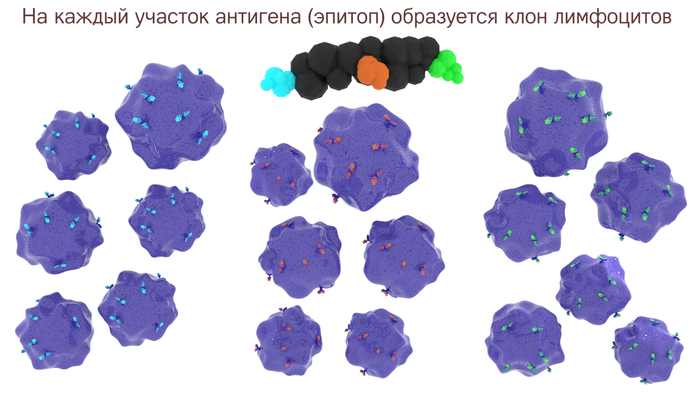

Âûæèâøèå B-ëèìôîöèòû ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ ìíîãîêðàòíî äåëÿòñÿ, îáðàçóÿ êëîí B-ëèìôîöèòîâ. Êëîí — ýòî ìíîæåñòâî êëåòîê, ÿâëÿþùèåñÿ èäåíòè÷íûìè ïîòîìêàìè îò îäíîé ðîäèòåëüñêîé êëåòêè. Òàê êàê àíòèãåíû â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì èìåþò íåñêîëüêî ðàçíûõ ýïèòîïîâ, òî íà êàæäûé ýïèòîï íàéäåòñÿ ñâîé B-ëèìôîöèò. È êàæäûé òàêîé ëèìôîöèò äàñò ñâî¸ ïîòîìñòâî êëåòîê — êëîíàëüíóþ ëèíèþ. Àíòèòåëà ê îäíîìó àíòèãåíó, íî îò ðàçíûõ êëîíîâ B-ëèìôîöèòîâ íàçûâàþò ìóëüòèêëîíàëüíûìè àíòèòåëàìè.

Ïîñëå ñåðèè òðàíñôîðìàöèé B-ëèìôîöèòû ïðîäâèãàþòñÿ ê âûõîäó èç ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. ×àñòü ëèìôîöèòîâ îñòàíåòñÿ çäåñü æå, â ëèìôîóçëå èëè ñåëåçåíêå, ïîëîâèíà âûéäåò â êðîâü è îñÿäåò â êîñòíîì ìîçãå, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ìèãðèðóåò â ñëèçèñòûå îáîëî÷êè.

êîíöå ñîçðåâàíèÿ àêòèâèðîâàííûå B-ëèìôîöèòû ïðåâðàùàþòñÿ â ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè èëè ïëàçìîöèòû. Ýòî êðóïíûå ìàòåðûå êëåòêè, ïðèìåðíî, â äâà ðàçà áîëüøå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíè óòðà÷èâàþò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è âîîáùå ñëàáî ðåàãèðóþò íà îêðóæàþùåå. Òåïåðü ó íèõ åñòü îäíà çàäà÷à — ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Ïëàçìîöèòû óòðà÷èâàþò ñâîé óíèêàëüíûé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è íà åãî îñíîâå íà÷èíàþò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà. Âñÿ àêòèâíîñòü êëåòêè íàïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî áåëêîâ — èììóíîãëîáóëèíîâ. Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â ëèìôîóçëàõ è ñåëåç¸íêå, æèâóò îò 4 äî 7 íåäåëü. Ïëàçìîöèòû, ïîñåëèâøèåñÿ â êîñòíîì ìîçãå, ìîãóò æèòü äåñÿòêè ëåò è âîîáùå âñþ æèçíü, è âñå ýòî âðåìÿ áóäóò ïîòèõîíüêó ïðîèçâîäèòü ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà (íàïðèìåð, IgG ïðîòèâ êîðè).

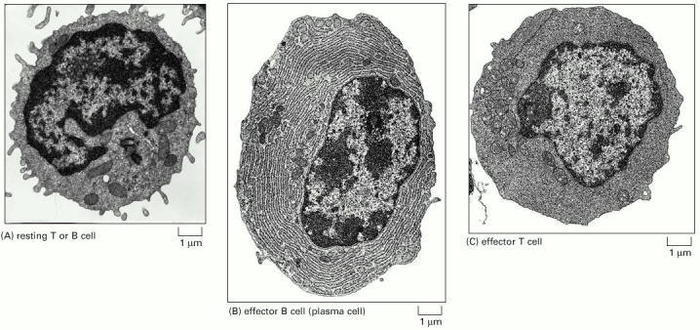

Ñëåâà ïîêàçàí íàèâíûé Ò- èëè B-ëèìôîöèò — îíè ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷èìû. Ïîñåðåäèíå èçîáðàæåíà ýôôåêòîðíàÿ B-êëåòêà (ïëàçìîöèò). Âñÿ îáëàñòü öèòîïëàçìû ïëàçìîöèòà çàíÿòà ýíäîïëàçìàòè÷åñêèì ðåòèêóëóìîì — ñåòüþ îðãàíåëë, ñèíòåçèðóþùèõ áåëîê. Ñïðàâà èçîáðàæåí T-êèëëåð èëè T-õåëïåð (ïðîèñõîäÿò èç íàèâíûõ Ò-ëèìôîöèòîâ).

×àñòü àêòèâèðîâàííûõ ëèìôîöèòîâ ïðåâðàùàåòñÿ â B-êëåòêè ïàìÿòè. Îíè íå ïðîäóöèðóþò àíòèòåëà, à æäóò ïîâòîðíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ âðàãîì.  äàëüíåéøåì, åñëè â îðãàíèçì ñíîâà ïîïàäåò òîò æå ñàìûé àíòèãåí, B-êëåòêè áûñòðî äèôôåðåíöèðóþòñÿ â ïëàçìîöèòû è íà÷èíàþò ïðîèçâîäèòü àíòèòåëà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Íî èììóííîé ïàìÿòè ÿ ñîáèðàþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíûé ïîñò.

Åù¸ ñîâñåì ÷óòü-÷óòü î B-ëèìôîöèòàõ.

B-êëåòêè, ïîäîáíî Ò-ëèìôîöèòàì, òîæå áûâàþò íåñêîëüêèõ âèäîâ (ñóáïîïóëÿöèé). Âûäåëÿþò òàêèå Â-êëåòêè: Â1, Â2 è Â êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû (MZB, Marginal Zone B-cell).

Î B2-êëåòêàõ âû òîëüêî ÷òî ïðî÷èòàëè ïîñò. B2-ëèìôîöèòû âîâëåêàþòñÿ â èììóííûé îòâåò è ïðîäóöèðóþò ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà ê êîíêðåòíîìó àíòèãåíó.

B1 êëåòêè ìåíåå ñïåöèôè÷íû, èõ ìíîãî â ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ, â ïëåâðå, êèøå÷íèêå è ñåëåç¸íêå. Ýòè êëåòêè ìîãóò äîëãî æèòü â îðãàíèçìå, ïåðèîäè÷åñêè äàâàÿ ïîòîìñòâî áåç âñÿêîé äîïîëíèòåëüíîé ñòèìóëÿöèè. Èì íå íóæåí àíòèãåí, ÷òîáû íà÷àòü ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà.  îñíîâíîì, îíè ïðîèçâîäÿò íèçêîñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà IgM è IgA, ñïîñîáíûå ñâÿçûâàòüñÿ ñî ìíîãèìè àíòèãåíàìè. Ïðåäíàçíà÷åíèå B1-ëèìôîöèòîâ — áûñòðûé îòâåò íà øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûõ âðàãîâ (â îñíîâíîì, ýòî áàêòåðèè). Èìåííî ýòè ëèìôîöèòû ïðîèçâîäÿò IgM, êîòîðûé â íîðìå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â êðîâè. Òàêæå ýòè êëåòêè ïðîèçâîäÿò IgG, õîòÿ è ñ íåâûñîêîé àôôèííîñòüþ. Òàêèå èììóíîãëîáóëèíû, êîòîðûå ïîñòîÿííî âûðàáàòûâàþòñÿ â îðãàíèçìå áåç âíåøíåãî àíòèãåíà, íàçûâàþò åñòåñòâåííûìè àíòèòåëàìè. Åñòåñòâåííûå àíòèòåëà ñàìûìè ïåðâûìè ìîãóò ñâÿçûâàòü âèðóñû ãðèïïà è äàæå ÂÈ× (íå âåðèòå? — âîò ñòàòüÿ).

MZB èëè êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîèìåííîé ÷àñòè ñåëåç¸íêè (ïîìíèòå, ìåñòî íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ïóëüïû?) Îíè î÷åíü ïîõîæè íà B1-êëåòêè. MZB ñëåäÿò çà àíòèãåíàìè êðîâè è ïðîèçâîäÿò òîëüêî IgM. Èõ àíòèòåëà íå îñîáî ñïåöèôè÷íûå, çàòî ñðàáàòûâàþò â ñàìîì íà÷àëå èíôåêöèè, ÷òîáû õîòü êàê-òî çàäåðæàòü âðàãà — äî òîé ïîðû, êîãäà ïîäîñïåþò B2-ëèìôîöèòû.

Ñàëþòóþ âñåì, êòî äî÷èòàë äî êîíöà. Èììóíèòåò íå ñàìàÿ ëåãêàÿ òåìà, è ÷åì áëèæå ìû ïîäáèðàåìñÿ ê ïîëíîé êàðòèíå, òåì ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå. Íàäåþñü, ñìîãó ïðîâåñòè âàñ ñêâîçü òåðíèè ñëîæíîñòåé ê çâåçäàì ïîçíàíèÿ 🙂 ß ñîáèðàþñü ñäåëàòü íåáîëüøîé ïåðåðûâ, íî íà ýòîé òåìå èììóíèòåò åù¸ íå èñ÷åðïàí. Âåðíóñü ïîñëå îòïóñêà. Âñåì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è äîëãîæèâóùèõ ïëàçìîöèòîâ!

Источник

Естественные киллеры или NK-клетки — это большие гранулярные лимфоциты, являющиеся частью врожденного (неспецифического) иммунитета, поскольку, в отличие от Т- и В-лимфоцитов, на их поверхности отсутствуют антиген-специфические рецепторы. Естественные киллеры составляют 5-10% от общего количества лимфоцитов в крови человека. Они играют важную роль в защите организма от вирусных инфекций и является неотъемлемой составляющей противоопухолевого иммунитета.

Эти клетки проявляют цитотоксическое действие, путем высвобождения из цитоплазматических гранул белков перфорин и гранзимив, заставляющие клетку-мишень умирать путем апоптоза. Название «природные» означает, что они не требуют предварительной активации, для того чтобы уничтожить опасную для организма клетку.

История открытия

Открытие NK-клеток в 1976 году было частично случайным. Иммунологи проводили опыт по измерению противораковой активности лимфоцитов мышей. Животные предворительно имунизувались соответствующим типом злокачественно трансформированных клеток, как негативный контроль использовались лимфоциты из здоровых мышей и мышей, иммунизированных другим типом раковых клеток. К большому удивлению исследователей, контрольные лимфоциты проявляли хорошо выраженную противораковой активностью, осуществляя лизис перерождающихся клеток. Позже было выяснено, что это отвечали большие гранулярные лимфоцты, то есть естественные киллеры.

Для того чтобы выяснить, каким образом NK-клетки распознают свои мишени, ученые использовали модель отторжения трансплантатов костного мозга у мышей. Полученные данные позволили сформулировать гипотезу «отсутствующего я» (англ. Missing self), согласно которой естественные киллеры убивают все клетки, на поверхности которых отсутствуют эндогенные молекулы главного комплекса гистосовместимости класса И. Сейчас известно, что в регуляции активности NK-клеток действительно участвуют молекулы MHC класса I, но также задействованы и другие факторы.

Поверхностные детерминанты естественных киллеров

От других лимфоцитов человека естественные киллеры можно отличить по наличию на их мембране антигена CD56 (изоформы молекулы адгезии нервных клеток (англ. Neural cell adhesion molecule, NCAM) массой 140кДа) и отсутствием CD3, характерного для Т-лимфоцитов. Однако CD56 присутствует также на небольшой части Т-клеток. Также было выяснено, что эта детерминанта вообще отсутствует на NK-клетках мышей.

В 2007 году было предложено использовать маркер NKp46 (NK-активирующий рецептор) для выделения естественных киллеров из крови любого вида. Однако эта молекула была обнаружена также и на поверхности небольшого количества Т-цитотоксических клеток, более того, часть CD3- / CD56 + клетки не экспрессировали на мембране NKp46. Определение точного поверхностного фенотипа естественных киллеров, которое бы дозолило получать чистые поплуяции этих клеток продолжается.

Созревание естественных киллеров

Все лимфоциты развиваются из общих клетки-предшественников лимфоидного ряда, в свою очередь образуются из гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге. Соответственно, в костном мозге имеются все промежуточные стадии развития В-лимфоцитов, и часть — Т-лимфоцитов. Остальные незрелых Т-клеток была выделена из тимуса, где они завершают свое развитие. Однако, промежуточные стадии созревания NK-клеток не были найдены ни в костном мозге, ни в тимусе.

На видимину от других лимфоцитов природные киллеры завершают свое развитие во вторичных лимфоидных органах (лимфатических узлах и миндалинах). Субпопуляция CD34 + / CD45RA + клеток-предшественников лимфоидного ряда (pro-NK-клетки) из костного мозга попадает в кровоток, и транспортируется к вторичным лимфоидных органов. В лимфатических узлах pro-NK-клетки выходят в парафолликулярными пространство, где происходит их дальнейшее созревание. Для развития этих клеток необходимо наличие в микроокружение интерлейкина 15 (ИЛ-15), который синтезируется некоторыми дендритных клеток. Промежуточными стадиями развития NK-клеток во вторичных лимфоидных органах является pro-NK, pre-NK, iNK (от англ. Immature) и CD56 bright NK (от англ. Bright — яркий). Последние отмечаются очень высоким уровнем экспрессии поврехневого белка CD56, взаимодействие которого с рецептором к фактору роста фибробластов-1, необходимой для завершения развития естественных киллеров. Зрелые NK-клетки, CD56 dim NK (от англ. Dim — тусклый), выходят в лимфу, с которой впоследствии попадают в кровь. Часть CD56 bright NK-клеток остается во вторичных лимфоидных органах, для регуляции функционирования некоторых клеток иммунной системы.

| Созревание естественных киллеров во вторичных лимфоидных органах | |||||

| Стадия созревания | pre-NK | pro-NK | iNK | CD56 bright | CD56 dim (зрелые естественные киллеры) |

| Экспрессия поврехневих детерминант | CD34 + CD45RA + CD10 + CD117- CD161- | CD34 + CD45RA + CD10- CD117 + CD161 +/- | CD34- CD117 + CD161 + NKp46- CD94 / NKG2A- | CD171 +/- NKp46 + CD94 / NKG2A + CD16- KIR +/- | CD171- NKp46 + CD94 / NKG2A +/- CD16 + KIR + |

| Место | Образуются в костном мозге и мигрируют во вторичные лимфоидные органы | Вторичные лимфоидные органы | Вторичные лимфоидные органы | Вторичные лимфоидные органы | Выходят в лимфу и возвращаются в кровоток |

Функции естественных киллеров

Естественные киллеры является частью врожденного иммунитета, они задействованы в ранней ответы против вирусных инфекций и внутриклеточных бактерий. По сравнению с клетками специфического иммунитета (Т- и В-лимфоцитами) они имеют то преимущество, что не требуют долгой активации. Пик их активности приходится на 3-й день после начала инфекции, тогда как для цитотоксических Т-лимфоцитов он наступает аж на 7-й день. Кроме того NK-клетки дополняют действие Т-цитотоксических клеток, уничтожая недоступны для них клетки с уменьшенной или отсутствующей экспрессией белков главного комплекса гистосовместимости. Наконец, естественные киллеры, могут еще и регулировать иммунный ответ производя различные цитокины, в частности интерферон-γ. Тяжелые последствия недостатка естественных киллеров в организме человека могут быть проиллюстрированы на примере синдрома Чедиак-Хигаси. Вследствие дисфункции NK-клеток и нейтрофилов больные страдают от повышенной склонности к инфекциям и развития лейкимии и лимфом.

Функции, которые выполняют естественные киллеры можно разделить на два основных типа: продуцирования цитокинов, регулирующих работу других клеток иммунной системы, и непосредственное уничтожение поврежденных клеток, происходит при участии перфорин / гранзимив или рецепторов смерти.

Образование интерферона-γ

Часть субпопуляции CD56 bright NK-клеток остается во вторичных лимфоидных органах, там они находятся в непосредственной близости к Т-гелперив и многих антиген-презентуя клеток. Эти клетки могут влиять друг на друга, синтезируя различные наборы цитокинов. Естественные киллеры частности выделяют интерферон-γ (ИФН-γ), который может выполнять следующие функции:

- стимулирует Т-гелперы 1 (отвечают за запуск клеточного иммунитета)

- активирует антиген-презентуя клетки и способствует увеличению экспрессии MHC класса I;

- активирует уничтожения макрофагами облигатных внутриклеточных паразитов;

- подавляет пролиферацию зараженных вирусами и раковых клеток.

Для того, чтобы природный киллер начал синтезировать ИФН-γ он должен получить два сигнала, один из которых всегда является интерлейкин 12 (ИЛ-12), а другим может быть ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-15, ИЛ-18 или сигнал от рецепторов активации NK-клеток, таких как CD16 (FcγRIIIa) или NKG2D. Все вышеуказанные цитокины могут синтезироваться моноцитами, макрофагами и / и дендритные клетки. Выработка интерферона-γ и других провоспалительных цитокинов и хемокинов естественными киллерами начинается через несколько минут после их стимуляции, отличает их от Т-лимфоцитов, которые требуют длительной активации.

Провоспалительные цитокины, выделяемые NK-клетками не только активируют другие клетки иммунной системы, а также и стимулируют их к секреции ИЛ-10 и трансформирующего фактора роста-β, которые в свою очередь подавляют сами NK-клетки. Таким образом эта система регулируется на основе отрицательной обратной связи.

Антитело-зависимая клеточная цитотоксичность

Зрелые естественные киллеры, циркулирующих в крови, имеют значительно более высокую способность к цитолитической действия, чем CD56 bright NK-клетки, которые остаются в лимфатических узлах. Также зрелые NK-клетки имеют более низкий уровень экспрессии CD56, зато на их мембране в большем количестве имеется маркер CD16. CD16 — это низькоафинний Fcγ рецептор Ша, что присоединяется к костантного домена антител иммобилизованных на поверхности клетки. Присоединение FcγIIIA к антитела приводит к дегрануляции природного киллера, в результате чего происходит перфорин-зависимый лизис клетки-мишени. Такое действие называется антитело-зависимой клеточной цитотоксичности (англ. Antibody-dependent cellular cytotoxicity).

Антитело-зависимая клеточная цитотоксичность наблюдалась после введения больным раком препаратов на основе моноклональных антител: трастузумаб (англ. Trastuzumab) и ритуксимаб (англ. Rituximab). После присоединения антител к злокачественным клеткам, последние разрушались в основном естественными киллерами. В осуществлении антитело-зависимой клеточной цитотоксичности могут участвовать и другие клетки неспецифической иммунной системы (нейтрофилы, эозинофилы, макрофаги, моноциты).

Активация естественных киллеров независимая от антител

Естественные киллеры могут осуществлять лизис клеток-мишеней даже без участия антител. Поскольку они не имеют на своей поверхности антиген-специфических рецепторов, механизм по которому NK-клетки распознают свои мишени некоторое время оставался непонятным. Первой гипотезе, которая объясняла такое распознавания, была гипотеза «отсутствующего я» (англ. Missing self). Она утверждала, что природный киллер будет убивать любую клетку, на поверхности которого нет достаточного количества эндогенных молекул MHC класса I. Позже было выяснено, что эта гипотеза была слишком упрощенной, на самом деле NK-клетки содержат большое количество рецепторов активации и ингибирования, сигналы от которых участвуют в регуляции цитотоксической активности NK-клеток.

Ингибирующие рецепторы естественных киллеров

К ингибирующих рецепторов естественных киллеров относятся:

- Несколько типов KIR (англ. Killer immunoglobulin-like receptor), распознающие классические молекулы MHC класса Ia (HLA-A, HLA-B и HLA-C);

- Гетеродимерний рецептор CD94 / NKG2A, что взаимодействует с неклассическими молекулами MHC класса Ib (HLA-E).

Ингибиторные сигналы, поступающие от этих рецепторов после их взаимодействия с эндогенными молекулами главного комплекса гистосумиснотси способны подавлять любой активирующий сигнал.

В геноме человека существует несколько десятков генов, кодирующих различные молекулы KIR, и каждая NK-клетки экспрессируют только часть из них. Определение правильного набора ингибиторных рецепторов, которые будут распознавать именно собственные эндогенные молекулы MHC данного организма, происходит в процессе «образования» естественных киллеров.

Во многих инфицированных вирусами и злокачественно перерождающихся клеток уровень экспрессии MHC класса I резко снижается (таким образом они могут избежать цитотоксического действия Т-лимфоцитов), эти клетки могут стать мишенями для NK-клеток.

Активирующие рецепторы естественных киллеров

Цитотоксическое действие естественных киллеров зависит от динамического равновесия между ингибиторной и активирующими рецепторами. Для лизиса клетки-мишени недостаточно одной только видсунтности подавляющего сигнала, необходимо также наличие активирующего, который может поступать от одного из следующих рецепторов:

- NKG2D

- NCR

- нектин и нектин-образные рецепторы

- NKp80 и некоторых других.

Лучше охарактеризован рецептор NKG2D, распознающий по крайней мере шесть различных лигандов (три из них является трансмембранными белками (MICA, MICB и ULBP-4), еще три — гилкофосфатидилинозитол-заякорена (например ULPB-4)). Эти лиганды отсутствуют на поверхности нормальных клеток организма, а появляются в случае генотоксического или клеточного стресса, возникающего, например, при заражении вирусом или злокачественном перерождении.

Механизм цитотоксического действия

Естественные киллеры могут проявлять цитотоксичность одним из двух путей:

- Большинство NK-клеток имеют своей поврехни белок FasL, который при активации присоединяется к рецептору смерти Fas на поверхности клетки-мишени и таким образом активирует в ней апоптоз;

- Естественные киллеры содержат гранулы заполненные белками перфорин и гранзимамы, при активации происходит дегрануляция клеток. При этом перфорины встраиваются в мембрану мишени и образуют каналы, это само по себе может вызвать осмотическое лизис клетки. Кроме того, через эти каналы в цитоплазму клетки могут попадать протеазы гранзимы, которые запускают каскад реаций активации апоптоза.

Изображения по теме

Источник