Механизм инициации иммунных реакций при воспалении

Причиной воспаления является любой фактор, способный вызвать повреждение тканей, — флогоген(от лат. phlogosis — воспаление; синоним термина inflammatio). Различают флогогены внешние и внутренние.Чаще встречается воспаление, вызванное экзогенными агентами. Внешние флогогеныпо своей природе могут быть биологическими(чаще всего инфекционными — бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, животные-паразиты), физическими(механическая, термическая, лучевая энергия), химическими(кислоты, щелочи, боевые отравляющие вещества, скипидар, кротоновое и горчичное масла и т.д.). Внутренними причинами воспаления чаще всего являются очаг некроза ткани, гематома, образовавшиеся камни, отложение солей, иммунные комплексы и др.

Поскольку наиболее частой причиной воспаления являются инфекционные агенты, его делят по этиологии на инфекционное (септическое)и неинфекционное (асептическое).

Любое воспаление включает 3 основных компонента:

• альтерацию — повреждение клеток и тканей;

• расстройство микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией;

• пролиферацию — размножение клеток и восстановление целостности ткани.

Соответственно различают: альтеративное воспаление, экссудативное воспаление, пролиферативное (продуктивное) воспалениеи — как его отдельный вариант — гранулематозное воспаление.

Патогенез воспаления представляет собой сложное сочетание нервных, гуморальных и эффекторных механизмов, лежащих в основе большого числа воспалительных феноменов, составляющих вышеперечисленные явления

Альтеративные явления при воспалении включают тканевой распади усиленный обменвеществ («пожар обмена»), приводящие к ряду физико-химических изменений в воспаленной ткани: накоплению кислых продуктов (ацидоз,или Н+-гипериония),увеличению осмотического давления (осмотическая гипертензия,или гиперосмия),повышению коллоидно-осмотического, или онкотического, давления (гиперонкия).

В зависимости от силы повреждающего агента, интенсивности и локализации воспаления морфологические проявления альтерации широко варьируют: от едва заметных структурно-функциональных изменений до полной деструкции (некробиоз)и гибели (некроз)тканей и клеток

Роль интерлейкинов:

Интерлейкин 1 выделяется макрофагами вызывает активацию тучных клеток.

Интерлейкин 1 выделяется макрофагами вызывает активацию тучных клеток. Увеличивает прекоагулирующую активность клеток сосудов эндотелия, увеличивает чувствительность клеток и тканей к факторам некроза опухоли, способен развить лихорадку

Интерлейкин 2 снижает АД, снижает тонус сосудов, способствует развитию сердечной недостаточности

Интерлейкин 12 увеличивает агрегацию тромбоцитов, снижает АД, снижает мозговое кровообращение.

Интерлейкин 1,6, фактор некроза опухоли влияют на иммунный ответ , осуществяется при общей реакции на воспаление (лихорадка,лейкоцитоз, увелицение СОЭ)

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав

lektsii.net — Лекции.Нет — 2014-2020 год. (0.007 сек.)

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав

Источник

Схематическое представление первичной и вторичной иммунной реакции

Иммунный ответ — это сложная многокомпонентная, кооперативная реакция иммунной системы организма, индуцированная антигеном, уже распознанным как чужеродный, и направленная на его элиминацию. Явление иммунного ответа лежит в основе иммунитета. Иммунный ответ зависит от:

- антигена — свойства, состав, молекулярная масса, доза, кратность попадания, длительность контакта;

- состояния организма (иммунологическая реактивность);

- условий внешней среды.

Иммунный ответ различается врождённый и приобретённый (или адаптивный). Врождённый — это распознавание чужеродных раздражителей благодаря унаследованным механизмам, в то время как приобретённый иммунный ответ использует для распознавания рецепторы, число которых почти ничем не ограничено и они формируются в организме каждого человека. Приобретённый иммунный ответ может гибко реагировать на чужеродный раздражитель: если тот будет сочтён не опасным, то данный раздражитель в будущем больше не будет вызвать реакции (иммунологическая толерантность). Если же раздражитель классифицирован как опасный, последует продуктивный иммунный ответ, и чужеродные цели-раздражители будут устранены.

Иммунный ответ действует на вторжение болезнетворных микроорганизмов в организм (бактерии, вирусы, грибки, паразиты) либо патологически изменённые клетки собственного тела (злокачественная опухоль). Иммунный ответ против нормальных клеток организма может возникать, когда собственные вещества организма ошибочно воспринимаются как чужеродные (аутоиммунные заболевания). Кроме этого, безвредные вещества из окружающей среды также ошибочно могут быть классифицированы как опасные и вызывать реакцию (аллергия). С другой стороны, если патогенам удаётся избежать иммунного ответа, то это приводит к ускользанию от иммунного ответа (нем. Immunevasion).

Механизмы, которые вызывают устранение вторгнувшихся в организм патогенов в ходе иммунного ответа, чрезвычайно разнообразны. Система комплемента состоит из самоорганизующихся белковых комплексов, которые помечают агента или могут напрямую убить его. Микробицидные вещества высвобождаются клетками вне иммунной системы, также могут быть активированы разнообразные макрофаги и клетки-киллеры, а антитела начнут связываться с высокоспецифичными чужеродными структурами. Обычно несколько таких эффекторных механизмов действуют одновременно с тем, чтобы обеспечить полное удаление патогенов из организма. Тем не менее, чрезмерная реакция иммунной системы должна предотвращаться, так как это может привести к серьёзным повреждениям или даже некрозу тканей, а также летальному исходу (анафилактический или септический шок, гиперцитокинемия). Кроме того, значительная реакция против собственного тела также должна быть исключена, чтобы предотвратить аутоиммунные заболевания. Таким образом, в иммунной системе присутствует множество регуляторных механизмов для того, чтобы соблюдался баланс между защитным и вредным иммунным ответом.

Врождённый иммунный ответ[править | править код]

Во врождённом иммунном ответе участвует большое разнообразие типов клеток и переменных факторов, что в совокупности образует тесно связанную и скоординированную форму защитной системы. Это обусловлено характеристиками возбудителей иммунной реакции, которые распознаются врождёнными рецепторами — отсюда термин «врождённая иммунная реакция». Такой иммунный ответ происходит быстро и эффективно: через считанные минуты после проникновения в организм большинство болезнетворных микроорганизмов обнаруживаются и обезвреживаются, а спустя несколько часов они полностью устранены.

Приобретённый иммунный ответ[править | править код]

Посредством фагоцитоза активированные вирусом макрофаги затем «назначаются» иммунной системой для специфического или адаптивного приобретённого иммунного ответа. В свою очередь он различается на 2 вида: гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Гуморальный иммунный ответ[править | править код]

Гуморальный иммунный ответ организма представляет собой антитела против патогенов, в основном находящихся в жидкости крови и лимфы, а также в бесклеточной плазме или в сыворотке крови. Специфические антитела, также называемые иммуноглобулинами, — это белковые молекулы, которые продуцируются и высвобождаются плазматическими клетками и действуют в кровяном и лимфатическом потоках.

Плазматические клетки являются потомками активированных B-лимфоцитов. Активация B-лимфоцита происходит путём связывания соответствующего антигена с распознающим антигены B-клеточным рецептором. Это специфические иммуноглобулины, закреплённые в клеточной мембране B-клетки.

Гиперчувствительность и аллергия[править | править код]

Гиперчувствительность (создаваемая антителами анафилаксия и клеточно-опосредованная аллергия) является приобретённым иммунным ответом с «памятью». Такой иммунный ответ может наступать в качестве контактного дерматита против химически чистых веществ после первичного или нескольких повторных контактов с аллергеном. Клеточно-опосредованным иммунным ответом может являться отторжение экзогенных трансплантированных органов.

Литература[править | править код]

- Jörg Hacker, Jürgen Heesemann. Molekulare Infektionsbiologie. — 1-е издание. — Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2000. — ISBN 3-86025-368-9.

- Michael T. Madigan, John M. Martinko. Brock Biology of Microorganisms. — 11-е международное издание. — Upper Saddle River, NJ., USA: Pearson Prentice Hall, 2006. — 992 с. — ISBN 978-0131443297.

- Peter F. Zipfel, Peter Kraiczy, Jens Hellwage: Das tägliche Versteckspiel: Wie Mikroorganismen der Immunabwehr entgehen. Biologie in unserer Zeit 32(6), S. 371 — 379 (2002), ISSN 0045-205X

- Diethard Baron, Jürgen Braun, Andreas Erdmann: Grüne Reihe. Genetik. Materialien S II. (Lernmaterialien)

- Charles A. Janeway, Paul Travers, Mark Walport: Immunobiology. B&T; 6. Auflage (2005) ISBN 0815341016.

Источник

Оглавление темы «Селезенка. Лимфатические узлы. Стадии иммунного ответа. Формы иммунного ответа. Воспаление. Механизмы, контролирующие иммунную систему.»: Стадии иммунного ответа. Формы иммунного ответа. Воспаление. Ранний защитный воспалительный ответ.Ранний защитный воспалительный ответ призван препятствовать внедрению и распространению возбудителя, по возможности быстро удалять его из организма. Ранний защитный воспалительный ответ разыгрывается в течение первых 4 сут после внедрения возбудителя. Ранний защитный ответ против внедрившихся в организм патогенных микроорганизмов обеспечивается факторами врожденного иммунитета, к которым относятся фагоцитирующие клетки крови и тканей, естественные киллеры, циркулирующие в крови белковые молекулы, обладающие защитными свойствами (компоненты системы комплемента и др.), а также межклеточные медиаторы — цитокины. Ранний воспалительный ответ стимулирует последующий специфический иммунный ответ, влияет на его форму, способствуя развитию наиболее эффективного против конкретного микроорганизма специфического иммунного ответа.

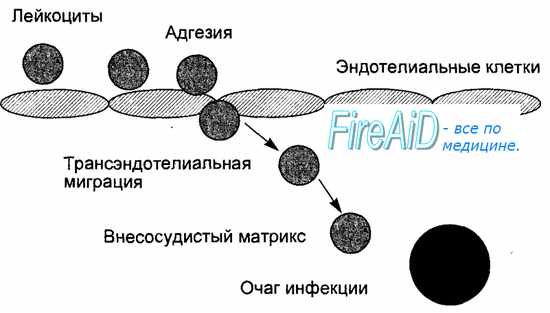

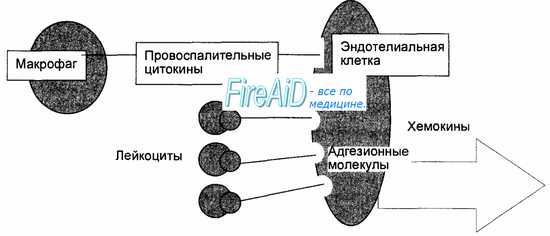

Ранний воспалительный ответ начинается с привлечения лейкоцитов из кровяного русла в очаг инфекции с последующей их активацией для удаления возбудителя (рис. 8.6). Мобилизация лейкоцитов в очаг инфекции стимулируется провоспалительными цитокинами, а опосредуется адгезионными молекулами на поверхности лейкоцитов и эндотелиальных клеток, а также молекулами хемокинов и их рецепторами. Провоспалительные цитокины (туморнекротизирующий фактор—ТНФ, интерлейкин-1 — ИЛ-1) продуцируются и секретируются макрофагами при фагоцитозе возбудителя. Под действием этих цитокинов на поверхности эндотелиальных клеток, появляются адгезионные молекулы вначале для нейтрофилов, а затем для моноцитов и лимфоцитов, ответственные за прилипание лейкоцитов к эндотелию сосудов. Кроме того, активированные цитокинами эндотелиальные клетки продуцируют хемокины, достигающие высокой концентрации на уровне очага инфекции (рис. 8.7). Этим обеспечивается прочная адгезия лейкоцитов к эндотелиальным клеткам с последующей их трансэндотелиальной миграцией и выходом в ткани в направлении очага инфекции (см. рис. 8.6). Таким образом, ранний воспалительный ответ проявляется инфильтрацией очага инфекции фагоцитирующими клетками, где эти клетки получают дополнительные сигналы активации от микробных продуктов и компонентов (липополисахарид клеточной стенки бактерий), от компонентов активированной системы комплемента и от провоспалительных цитокинов, в том числе, от гамма-интерферона, продуцируемого и секретируемого активированными естественными киллерами. Активированные фагоцитирующие клетки приобретают повышенную способность убивать захваченных микробов, что способствует удалению возбудителя. Активированные под влиянием провоспалительных цитокинов эндотелиальные клетки продуцируют молекулы вазодилататоров, под действием которых усиливается местный кровоток, повышается проницаемость сосудов для макромолекул фибриногена, который, покидая сосуды, превращается в фибрин, что способствует ограничению очага инфекции. В случае попадания в организм небольшого количества низковирулентных возбудителей ранний воспалительный ответ подавляет очаг инфекции.

Удаление из кровяного русла попавших в кровь единичных бактериальных клеток является функцией системы комплемента. Большая часть компонентов комплемента синтезируются гепатоцитами и мононуклеарными фагоцитами. Компоненты комплемента (С1, С2, СЗ, С4, С5, С6, С7, С8, С9, факторы В и D) содержатся в крови в неактивной форме. При попадании в кровяное русло бактерий на их поверхности каскад ферментативных реакций ведет к последовательной активации компонентов системы комплемента («альтернативный путь активации») с формированием мембран-атакующего комплекса (С5—С9), вызывающего лизис бактерий. В процессе активации системы комплемента накапливаются фрагменты, которые опосредуют разные биологические эффекты: привлечение лейкоцитов в очаг инфекции или воспаления (хемотаксис) — фрагмент С5а, усиление фагоцитоза (опсонизацию) — СЗb, индукцию синтеза и секреции медиаторов воспаления — С3а, С5а. (При развитии специфического иммунного ответа и появлении в кровяном русле комплексов антиген—антитело другой каскад ферментативных реакций ведет к активации системы комплемента — «классический путь активации») — Также рекомендуем «Представление антигена. Распознавание антигена. Взаимодействие Т-хелперов ( Тh1 ) с антигенпредставляющими клетками.» |

Источник