Медиаторы воспаления при аллергических реакциях

Медиаторы аллергии высвобождаются или синтезируются при образовании комплексов аллерген-сенсибилизированный Т-лимфоцит или аллерген-антитело. Данные вещества играют важнейшую роль в возникновении гиперчувствительности к тому или иному раздражителю.

Медиаторы аллергических реакций оказывают вазоактивное, контрактильное, хемотаксическое действие, способны повреждать ткани организма и активизировать репарационные процессы. Действия данных веществ зависят от типа аллергии, механизмов ее возникновения, вида раздражающего агента.

Медиаторы аллергических реакций оказывают вазоактивное, контрактильное, хемотаксическое действие, способны повреждать ткани организма и активизировать репарационные процессы. Действия данных веществ зависят от типа аллергии, механизмов ее возникновения, вида раздражающего агента.

Классификация аллергий

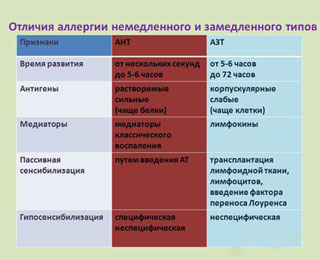

В зависимости от выраженности и скорости появления симптомов после повторного воздействия раздражающего агента реакции гиперчувствительности подразделяются на 2 группы:

- реакции немедленного типа;

- реакции замедленного типа.

Реакции гиперчувствительности немедленного типа возникают практически сразу после повторного воздействия раздражающего вещества. Антитела, образовавшиеся при первом контакте в аллергеном, свободно циркулируют в жидких средах. В случае следующего проникновения раздражителя быстро образуется комплекс антиген-антитело, что вызывает стремительное возникновение симптомов аллергии.

Развитие замедленной аллергической реакции происходит через 1-2 суток после взаимодействия с раздражающим агентом.

Данная реакция не связана с выработкой антител — в ее развитии участвуют сенсибилизированные лимфоциты. Медленное развитие ответной реакции на воздействие раздражителя связано с тем, что для скопления лимфоцитов в области воспаления требуется больше времени, по сравнению с немедленной реакцией гиперчувствительности, которая характеризуется образованием комплекса антиген-антитело.

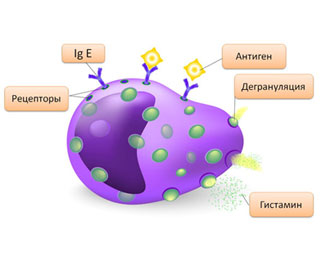

Медиаторы гиперчувствительности немедленного типа

При развитии немедленной реакции гиперчувствительности роль клеток-мишеней выполняют лаброциты, или тучные клетки и базофильные лейкоциты, обладающие F-рецепторами к иммуноглобулину Е и иммуноглобулину G. После соединения антигена с антителами возникает дегрануляция и высвобождаются медиаторы.

Медиаторы аллергических реакций немедленного типа следующие:

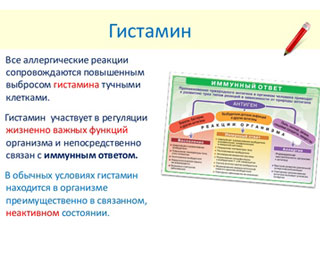

- гистамин относится к главным медиаторам аллергии. Он подавляет цитотоксическое воздействие Т-клеток, их размножение, дифференцировку В-клеток и выработку антител плазмоцитами, активизирует деятельность Т-супрессоров, обладает хемотаксическим и хемокинетическим эффектом в отношении эозинофилов и нейтрофилов, снижает процесс выделения лизосомных ферментов нейтрофилами.

- серотонин увеличивает спазм сосудов важнейших органов, таких как сердце, легкие, почки, мозг. Под его воздействием происходит сокращение гладкой мускулатуры. Серотонин не оказывает противовоспалительное действие, характерное для гистамина. Этот медиатор активизирует Т-супрессоры вилочковой железы и селезенки, а также миграцию Т-клеток селезенки в костный мозг и лимфатические узлы. Помимо иммуносупрессирующего действия, серотонин также способен стимулировать иммунитет. Под влиянием медиатора повышается чувствительность мононуклеаров к разнообразным хемотаксическим факторам.

- брадикинин является элементом кининовой системы. Данный медиатор способствует расширению и повышению проницаемости сосудов, провоцирует продолжительный бронхоспазм, раздражающе воздействует на болевые рецепторы, активизирует выработку слизи в пищеварительном тракте и дыхательных путях. Брадикинин быстро вырабатывается при повреждении тканей организма, вследствие чего возникают многие эффекты, характерные для воспалительного процесса — вазодилатация, экстравазация плазмы, повышение проницаемости сосудов, миграция клеток, болезненные ощущения и гипералгезия.

- гепарин является медиатором из группы протеогликанов. Гепарин оказывает антикоагуляционное действие, участвует в пролиферации клеток, способствует миграции клеток эндотелия, снижает действие комплемента, стимулирует фаго- и пиноцитоз.

- фрагменты комплемента — медиаторы воспаления. Под их воздействием сокращаются гладкие мышцы, из тучных клеток высвобождается гистамин, то есть развивается реакция анафилаксии.

- простагландины — в человеческом организме вырабатываются простагландины E, F, D. Простагландины F способствуют возникновению тяжелого приступа бронхоспазма. Простагландины Е, наоборот, оказывают бронходилатирующий эффект. Экзогенные простагландины способны активизировать или снижать процесс воспаления, под их воздействием расширяются сосуды, увеличивается их проницаемость, повышается температура тела и развивается эритема.

Медиаторы гиперчувствительности замедленного типа

При медленной реакции гиперчувствительности на проникшие в организм антигены воздействуют Т-клетки. Роль аллергенов могут выполнять паразиты, чужеродные белки, бактерии, грибы, медикаменты. При первом взаимодействии с раздражителем возникает сенсибилизация Т-клетки. При следующем контакте с тем же раздражителем специфические рецепторы, которые расположены на мембране сеснсибилизированной Т-клетки, взаимодействуют с аллергическим элементом. Таким рецептором является иммуноглобулин М. После распознавания аллергена активизируется выработка антигенспецифических и неспецифических факторов и лимфокинов.

При медленной реакции гиперчувствительности на проникшие в организм антигены воздействуют Т-клетки. Роль аллергенов могут выполнять паразиты, чужеродные белки, бактерии, грибы, медикаменты. При первом взаимодействии с раздражителем возникает сенсибилизация Т-клетки. При следующем контакте с тем же раздражителем специфические рецепторы, которые расположены на мембране сеснсибилизированной Т-клетки, взаимодействуют с аллергическим элементом. Таким рецептором является иммуноглобулин М. После распознавания аллергена активизируется выработка антигенспецифических и неспецифических факторов и лимфокинов.

Лимфокины, синтезируемые Т-лимфоцитами — это медиаторы аллергических реакций замедленного типа. Под их влиянием в месте воздействия раздражителя концентрируются элементы клеток, развивается инфильтрация и процесс воспаления.

Кожно-реактивный фактор повышает сосудистую проницаемость и ускоряет миграцию белых кровяных клеток.

Похожим эффектом обладает фактор проницаемости. Под влиянием фактора хемотаксиса в реакцию гиперчувствительности вовлекаются несенсибилизированные лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы. Под воздействием фактора, ингибирующего миграцию, в области воспаления задерживаются и скапливаются макрофаги. Под влиянием фактора переноса активность переносится на несенсибилизированные Т-клетки. Лимфоциты синтезируют интерферон, который обладает антивирусными свойствами, а также активизирует функцию естественных Т-киллеров. Воздействие медиаторов ограничивают противодействующие системы, обеспечивающие защиту клеток-мишеней.

Автор: Юлия Барабаш

Источники: medscape.com, mdlinx.com,

health.harvard.edu.

Источник

Реакция аллергена с аллергическими антителами, фиксированных на тучных клетках или базофилах, как уже сообщалось, приводит к активации этих «биохимических лабораторий» и выделению из них биологически активных веществ. Все основные последующие изменения в организме связаны с действием этих БАВ – медиаторов аллергии.Некоторые из них (например, гистамин, гепарин, серотонин, эозинофильный и нейтрофильный хемотаксические факторы) содержатся в гранулах тучных клеток и выделяются практически мгновенно. Это так называемые «предсуществующие медиаторы».Другие (например, простагландины, лейкотриены) требуют для своего образования и выделения многие минуты и даже часы. Это так называемые «образующиеся медиаторы».

И. С. Гущин предлагает все медиаторы АР при ГБТ разделить на 3 группы: 1. Хемотаксические медиаторы (эозинофильный хемотаксический фактор аллергии (ЭХФА), нейтрофильный хемотаксический фактор (НХФ), лейкотриены (ЛТ), простогландин Д2 (ПГД2) и др.); 2. Медиаторы тканевого повреждения и репарации (многочисленные ферменты, гепарин); 3. Вазоактивные и контрактильные медиаторы (гистамин, ЛТ, фактор агрегации тромбоцитов (ФАТ), ПГ).

На клеточном уровне АР связаны с нарушением кальциевого гемостаза. Взаимодействие аллергена с антителами приводит к раскрытию кальциевых каналов и к поступлению ионов кальция в клетки. Это активирует синтез в клетках цГМФ и подавляет синтез цАМФ. В тучных клетках ионы кальция отенцируют сокращение актомиозиновых нитей и микронитей, что активирует механизмы передвижения и сближзения гранул с цитоплазматической мембраной и способствует дегрануляции ТК. В основе большинства проявлений аллергии (спазм гладких мышц, гиперсекреция слизи, освобождение БАВ) лежат кальцийзависимые процессы.

Важным следствием Ig E-опосредованной активации ТК является образование активной формы фосфолипазы А2, которая, в свою очередь, вызывает отщепление от фосфолипидов клеточной мембраны арахидоновой кислоты. Свободная арахидоновая кислота при этом подвергается быстрому обмену по двум метаболическим путям: во-первых, под влиянием фермента циклооксигеназы из нее образуются простогландины (в частности ПГД2 и ПГF2a), а во-вторых, под воздействием фермента липооксигеназы она превращается в предшественники семейства лейкотриенов. Это тем более важно, ибо поврежденные клетки не разрушают ЛТ и не вырабатывают ПГI2 (простациклин) и другие релаксаторы.

«Запускать» тучные клетки могут и неспецифические стимулы – белок стафилококков, компоненты комплемента (С-3, С-5), вырабатываемые Т-лимфоцитами интерлейкины (в частности, ИЛ-3), вещество Р, цитокины моноцитов, ФАТ.

Важнейшим медиатором аллергии является гистамин.В организме этот биогенный амин содержится в основном в ТК и базофилах. Вне этих клеток определяются лишь следы гистамина. В ТК цГМФ усиливает, а цАМФ тормозит высвобождение гистамина. Фармакологическое действие гистамина опосредуется через 3 типа клеточных рецепторов. В АР принимают участие 2 типа этих рецепторв – Н1- и Н2-рецепторы. Через Н1-рецепторы гистамин вызывает сокращение гладких мышц бронхов и кишечника (рецепторы поперечнополосатых мышц к гистамину не чувствительны); повышает проницаемость сосудов, вызывает сокращение сосудов в легких, увеличивает внутриклеточное содержание цГМФ, усиливает секрецию слизистых желез носа, вызывает хемотаксис эозинофилов и нейтрофилов. Н1-рецепторы блокируются классическими противогистаминными препаратами. Стимуляция Н2-рецепторов усиливает образование слизи в воздухоносных путях и секрецию желудочных желез, повышает внутриклеточное содержание цАМФ, тормозит хемотаксис эозинофилов и нейтрофилов, угнетает Ig E-опосредованное высвобождение медиаторов из базофилов и ТК кожи. Со стороны кожи типичными клиническими проявлениями действия гистамина являются зуд и волдырно-гиперемическая реакция, в воздухоносных путях – отек слизистой оболочки и гиперсекреция слизи в носу, спазм гладких мышц и гиперпродукция слизи в бронхах, в желудочно-кишечном тракте – кишечные колики, гиперсекреция пепсина, соляной кислоты и слизи в желудке, в сердечно-сосудистой системе – падение АД и нарушение сердечного ритма.

К вазоактивным медиаторам аллергии относится серотонин. Он вызывает резкий спазм артериол, что может привести к нарушению кровообращения.

К сильным контрактильным медиаторам АР относится медленно действующее вещество аллергии (МДВ-А), которое подавляет собой смесь различных лейкотриенов.По бронхосократительной активности оно в 100 – 1000 раз превосходит гистамин. Как и гистамин, МДВ-А усиливает отделение слизи в воздухоносных путях. Это вещество является главной причиной бронхоспазма при бронхиальной астме. Из-за нарушения кальциевого гомеостаза под влиянием МДВ-А клетки гладких мышц теряют способность расслабляться. Это может привести к длительным (часами) астматическим состояниям.

Из простогландинов выраженной биологической активностью обладает ПГД2. в ничтожных количествах при внутрикожном введении волдырно-гиперемическую рекакцию. ПГД2 обладает также сильным бронхосократительным действием, на несколько порядков превышающим таковое гистамина.

Одним из наиболее важных медиаторов АР является фактор агрегации (активации) тромбоцитов.Он образуется не только в ТК и базофилах, но и в эозинофилах, нейтрофилах и макрофагах. ФАТ вызывает активацию тромбоцитов (тут он самый активный агент), нейтрофилов и моноцитов; обладает хемотаксическими свойствами по отношению к нейтрофилам; вызывает волдырно-гиперемическую реакцию при внутрикожном введении; обусловливает спазм гладких мышц кишечника и бронхов; является сильным гипотензивным агентом, но может вызвать спазм коронарных и кожных сосудов, брадикардию и аритмию сердца. Часть эффектов ФАТ объясняется его опосредованным действием через активацию тромбоцитов и высвобождение из них промежуточных медиаторв.

Участие ТК в контроле иммунного ответа может осуществляться не только за счет действия вышеперечисленных известных медиаторов, но и за счет выделения интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6) и фактора некроза опухолей (ФНО), секретируемых ТК при их Ig E-опосредованной стимуляции.

Ведущую роль в развитии поздней фазы АР играют медиаторы, секретируемые эозинофилами.Основу гранул эозинофилов составляют белковые соединения – так называемый «главный белок со свойствами основания» (ГБО), иначе его называют «большой основной протеин» (БОП); катионный белок эозинофилов (КБЭ) и др. Эозинофилы также способны синтезировать медиаторы мембранного происхождения (ЛТ, ФАТ). Ферменты эозинофилов обеспечивают инактивацию медиаторов ГБТ. В этом, наряду со способностью эозинофилов фагоцитировать иммунные комплексы, состоит защитная роль эозинофилов. Однако, ГБО эозинофилов в больших дозах может оказывать мощное повреждающее действие на эпителий слизистых оболочек, эндотелий сосудов, эндокард и другие ткани. Известно, например, что персистирующая эозинофилия при бронхиальной астме приводит к тяжелой деструкции слизистой оболочки бронхов. При этом концентрация ГБО в мокроте больных раз в десять превышает минимальную концентрацию, вызывающую разрушение мерцательного эпителия бронхов и нарушение микроциркуляции. Вот почему высокую эозинофилию следует рассматривать как свидетельство преобладания деструкции над защитными реакциями, свойственными эозинофилам.

В персистенции аллергического воспаления немаловажную роль играют макрофаги. Они выделяют цитокины (ИЛ-1, ФАТ, ЛТ, привлекающие эозинофилы и тучные клетки и провоцирующие выделение ими различных медиаторов.

Медиаторами аллергических реакций замедленного типа (ГЗТ) являются лимфокины,продуцируемые Т-лимфоцитами (ИЛ-2, трансформирующий фактор роста, фактор хемотаксиса, миграцию ингибирующий фактор, бласттрансформирующий фактор, лимфотоксин, интерферон и др.). В настоящее время их описано более двух десятков. Лимфоциты не обладат способностью к фагоцитозу. Их влияние на развитие АР целиком и полностью определяется секретируемыми ими биологически активными веществами.

Дата добавления: 2016-10-23; просмотров: 903 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Клиническая манифестация аллергических реакций I типа обусловлена биологически активными веществами, выбрасываемыми тучными клетками и базофилами крови в процессе их дегрануляции.

Все медиаторы, выбрасываемые из тучных клеток, делятся на первичные и вторичные.Первичные медиаторы продуцируются в клетках до дегрануляции и хранятся в гранулах. К наиболее значимым из них относятся гистамин, серотонин, хемотаксины эозинофилов и нейтрофилов, протеазы, гепарин.

Вторичные медиаторы синтезируются после антигенной активации клеток. К ним относятся фактор активации тромбоцитов, лейкотриены, простагландины, брадикинины, цитокины: ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ТФР-β, ГМ-КСФ. В различных тканях и анатомических зонах концентрации и спектр первичных и вторичных медиаторов, содержащихся в тучных клетках, не одинаковы.

Медиаторы, секретируемые тучными клетками и базофилами крови.

Первичные медиаторы | ||

| Гистамин | Увеличивает проницаемость сосудов, вызывает сокращение гладких мышц. | |

| Серотонин | Увеличивает проницаемость сосудов, вызывает сокращение гладких мышц. | |

| Фактор хемотаксиса эозинофилов (ФХТЭ) | Стимулирует хемотаксис эозинофилов. | |

| Фактор хемотаксиса нейтрофилов (ФХТН) | Стимулирует хемотаксис нейтрофилов. | |

| Протеазы | Вызывают секрецию слизи в бронхах, деградацию базальной мембраны кровеносных сосудов. | |

Вторичные медиаторы | ||

| Фактор активации тромбо-цитов | Вызывает аггрегацию и дегрануляцию тромбоцитов, сокращение гладкой мускулатуры легких. | |

| Лейкотриены | Повышают проницаемость сосудов, вызывают сокращение гладкой мускулатуры легких. | |

| Простагландины | Вызывают сокращение гладкой мускулатуры легких, аггрегацию тромбоцитов, вазодилатацию. | |

| Брадикинины | Повышают проницаемость сосудов, вызывают сокращение гладкой мускулатуры. | |

| ИЛ-1, ФНО-α | Участвуют в развитии системной анафилаксии, повышают экспрессию САМ на эндотелиальных клетках венул. | |

| ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ТФР-β, ГМ-КСФ | Вызывают разнообразные эффекты, связанные с воспалением и процессами, сопутствующими ему. | |

Гистамин. Образуется в результате декарбоксилирования аминокислоты гистидина, составляет около 10 % содержимого гранул. Его действие прослеживается уже в первые минуты после активации тучных клеток. Известны 3 типа рецепторов гистамина: Н1, Н2 и Н3. Они имеют различное распределение в тканях и опосредуют различные эффекты при взаимодействии с гистамином. Биологические эффекты, наблюдаемые при аллергических реакциях, главным образом связаны с действием гистамина на Н1-рецепторы. Клинически эти эффекты проявляются сокращением гладкой мускулатуры бронхов и кишечника, повышением проницаемости венул, увеличением секреции слизи. Взаимодействие гистамина с Н2-рецепторами приводит к повышению сосудистой проницаемости, их дилатации и стимуляции секреции экзокриновых желез. Связывание гистамина с Н2-рецепторами тучных клеток и базофилов подавляет их дегрануляцию и выброс медиаторов воспаления.

Лейкотриены и простагландины. Эти медиаторы являются метаболитами арахидоновой кислоты. Биологические эффекты, вызываемые этими веществами, значительно сильнее и дольше сохраняются, чем таковые, опосредованные гистамином. Лейкотриены и простагландины вызывают бронхоспазм, повышают сосудистую проницаемость, усиливают секрецию слизи, вызывают агрегацию тромбоцитов.

Цитокины. Цитокины, продуцируемые тучными клетками и базофилами, являются факторами, поддерживающими местное воспаление, а также факторами локальной концентрации нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. ИЛ-4 повышает секрецию IgЕ В-клетками. ИЛ-5 повышает активность эозинофилов. Высокая концентрация ФНО-α способна приводить к шоку при системной анафилаксии.

Источник

Все верхние дыхательные пути вовлечены в процесс. Со стороны глаз может наблюдаться острый конъюнктивит, со стороны слизистой носа – чихание и обильная ринорея, со стороны горла – кашель (бронхоспазм).

Отек Квинке может быть острым и однократным, т.е. проявиться один раз в жизни, а может быть рецидивирующим. Рецидивирующий отек Квинке делится на семейный (пациент говорит, что в его семье были подобные случаи) и несемейный. В случае семейного отека Квинке выявляется патология в системе комплимента, назначается лечение вплоть до переливания плазмы и донорской крови. Если отек Квинке несемейный, необходимо выявить патологию (лечится основное заболевания и проводится стандартная неотложная помощь).

Рассмотрим также такую аллергическую реакцию, как анафилактический шок.

Это крайняя степень гиперчувствительности, может быть как аллергическая и неаллергическая.

Причины анафилактического шока:

— Чаще всего: орехи, рыба, морепродукты, фрукты, кунжут, ягоды, белок, бобовые.

— На втором месте: консерванты, красители, стабилизаторы, антисептики, ферменты.

— На третьем месте находится медикаментозный список: пенициллины, цефалоспорины, сульфаниламиды, сыворотки, вакцины, йод.

Дополнительно анафилактический шок могут спровоцировать физические нагрузки, холодовая нагрузка и укусы насекомых.

Клиника анафилактического шока

Шок может сопровождаться крапивницей с системными проявлениями. При легкой степени симптомы проявляются через 2 часа после контакта (зуд, слезотечение, чихание, отеки век, слизистых). При средней степени – одышка, кашель, удушье, тревога, сопровождаемая летальными страхами. При тяжелой степени может развиваться асфиксия – молниеносная анафилактическая реакция.

Лечение

— В первую очередь нужно прекратить введение аллергена!

— Пациенту необходимо дать кислород, при укусах наложить жгут, лед.

— Ввести адреналин 0,1% 0,3-0,5. Через 15 минут — повторное введение, далее — каждые 4 часа.

— Антигистаминные препараты пациент должен получать не менее двух суток каждые 6 часов (парантерально).

— Если случай более тяжелый, используют ГКС (преднизолон 50-100 мг внутривенно) 4-6 дней.

— Все пациенты с анафилактическим шоком обязательно госпитализируются на 10 дней!

Рассмотрим также классификацию антигистаминных препаратов.

Препараты 1-го поколения (седативные антигистаминные препараты): Супрастин, Тавегил. Димедрол, Пипольфен, Кетотифен, Фенкарол, Диазолин, Перитол.

Препараты 2-го поколения (неседативные антигистаминные препараты): Цетиризин (Зиртек, Парлазин, Зодак), Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Эриус), Эбастин (Кестин), Лоратадин (Кларитин).

Клинические преимущества антигистаминных препаратов 1-го поколения заключаются в том, что эти препараты эффективно устраняют чихание и ринорею при присоединении риновирусной инфекции; помогают устранить чувство зуда и нормализовать нарушенный сон, поэтому чаще назначаются на ночь. Липофильные свойства препаратов этой группы обеспечивают проникновение к гистаминовым рецепторам кожи лучше, чем гидрофильные.

Побочные проявления препаратов 1-го поколения

Данная группа препаратов проникает через ГЭБ, обладает ярко выраженным седативным эффектом. Также способны вызывать нарушение координации, головокружение, снижение способности концентрировать внимание, сухость слизистых оболочек. Возможно развитие тахифилаксии – снижения терапевтической активности при длительном применении. Важно помнить, что препараты 1-го поколения не уходят из врачебного арсенала, но используются только несколько дней! Если речь идет о базовой терапии, при лечении используются антигистаминные препараты 2-го поколения.

Критерии идеального антигистаминного препарата 2-го поколения:

— Быстрое начало действия

— Удобный режим дозирования у детей

— Многие препараты обладают противовоспалительной активностью

— Быстрое всасывание и отсутствие лекарственных взаимодействий

— Полное отсутствие седативного эффекта

— Отсутствие кардиотоксичности

Оптимальная схема лечения пациентов с аллергическими реакциями следующая: на пик острого состояния (при анафилактическом шоке) назначается адреналин, после чего на несколько дней назначаются антигистаминные препараты 1-го поколения. Когда острота аллергического состояния снята, пациента необходимо перевести на антигистаминные препараты 2-го поколения, которые используются длительно с учетом их критериев. Если аллергическая реакция выражена чрезмерно, необходимо использовать ГКС.

Источник