Кератит при воспалении тройничного нерва

Нейрогенный кератит – воспалительно-дистрофические изменения роговицы, развивающиеся на фоне инфекционного или травматического поражения тройничного нерва. Нейрогенный кератит проявляется снижением или отсутствием чувствительности роговицы, невралгическими болями, помутнением и язвой роговицы. В диагностике нейрогенного кератита используется биомикроскопия глаза, флуоресцеиновая проба, определение чувствительности роговицы, исследование мазков с конъюнктивы культуральным и ПЦР-методом, ИФА. Лечение нейрогенного кератита преимущественно местное; назначаются инсталляции противовирусных препаратов, закладывание антибактериальных мазей, субконъюнктивальные инъекции, новокаиновые блокады, витамины; диатермия на шейные симпатические ганглии.

Общие сведения

К группе нейрогенных кератитов в офтальмологии относят нейропаралитический и нейротрофический кератиты. Патогенез нейрогенного кератита связан с поражением тройничного нерва, что приводит к резкому снижению или потере чувствительности роговицы, замедлению регенеративных процессов и рецидивирующим воспалениям роговой оболочки. В исходе нейрогенного кератита отмечается уменьшение прозрачности роговицы различной степени выраженности и снижение ее оптических свойств.

Нейрогенный кератит

Причины нейрогенного кератита

В основе патогенеза нейрогенного кератита лежит поражение первой ветви тройничного нерва — глазного нерва, иннервирующего глазное яблоко. Поражение чаще происходит в области гассерова узла (ганглия тройничного нерва), реже — чувствительных ядер ствола головного мозга.

Непосредственными причинами нейрогенного кератита могут выступать инфекционные или травматические факторы. В частности, блокирование проводимости глазного нерва нередко вызывается аденовирусами, герпесвирусами (простого герпеса, опоясывающего герпеса) и др. Травматическое повреждение первой ветви тройничного нерва может быть обусловлено пересечением глазного нерва в ходе операции, инъекцией в область ганглия, экстирпацией гассерова узла, наличием сдавливающих нерв опухолей и инородных тел.

При таких поражениях первой ветви тройничного нерва отмечается урежение защитных движений век (моргания), снижение чувствительности, нарушение трофики и увлажненности роговицы. В утратившей чувствительность роговице со временем развиваются дистрофические процессы и вялотекущее воспаление – нейрогенный кератит.

Симптомы нейрогенного кератита

В отличие от кератитов другой этиологии, клиника нейрогенного кератита имеет свои характерные особенности. Течение нейрогенного кератита длительное время может быть бессимптомным. По причине резкого снижения или отсутствия чувствительности роговицы патогномоничный роговичный синдром не развивается: нет слезотечения, светобоязни, блефароспазма, субъективных ощущений инородного тела в глазу, перикорнеальной инъекции сосудов. Из неврологических симптомов при нейрогенном кератите может отмечаться типичный для невралгии тройничного нерва болевой синдром. При герпесвирусной этиологии поражения на коже века, лба и носа и по ходу I ветви тройничного нерва могут появляться герпетические пузырьки.

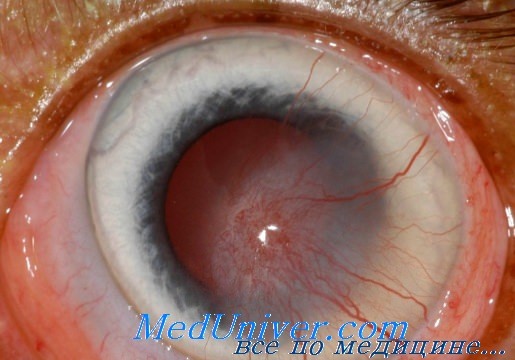

При нейрогенном кератите со временем поверхность роговицы приобретает шероховатость и помутнение. Нейротрофические изменения вначале развиваются в центральной зоне роговицы: появляется отечность и вздутие поверхностного эпителия, его слущивание с образованием эрозий и обширного сливного дефекта блюдцеобразной формы. Края и дно образующейся язвы длительное время могут оставаться чистыми. При своевременном лечении нейрогенного кератита язва заживает, оставляя после себя незначительное локальное помутнение роговицы.

В случае присоединения кокковой флоры появляется мутный налет серовато-белого или желтоватого цвета с последующим формированием гнойной язвы роговицы. При неблагоприятном течении нейрогенного кератита изъязвление роговицы может привести к ее перфорации и полному разрушению.

Нейротрофические изменения в роговице могут развиваться в различные сроки после поражения первой ветви тройничного нерва – от нескольких суток до многих месяцев. Обычно течение нейрогенного кератита длительное и вялое; заболевание длится годами: при этом язва может то заживать, то появляться вновь.

Диагностика нейрогенного кератита

При диагностике нейрогенного кератита офтальмологом учитывается связь заболевания с перенесенными аденовирусными или герпесвирусными инфекциями, механическим повреждением глаза и другими возможными факторами. План обследования пациента включает проведение офтальмологических исследований, лабораторных тестов, консультации невролога и отоларинголога.

Морфологические изменения роговицы при нейрогенном кератите оцениваются с помощью биомикроскопии глаза, эндотелиальной и конфокальной микроскопии роговицы. Для определения эрозий и язвы роговичной поверхности выполняется флюоресцеиновая инстилляционная проба. Корнеальный рефлекс при нейрогенном кератите оценивается путем проведения эстезиометрии или теста на чувствительность роговицы.

Для выявления инфекционных факторов нейрогенного кератита прибегают к цитологическому и бактериологическому исследованию мазка с конъюнктивы, проведению ИФА крови, ПЦР-исследованию эпителия соскоба.

При необходимости, для исключения опухолевой компрессии тройничного нерва, может назначаться рентгенография орбиты, рентгенография черепа, рентгенография околоносовых пазух.

Лечение нейрогенного кератита

При выявлении нейрогенного кератита проводится терапия, направленная на улучшение трофики роговицы, стимуляцию обменных процессов и скорейшую эпителизацию дефектов. С этой целью местно назначаются инстилляции глазных капель (растворов метилэтилпиридинола, таурина, витамина А), закладывание в конъюнктивальную полость глазных мазей и гелей на основе гемодиализата крови телят или декспантенола, субконъюнктивальные инъекции метилэтилпиридинола или пентагидроксиэтилнафтохинона. В терапию нейрогенных кератитов вирусной этиологии дополнительно включаются противовирусные препараты (ацикловир, интерфероны, калия полирибоаденилат). Для стимуляции репаративных процессов показаны лазерстимуляция и магнитотерапия с кератопластическими лекарственными средствами, электрофорез с йодистым калием.

Системное лечение нейрогенного кератита проводится с помощью перорального и внутримышечного введения НПВС (индометацина, диклофенака и др.), витаминов группы В, аскорбиновой кислоты. Из физиотерапевтических процедур показана диатермия на область шейных симпатических ганглиев. Для купирования невралгических болей проводятся новокаиновые блокады до ходу поверхностной височной артерии.

Профилактика вторичного инфицирования роговицы при нейрогенном кератите требует назначения антибактериальных капель, субконъюнктивального или парабульбарного введения противомикробных растворов.

Для обеспечения защиты роговицы от высыхания и инфицирования рекомендуется ношение полугерметических очков или защитной повязки. При угрозе перфорации роговицы прибегают к блефарорафии (сшиванию век), оставляя щель у внутреннего угла глаза для инстилляций лекарственных препаратов.

Прогноз и профилактика нейрогенного кератита

Течение нейрогенного кератита чаще хроническое, рецидивирующее. Исходом нейрогенного кератита служит помутнение роговицы различного размера и интенсивности (от легкого облачка до бельма), в той или иной степени снижающее остроту зрения.

Профилактика нейрогенного кератита диктует необходимость повышения общей реактивности организма, предупреждение развития инфекционных заболеваний, исключения травм глаза.

Источник

Невропаралитический кератит — keratitis neuroparalytica. Выпадение чувствительности и рефлексов тройничного нерваПолное выключение интересующего нас здесь ramus ophtalmicus может быть вызвано периферическим перерывом (например, посредством применявшихся раньше при невралгиях тройничного нерва инъекциях спирта в нерв), перерывом в ganglion Gasseri или в корешке нерва. При этом наблюдаются анестезия в области кожного распространения нерва, некоторая вялость лицевой мускулатуры (выпадение проприорецептивных возбуждений из мышц; некоторые авторы, правда, полагают, что проприорецептивные возбуждения лицевой мускулатуры проводятся лицевым первом), иногда некоторые координационные расстройства мимической иннервации лицевого нерва при сохранности произвольной иннервации, отсутствие роговичного и чихательного рефлексов, а также и окулокардиального рефлекса (как изолированный симптом наряду с рефлекторной неподвижностью зрачка характерно для табеса), небольшое уменьшение физиологического слезоотделения, отсутствие рефлекторного слезотечения. Наиболее тяжелым проявлением выпадения со стороны ramus ophtalmicus является невропаралитический кератит — keratitis neuroparalytica. Пока еще недостаточно ясно, почему, например, при оперативном разрушении ganglion Gasseri или чувствительного корешка (предпринятого по поводу невралгии тройничного нерва) этот кератит в одних случаях развивается сразу через 24— 48 часов, в других случаях — через латентный период, измеряемый неделями и месяцами и, наконец, в ряде случаев вообще не наблюдается. Невропаралитический кератит развивается при поражениях периферического нерва значительно чаще, чем при поражениях области ядер (II афферентный неврон); но все же развитие невропаралитического кератита не полностью исключается и при поражениях ядер (латентный период до 2 лет). Спонтанно невропаралитический кератит наблюдается при давлении опухолей на нерв или ganglion Gasseri при воспалительных процессах на основании мозга (в том числе при люэтических и туберкулезных менингитах). Не так редко он наблюдается также после удаления опухолей задней черепной ямки (в особенности после удаления опухолей мостомозжечкового угла). Иногда ему предшествует высыпание симптоматического Herpes zoster ophtalmicus. В качестве послеоперационного осложнения при лечении невралгии тройничного нерва невропаралитический кератит приводит к развитию весьма существенного косметического недостатка. К счастью, он при практикуемой в настоящее время глубокой радико- или трактотомии наблюдается реже. Но и в этих более благоприятных случаях трофика роговицы все же не является вполне нормальной. Отмечается повышение чувствительности конъюнктивы и роговицы к раздражающим воздействиям, как например, к дыму, пыли, холоду; поверхностные повреждения эпителия развиваются иногда через несколько лет после операции.

В качестве побочных явлений при прошедшей без осложнений трактотомии больные отмечают иногда следующее: трудно описываемые неприятные ощущения в глазу, чувство онемения в пораженной половине лица, ощущение «припухлости» щек и губ, несмотря на отсутствие объективных изменений, мучительное ощущение сухости в пораженной половине рта, которая заставляет больного постоянно стремиться к чему-то влажному (аналогично каузальгии конечностей), хотя при этом секреция слюнных желез (которая несколько уменьшена) все же является вполне достаточной для увлажнения и проглатывания сухой пищи (в противоположность к симптомокомплексу Сьегрена — Sjogren,— при котором в выраженных случаях проглатывание сухой пищи возможно только совместно с жидкостью). В неопытных руках при электрокоагуляции ganglion Gasseri иногда повреждаются соседние образования. Так, мы, кроме невропаралитиче-ского кератита, наблюдали после этого повреждения глазодвигательных нервов и в одном случае слепоту одного глаза на стороне оперативного вмешательства с последующим развитием атрофии зрительного нерва. В рудиментарных случаях невропаралитического кератита наблюдаются нарушения в регенерации эпителия с неровной поверхностью роговицы и соответствующим понижением остроты зрения при понижении (но не полном отсутствии) чувствительности роговицы. В подобных случаях иногда быстрое улучшение наступает после вкапывания 1% раствора ацетилхолина (но не эзерина или пилокарпина!). В тяжелых случаях (полная анестезия, иногда предшествовавший ирит, инфильтраты в строме роговицы, которые при плохом уходе могут перейти в трофические язвы с последующей перфорацией) ацетилхолин не помогает. Здесь на сохранение зрения можно надеяться только при немедленном зашивании глазной щели (открытие глазной щели не раньше чем через 9 месяцев!). Лечение невропаралитического кератита ацетилхолином находит подтверждение в экспериментальных наблюдениях Брюке (Briicke). Последний у кроликов после перерезки тройничного нерва наблюдал уменьшение ацетилхолина в роговице на стороне операции. По Дюк Элдеру (Duke Elder), одной из причин развития нейропаралитического кератита является освобождение гистамина. Не подлежит сомнению, что причиной развития патологических симптомов является выпадение трофических (антидромных) импульсов, идущих по тройничному нерву к глазу. При неповрежденном тройничном нерве даже непрерывно действующие вредности (например, при лагофтальме в связи с параличом лицевого нерва) вызывают только у очень запущенных или находящихся в бессознательном состоянии больных развитие роговичных изменений, угрожающих зрению. Но местные симптомы возникающего при этом кератита отличны от тех, которые наблюдаются при невропаралитическом кератите. Кератит при нормальной трофике протекает иначе, чем кератит при нарушенной трофике. Отдельные случаи Keratitis superficialis punctata поразительно быстро вылечивались подкожными инъекциями гистамина. Это обстоятельство пока не имеет еще надлежащего объяснения. — Также рекомендуем «Стволовые поражения тройничного нерва. Паралич n.trigeminus на уровне среднего мозга, моста, продолговатого мозга» Оглавление темы «Глаза при поражениях тройниченого и лицевого нервов»:

|

Источник

Воспаление тройничного нерва или невралгия развивается внезапно на фоне полного благополучия. Боли, характерные для этого состояния, проявляются резко и исчезают неожиданно. Подробнее о том, что это за заболевание, какими симптомами оно сопровождается, а также как лечить его таблетками и народными средствами в домашних условиях, расскажем далее.

Анатомия и функции тройничного нерва лица

Анатомия тройничного нерва представляет собой наиболее крупный и чувствительный лицевой нерв. Он получил такое название, поскольку состоит из трех ветвей: глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной. Его относят к смешанным нервам, так как он одновременно выполняет несколько функций.

Анатомия тройничного нерва представляет собой наиболее крупный и чувствительный лицевой нерв. Он получил такое название, поскольку состоит из трех ветвей: глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной. Его относят к смешанным нервам, так как он одновременно выполняет несколько функций.

Тройничный нерв является парным: аналогичные разветвленные каналы расположены и в правой, и в левой части лица.

Каждая пара выходит из боковой части моста головного мозга и делится на три ветви. Они приводят в действие жевательные мышцы лица, слюнные железы, кожу нижнего века, глазные яблоки, частично – слезные железы, поскольку обеспечивают передачу импульсов от головного мозга к отдельным мускулам лица и наоборот.

Верхняя ветвь тройничного нерва проходит к поверхности кожи сквозь глазницы, мелкие отростки которой дотягиваются к коже лба. Фрагменты центрального нерва простираются до скул и крыльев носа. Нижняя часть является самой длинной: она иннервирует подвижную челюсть, подбородок, частично – щеки, уши, виски и скулы.

Если одна из ветвей нерва повреждается, происходит нарушение функции мышечной иннервации и чувствительности.

Воспалительный процесс, или невралгия, представляет собой хроническое заболевание, основное проявление которого – приступообразные выраженные боли в зонах, которые контролирует пораженное ответвление тройничного нерва.

Максимально подробно об анатомии тройничного нерва:

Типы воспаления

В зависимости от механизма возникновения, выделяют первичное (истинное) и вторичное воспаление:

- В первом случае патологический процесс развивается в результате сдавливания нервных корешков или нарушения кровоснабжения при отсутствии других патологий, то есть происходит изолированное поражение тройничного нерва. При первичном воспалении тройничного нерва боль имеет периодический характер и является выраженной, пронизывающей.

- Во втором случае нерв может воспалиться в результате уже имеющихся заболеваний или как осложнение перенесенного. Такой тип патологии выражается в постоянной, жгучей боли, которая возникает в любой воспаленной части лица.

Причины развития патологии

Выделяют несколько факторов, которые способны спровоцировать невралгию тройничного нерва.

Выделяют несколько факторов, которые способны спровоцировать невралгию тройничного нерва.

К ним относят:

- переохлаждение. Развитие патологического процесса могут спровоцировать холодный ветер, сквозняк, включенный на полную мощность кондиционер;

- возраст старше 50 лет;

- ушибы головы, травмы лица;

- синдром хронической усталости;

- физическое и умственное перенапряжение;

- нарушение питания тройничного нерва, связанное с отложением холестериновых бляшек на стенках сосудов;

- ослабление иммунитета;

- нарушение обменных процессов в организме, вызванные эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, подагрой;

- заболевания, развивающиеся в ротовой полости – периодонтит, пульпит;

- хронический стресс, нервное истощение.

Резкие боли, которыми сопровождается воспалительный процесс, возникают из-за травмирования набухшего от отека нерва о стенки канала. Испытывая давление окружающих тканей, нерв еще больше воспаляется.

Важно! Давление на нервный ствол способно спровоцировать патологические изменения в расположенных рядом тканях – костные разрастания, увеличение кровеносных сосудов, опухолевые новообразования.

О боли при невралгии тройничного нерва:

Воспаление тройничного лицевого нерва как симптом серьезной патологии

Воспаление тройничного нерва может указывать на серьезные патологические процессы, протекающие в организме. Это:

- опухолевые новообразования;

- вирусные инфекции. В большинстве случаев воспаление тройничного нерва возникает при активизации вирусов герпеса;

- инфекционные заболевания, провоцирующие интоксикацию организма и ослабление иммунитета (туберкулез, малярия);

- заболевания органов слуха – отит, евстахеит;

- заболевания нервной системы;

- рассеянный склероз;

- менингит;

- энцефалопатия;

- эпилепсия;

- ДЦП.

При наличии провоцирующих факторов может произойти поражение как одной, так сразу и трех ветвей тройничного нерва.

Клиническая картина

Патологический процесс выражается в следующих характерных проявлениях:

Патологический процесс выражается в следующих характерных проявлениях:

- внезапно появляющаяся интенсивная боль с резкими прострелами. Болевые ощущения наблюдаются в одной части лица. Расположение болезненных проявлений зависит от того, какая ветвь нерва была поражена: при воспалении первой из них боль появляется в области лба, висков и глаз, второй – в области скул и носогубного треугольника, третьей – в районе щек, подбородка, нижней челюсти. Болеть область начинает резко, и ощущение длится 3-5 секунд. За сутки может наблюдаться несколько десятков таких приступов;

- изменение чувствительности кожи в зоне поражения нерва. Она может как снижаться вплоть до полного онемения, так и повышаться. В последнем случае это проявляется в том, что боль могут спровоцировать жевание, бритье, нанесение косметических средств и даже произношение слов;

- тикообразные или спазмирующие сокращения мышц. Это может стать причиной выраженной асимметрии лица;

- слезотечение или обильное слюноотделение;

- нарушение вкусового восприятия;

- ощущение сухости в носоглотке;

- изменение психологического состояния пациента. Боль и непроизвольные мышечные сокращения делают его раздражительным, нервным и могут стать причиной стресса.

Обратите внимание! При прогрессировании заболевания происходят трофические нарушения: атрофируются жевательные мышцы, возникает стойкая асимметрия лица, выпадают зубы, ресницы и брови.

Симптомы патологии:

Какой специалист поможет

При обнаружении симптомов, указывающих на невралгию тройничного нерва, следует обратиться к врачу-неврологу, который назначает диагностические мероприятия и контролирует процесс лечения.

При обнаружении симптомов, указывающих на невралгию тройничного нерва, следует обратиться к врачу-неврологу, который назначает диагностические мероприятия и контролирует процесс лечения.

Осмотрев пациента, специалист при необходимости назначит ему посещение ЛОР-врача, офтальмолога и стоматолога для того, чтобы дифференцировать воспаление тройничного нерва от заболеваний зубов и десен, глаукомы, гайморита, отита, фронтита.

Если в ходе диагностики будут выявлены новообразования, пациенту потребуется консультация врача-онколога.

Лечением невралгии также занимаются физиотерапевт, проводящий лечебные процедуры, и нейрохирург, выполняющий оперативные вмешательства.

Диагностические мероприятия

Для постановки диагноза «Воспаление тройничного нерва» проводят следующие мероприятия:

Для постановки диагноза «Воспаление тройничного нерва» проводят следующие мероприятия:

- КТ и МРТ. Эти методы визуализации позволят выявить опухоли мозга, патологически измененные сосуды, признаки рассеянного склероза;

- электроэнцефалография (ЭЭГ). С помощью этого метода определяют локализацию структур, на участках которых происходит нарушение импульса, а также эпилептических очагов;

- электромиография. Процедура демонстрирует нарушения в нервно-мышечной части.

Кроме инструментальных методов, требуется проведение исследований, позволяющих определить наличие рефлексов у пациента. Это:

- надбровный рефлекс. Специалист наносит удар по краю надбровной дуги с помощью молоточка. При нормальных условиях происходит сокращение круговой мышцы глаза;

- надкостничный рефлекс. Чтобы проверить его, врач кладет палец на подбородок и слегка ударяет его. Нормальная реакция – подтягивание челюсти вверх;

- роговичный рефлекс. Он проверяется с помощью полоски бумаги.

После получения результатов специалист определяет, какие методы лечения будут наиболее эффективными – консервативные или хирургические.

Видео о диагностике невралгии:

Подходы к лечению

В зависимости от степени патологического процесса, специалист назначает больному прием лекарственных средств и прохождение физиотерапевтических процедур либо оперативное вмешательство.

Как лечить воспаление лекарствами

При невралгии тройничного нерва назначают лекарства, которые позволяют бороться непосредственно с причиной, которая спровоцировала развитие патологического процесса, и препараты, которые устраняют болевые ощущения.

На начальном этапе терапии больному назначают прием противосудорожных препаратов, которые снижают выраженность патологических импульсов. Это:

Препараты противосудорожного действия снижают активность нервных волокон, благодаря чему ограничивается распространение в них электрических сигналов. Благодаря таким таблеткам снижается выраженность болезненных ощущений.

Важно! Противосудорожные средства следует принимать вместо анальгетиков, так как последние недостаточно эффективны для блокирования электрических импульсов, исходящих от нейронов.

Кроме того, в ходе лечения невралгии используются такие медикаменты:

- антидепрессанты, снижающие выраженность боли и защищающие больного от стрессов (Амитриптилин);

- транквилизаторы для облегчения общего состояния (Диазепам);

- спазмолитики и миорелаксанты, устраняющие боли и мышечные спазмы (Баклосан, Ламотриджин).

В качестве обезболивающих и противовоспалительных средств назначают Мовалис, Баралгин, Ибупрофен.

Если лекарственные препараты не уменьшают выраженность болевых ощущений, применяют спиртовые блокады. Она производится в точках выхода нерва. Обезболивающий эффект обеспечивает раствор, состоящий из этилового спирта и новокаина, а также дистиллированной воды.С помощью такой манипуляции происходит заморозка участка периферического нерва. Недостатки блокады – непродолжительность действия и вероятность развития осложнений.

Невролог о симптомах, диагностике и лечении патологии:

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры дополняют медикаментозное лечение. Они особенно эффективны в острый период болезни или при приступе.

Физиотерапевтические процедуры дополняют медикаментозное лечение. Они особенно эффективны в острый период болезни или при приступе.

При невралгии тройничного нерва полезны:

- электрофорез с введением укола Новокаина или Димедрола для расслабления мышц и снижения интенсивности боли;

- ультрафиолетовое облучение (УФО), которое облегчает боль;

- лазеротерапия, с помощью которой можно купировать болевой синдром;

- иглорефлексотерапия. В ходе процедуры воздействуют на определенные точки и купируют болевые ощущения;

- УВЧ (ультравысокие частоты). Процедура заключается в прогревании пораженных областей, благодаря чему снижается отек и боль.

Еще один важный эффект от проведения физиопроцедур – улучшение питания и кровоснабжения пораженной области, благодаря чему происходит восстановление нерва.

Оперативное вмешательство

Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва требуется в том случае, если методы консервативного лечения не улучшили состояние пациента, либо при быстром прогрессировании патологического процесса.

Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва требуется в том случае, если методы консервативного лечения не улучшили состояние пациента, либо при быстром прогрессировании патологического процесса.

Больному назначают один из вариантов хирургического лечения:

- микрососудистая декомпрессия. В этом случае проводят трепанацию задней ямки черепа для того, чтобы восстановить правильное положение нервных корешков относительно артерий. Компрессию устраняют с помощью разделения отростков нерва специальными прокладками, которые препятствуют давлению сосудов на корешки;

- радиочастотная деструкция. Этот метод более щадящий. В ходе манипуляции, которая проводится под местной анестезией, на патологически измененные корешки воздействуют радиочастотами, после чего происходит их удаление.

Обратите внимание! После проведения сосудистой декомпрессии могут развиться осложнения: снижение слуха, инсульт, онемение лица.

После радиохирургического лечения не требуется длительного реабилитационного периода. Риск осложнений минимален.

Нейрохирург о заболевании:

Лечебная гимнастика

Еще один способ, который может стать частью комплекса лечебных мероприятий при невралгии тройничного нерва, – лечебная гимнастика. Перед тем как начать занятия, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить осложнений.

Еще один способ, который может стать частью комплекса лечебных мероприятий при невралгии тройничного нерва, – лечебная гимнастика. Перед тем как начать занятия, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить осложнений.

При выполнении комплекса нужно делать следующее:

- совершать медленные наклоны головы вперед и назад. Повторять 8 раз;

- сомкнуть губы, сложить их трубочкой и растянуть в улыбке. Повторить 8 раз;

- набрать в щеки воздух, медленно выдохнуть его через узкую щель в губах. Повторить 4 раза;

- прижать руку ко лбу, брови поднять. Повторить 6 раз;

- открывать и с силой зажмуривать глаза. Повторять до ощущения усталости.

Выполнять все упражнения из комплекса лечебной гимнастики необходимо перед зеркалом, чтобы контролировать процесс, в положении сидя.

Перед выполнением каждого упражнения нужно полностью расслабить мышцы.

Массаж

При невралгии тройничного нерва показаны сеансы массажа затылка, воротниковой зоны и лица. Для выполнения процедуры используют «точечный» метод.

При невралгии тройничного нерва показаны сеансы массажа затылка, воротниковой зоны и лица. Для выполнения процедуры используют «точечный» метод.

В этом случае показаны:

- поглаживание и растирание кончиками пальцев затылка, а также боковых и задней поверхностей шеи;

- поколачивание кончиками пальцев области подбородка, надглазничного и подглазничного отверстий;

- круговые поглаживания области лба.

Обратите внимание! Для проведения сеанса массажа можно использовать вибрационный массажер, но только с разрешения врача.

Продолжительность каждого сеанса массажа – от 3 до 7 минут.

Курс лечения – от 7 до 12 процедур. Они проводятся либо ежедневно, либо через день.

Процедуры массажа эффективны только на ранних стадиях патологического процесса

Методы лечения невралгии в домашних условиях

Существует целый ряд рецептов народной медицины, с помощью которых можно дополнить процесс основного лечения невралгии тройничного нерва.

| Что применять | Как применять |

Пихтовое масло | Рекомендовано втирать натуральное масло в места, в которых локализуется боль, на протяжении месяца, перед сном. |

Гречневую крупу | Нужно взять 2 горсти гречки, раскалить на противне, высыпать в мешочек из ткани. Его необходимо прикладывать к больному месту и держать, пока крупа не остынет. Повторять такую процедуру следует не слишком часто. |

Редьку черную | Выжать из корнеплода сок и смазывать им кожу, находящуюся над пораженным участком, несколько раз в день. |

Ромашку | Приготовить отвар на основе этого растения, для чего залить чайную ложку сырья в свежем или сухом виде стаканом кипятка. Дать жидкости остыть. При приступах боли набирать в рот небольшое количество ромашкового настоя и держать до тех пор, пока боль не притупится. |

Алтей | На основе корней этого растения готовят массу для компресса. 4 чайные ложки измельченного корня алтея заливают стаканом кипяченой воды и настаивают в течение 8 часов. Далее жидкостью пропитывают тканую салфетку и накладывают на больное место. Рекомендовано повторять такую процедуру ежедневно в течение недели. |

Лёд | Кубиком льда протирают все лицо и шею. Затем нужно помассировать кожу, пощипывая ее кончиками пальцев. Повторить процедуру еще 2 раза. |

Яйца | Сварить яйцо вкрутую, очистить, разрезать пополам. Одну половину, не остужая, приложить к больному месту, оставить до тех пор, пока боль не исчезнет. |