Биологическое значение воспаления роль мечникова

Воспале́ние (лат. inflammatio) —

это комплексный, местный и общий патологический

процесс,

возникающий в ответ на повреждение

(alteratio) клеточных структур организма

или действие патогенного раздражителя

и проявляющийся в реакциях (exudatio и др.),

направленных на устранение продуктов

повреждения, а если возможно, то и агентов

(раздражителей), а также приводящий к

максимальному для данных условий

восстановлению (proliferatio и др.) в зоне

повреждения.

Вопрос 2 Биологическое значение воспаления. Вклад и.И.Мечникова в учение о воспалении.

Еще

в конце XIX столетия он высказал идею о

том, что воспаление —

это приспособительная и выработавшаяся

в процессе эволюции тканевая и клеточная

реакция организма и что одним из важнейших

ее проявлений следует считать фагоцитоз

микрофагами и макрофагами патогенных

факторов и обеспечение таким образом

выздоровления организма.

И. И.

Мечников показал, что у низших одноклеточных

организмов реакция на внешний раздражитель,

например на микроб, сводится только к

фагоцитозу и его перевариванию.

На

более высших ступенях развития организмов

вплоть до человека происходит

совершенствование и усложнение реактивных

процессов. С развитием сосудистой

системы она включается в воспалительную

реакцию, а с появлением нервной и

эндокринной систем и эти последние

оказываются в общей сложной системе

нейрогуморальных механизмов, управляющих

воспалением.

И. И. Мечников подчеркивал

защитный характер воспаления, считая,

что это весьма целесообразная реакция

организма, закрепленная в эволюции.

Однако

в то же время он указывал, что целительная

сила природы —

главный элемент, который составляет

воспалительную реакцию, не есть еще

приспособление, достигшее совершенства.

По

мнению И. И. Мечникова, доказательством

этого являются частые болезни и случаи

преждевременной смерти от болезни,

сопровождающиеся воспалением — вот

почему так важно устранить это

несовершенство воспалительной реакции

деятельным вмешательством человека —

врача, не удовлетворенного функцией

естественной целебной силы

больного.

Установлено, что в очаге

воспаления возникает сложный комплекс

изменений (морфологических, физиологических,

биохимических) и сущность воспаления

не может быть сведена только к фагоцитозу,

как полагал И. И. Мечников.

Как

справедливо писал И. И. Мечников,

целесообразность воспаления относительная.

На это необходимо указать потому, что

противниками материализма учение о

воспалении используется для проповеди

идеалистических философских представлений

в медицине, подчеркивается только

целесообразная сторона воспалительной

реакции и игнорируется ее приспособительный

и защитный характер, закрепленный в

эволюции животного организма.

короткий

вариант

теория

воспаления

— биологическая выдвинута И. И. Мечниковым

(1892). В его трактовке воспаление

характеризуется широким биологическим

подходом: оно рассматривается как

реакция приспособления и защиты против

вредных факторов. Большое значение в

механизме борьбы с «агрессором»

И. И. Мечников придавал фагоцитозу. Все

предшественники И. И. Мечникова

рассматривали воспаление как местный

процесс. И. И. Мечников охарактеризовал

воспаление как процесс, развивающийся

на всех уровнях организации организма:

клеточном (фагоцитоз), системном (иммунная

система), организменном (эволюция

воспаления с эволюцией организмов).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

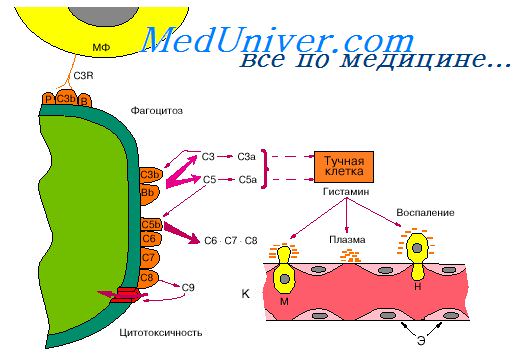

Воспаление. Учение о воспалении.Воспаление, его значение и сущность всегда привлекали к себе большой интерес и внимание врачей. Еще Гиппократ считал, что воспаление выполняет в организме обезвреживающую функцию, так-как в гнойном очаге уничтожаются вредные начала и поэтому образование гноя полезно, если только не превышается определенный предел интенсивности воспалительного процесса. Взгляды Гиппократа на природу воспаления господствовали до 18 в., дополняясь описанием отдельных проявлений воспаления. С развитием учения о воспалении связаны имена многих крупных отечественных и зарубежных ученых: А. Цельса, К. Галена, Р. Вирхова, С. Самуэля, Ю. Конгейма, В.В. Воронина, Н.М. Аничкова, А.Д. Адо, А.А. Максимова, А.А. Заварзина, А.И. Струкова, В.В. Серова, Д.С. Сарксисова, М.В. Войно-Ясенецкого и многих других. Следует отметить особенно значительную роль И.И. Мечникова в разработке проблемы воспаления, который в 1897 году сформулировал биологическую теорию воспаления, разработал учение о фагоцитозе, заложил основы сравнительной патологии воспаления и теории клеточного и гуморального иммунитета. Несмотря на большие успехи предпринятые при изучении воспаления, оно и по настоящее время остается во многом нераспознанным явлением. Очевидно то, что воспаление является общебиологическим процессом, основные механизмы развития которого присущи воспалительным изменениям любой органной локализации. Вместе с тем возникновение различных форм воспаления зависит как от причины, вызывающей воспаление, так и от способности организма реагировать на причиннозначимый фактор. По определению А.И. Струкова и В.В. Серова (1993),»воспаление -комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение ткани, вызванное действием различного рода агентов. Эта реакция направлена на уничтожение агента, вызвавшего повреждение, и на восстановление поврежденной ткани. Воспаление — реакция, выработанная в ходе филогенеза, имеет защитно-приспособительный характер и несет в себе элементы не только патологии, но и физиологии. Такое двойственное значение для организма воспаления — своеобразная его особенность».

Развернутое представление о воспалении, включающее перечисление основных механизмов его формирования; сформулировано Д.Н. Маянским (1991): «воспаление — это возникшая в ходе эволюции стереотипная защитно-приспособительная местная сосудисто-тканевая реакция живых систем на действие патогенного раздражителя, вызывающего повреждение. В качестве основных компонетов она включает в себя изменение кровообращения преимущественно в микроциркуляторном русле, повышение сосудистой проницаемости, миграцию лейкоцитов в зону повреждения и их активную деятельность в ней, направленную на восстановление гомеостаза. Организм «прибегает» к воспалению после того, как исчерпаны физиологические способы поддержания гомеостаза». На протяжении всей истории изучения воспаления обсуждается упомянутая выше его двойственность, сочетание защитно-приспособительного действия и патогенного влияния. Еще в 1905 г. Г. Рибберт указывал, что «и в нормальном организме постояно незаметным образом протекают незначительные воспалительные процессы. Мы видели, что в наши легкие постоянно попадают частички пыли, которые возбуждают в них легкие воспаления, а, кроме того, несомненно, что и бактерии часто проникают туда и по большей части быстро там погибают… Таким образом, местное воспаление можно смело рассматривать как происходящую также при нормальных условиях, но вследствие ее незначительности незаметную, повышенную функцию тканей». А.И. Абрикосов (1949) хотя и говорит о качественном различии между физиологическим и патологическим воспатением, вместе с тем, указывает на то, что оба эти вида воспаления в основе имеют одни и те же механизмы: «…если всмотреться в сущность изменений, совершающихся в тканях при воспалении, то оказывается, что все они имеют место в нормальной жизни индивидуума… воспаление представляет собой как бы резкое повышение амплитуды физиологических процессов». Иной точки зрения придерживается М.В. Войно-Ясенецкий (1981), который считает, что «Воспаление — всегда патологический процесс, включающий в себя не только особую (называемую воспалительный) реакцию организма, но и вредное действие агента, ее вызвавшего». С учетом наличия многих причинных факторов воспаления, многоообразия его органной локализации и клинических проявлений можно согласиться с мнением Д.С. Саркисова (1988), который считает, что «существует не воспаление как некоторое абстрактное явление, а воспаления, адекватные различным видам патогенных факторов, и только такой этиологический подход к проблеме может быть эффективным, потому что врач должен бороться не с воспалением, а с причиной, его вызвавшей». Приведенные выше мнения и многие другие, сходные по смыслу, позволяют считать, что воспаление действительно играет двойственную, защитную и патогенную роль когда мера целесообразной защиты превышена. В связи с этим остается неясным, когда и при каких условиях воспаление из целесообразной, защитной превращается в патогенную реакцию, которая может стоить жизни данному организму. — Также рекомендуем «Факторы вызывающие воспаление. Внутренние и внешние причины воспаления.» Оглавление темы «Воспаление в легких.»: |

Источник

На протяжении веков было много различных точек зрения на воспаление как патологический процесс. Однако, только в прошлом веке Р.Вирхов впервые сформулировал теорию воспаления. Сущность этой теории сводилась к тому, что под влиянием болезнетворного фактора происходит пролиферация клеток соединительной ткани, накопление в них питательного материала, увеличение клеток в объеме, деление и образование большого числа молодых недефференцированных клеток. Поэтому теория Вирхова названа нутритивной (питательной). Клетки, согласно теории Вирхова, гибнут от «переедания». По мнению Вирхова все клетки при воспалении местного происхождения; он признавал клеток-пришельцев и считал, что сосудистая реакция имеет второстепенное значение, так как этот патологический процесс может протекать и в без сосудистой среде, а сосудистая система только доставляет питательный материал. Вирхов не признавал защитно-приспособительной роли воспалительного процесса. В 1867 г. Юлиус Конгейм, ученик Вирхова, опубликовал свои опыты, проведенные на брыжейке лягушки. Этот общеизвестный опыт Конгейма, благодаря точности методики и доступности, привлек большое внимание. В учении патогенеза воспаления главным моментом стала сосудистая реакция без которой по теории Конгейма нет воспаления. Однако, эта теория хорошо объясняла явление со стороны сосудов, но весь воспалительный комплекс оставляла без достаточного внимания и поэтому вызывала ряд возражений.

И.И.Мечников в лекциях по сравнительной патологии привел данные о сущности воспаления с точки зрения сравнительной патологии. Он исследовал воспаления на различных уровнях животного мира начиная с простейших. Так, если амебу заразить микросферой, то она либо погибает, либо ее переварит или отторгнет с частью цитоплазмы. Иначе говоря, в одноклеточном организме питание совмещено с защитой. У многоклеточных, например, двуслойных животных — гидры, состоящих из произвольных экто- и эндодерм в ответ на раздражение действуют клетки эндотелиального слоя, при этом, также как и у одноклеточных функций питания и защиты в этих клетках совмещены. У трехслойных организмов — губки наибольшая роль в воспалительной реакции принадлежит среднему мезодермальному слою, который содержит амебовидные клетки, сходные с лейкоцитами, способными к фагоцитозу и обладающими хемотаксисом. При введении в толщу колокола медузы инородного тела на другой день возникает белое пятно около места повреждения, состоящее из амебоидных клеток мезадермального происхождения. Эти клетки мигрировали к месту повреждения через толщу массы животного, несмотря на то, что у медузы нет кровеносных сосудов.

У низших организмов имеется незамкнутая кровеносная система, и она не реагирует на воспаление, а подвижные клетки — фагоциты, также как у медузы мезодермального происхождения, скапливаются в фокусе воспаления. У высших червей существует замкнутая система кроветворения, но и она и у низших червей. Следующая степень эволюционного развития животного мира — рыбы. Они имеют хорошо развитую замкнутую кровеносную систему, которая реагирует на воспаление также, как у всех позвоночных, включая амфибий. Сосудистая реакция при воспалении в онтогенезе повторяет сосудистую реакцию в филогенезе. Например, у 10-15-дневного зародыша аксолотля в плавнике отсутствуют сосуды и на воспаление реагируют звездчатые клетки мезодермального слоя, которые являются фагоцитами. Затем, когда в плавнике прорастают кровеносные сосуды, они вначале не реагируют на раздражитель, как у червей, и лишь незадолго до рождения аксолотля, формируется сосудистая реакция.

Сущность воспалительного процесса состоит в фагоцитарной реакции живого организма, которая вне зависимости от вида животного и наличия у него кровеносной системы. Все остальные реакции, в том числе сосудистая, направлены на увеличение и облегчение притока фагоцитов к поврежденной зоне.

В отличие от биологической теории Мечникова, Вирхов и Конгейм видели сущность воспаления в отдельных явлениях. Через 20 лет после Мечникова в 1923 г. Шаде предложил физико-химическую теорию воспаления. Он показал, что в начале развития воспаления, под действием патогенного фактора происходит значительное повышение тканевого обмена («пожар обмена»), повышение концентрации Н-ионов, осмотического давления. В этой теории также делается акцент на отдельных сторонах этого процесса.

Согласно современному учению, воспаление является патологическим процессом, в котором имеются элементы как повреждений, так и защиты. Развиваясь филогенетически как приспособительно-защитная реакция, она сохраняет эти свойства в целостном организме. Защитной реакцией при воспалении является фагоцитозом, а также активация ретикулоэндотелиальной системы, в частности плазматических клеток, которые являются продуцентами антител. Блокирование кровеносных и лимфатических путей также имеет защитное значение, так как из очага воспаления ограничивается всасывание токсинов и продуктов распада тканей.

Важное значение также имеет возникновение демаркации воспаления на границе с омертвевшими тканями. Это приводит либо к изоляции омертвевшего очага с помощью грануляционной ткани, либо к отторжению его от живой части органа.

Защитное значение имеют некоторые биохимические сдвиги как в самом воспалительном очаге, так и в целостном организме.

Однако, воспаление, являясь филогенетическим защитно-приспособительной реакцией, включает и элементы повреждения, наносящее ущерб организму. Причем то, что должно иметь защитный характер, может приобрести и противоположное, вредное значение. Например, экссудация с одной стороны приводит к ускорению завершения воспалительного процесса, так как с экссудатом к очагу повреждения подходят лейкоциты, ферменты, но с другой стороны этот экссудат может распространиться и на другие ткани и вызвать там развитие воспалительного процесса. При гиперэргии, т.е. чрезмерной реакции тканей на болезнетворный фактор, может развиться некроз значительной территории органа, что приведет к состоянию, несовместимому с деятельностью этого органа, системы и организма в целом.

Таким образом, воспаление является единством противоположностей, скрывая в себе две стороны одного и того же процесса. Дело науки и таланта врача разделить, что есть результат повреждения, а что — противодействие организма данному повреждению.

Источник

Воспаление — биологический и основной общепатологический процесс. Он имеет защитно-приспособительную функцию, направленную на ликвидацию повреждающего агента и восстановление повреждённой ткани. Несомненно, воспаление существует столь же долго, как и жизнь на Земле. Принято считать, что история учения о воспалении началась с Гиппократа (460–377 гг. до н.э.), хотя, несомненно, и ранее люди знали об этом процессе. Римский учёный А. Цельс (25 г. до н.э.–50 г. н.э.) выделил основные внешние симптомы воспаления: красноту (rubor), опухоль (tumor), жар (calor) и боль (dolor).

Позже К. Гален прибавил ещё один признак — нарушение функции (functio laesa). Однако механизмы развития этих симптомов и других, более тонких процессов, определяющих суть воспаления, не изучены окончательно до настоящего времени. Сущность воспаления, его место в патологии интересовали учёных всех времён. Ещё голландский врач XVII в. Г. Бурхаве считал, что воспаление — прежде всего, нарушение кровообращения в виде повышения вязкости крови и её застоя. Почти 200 лет спустя австрийский патологоанатом К. Рокитанский выделил формы воспаления: катаральное, флегмонозное, гнойное, острое, хроническое. Р. Вирхов, первым применивший микроскоп для исследования патологических процессов, в своём знаменитом труде «Целлюлярная патология» (1858 г.) отнёс воспаление к «процессам смешанным, активно-пассивным».

Здесь активный компонент означает, что экссудат уносит с собой из воспалённой ткани образующиеся в ней вредные вещества, т.е. играет роль процесса «отвлекающего, очистительного». К существующей классификации видов воспаления Р. Вирхов добавил паренхиматозное воспаление, протекающее внутри ткани без видимого экссудата и отделительное (экссудативное) воспаление в виде катарального и фибринозного. Через 20 лет Ю. Конхайм дал детальную микроскопическую характеристику воспаления, в основном, его сосудистого компонента, показал разнообразие причин воспаления, особенно роль бактерий в его развитии, связал течение воспаления с особенностями организма больного. Принципиальный шаг в учении о воспалении — фагоцитарная теория И. И. Мечникова, давшая основу учению о клеточном иммунитете. За это И. И. Мечников вместе с П. Эрлихом, разработавшим теорию гуморального иммунитета, в 1908 г. получили Нобелевскую премию. Таким образом, И. И. Мечников первым показал, что воспаление — важнейшая приспособительная реакция организма. В последующем эту мысль развил И. В. Давыдовский, рассматривая общебиологические процессы с точки зрения их целесообразности для человека как биологического вида и индивидуума.

Позже стало понятно значение в воспалении реактивности и аллергических реакций. Была раскрыта сущность феномена Артюса, а К. Пирке в 1907 г. предложил использовать эту гиперергическую реакцию в качестве диагностического теста. Р. Ресле в 1914 г. показал, что в основе подобных реакций лежит экссудативное воспаление и назвал его гиперергическим. К середине XX в. произошло сближение понятий о воспалении и иммунитете. В настоящее время воспалительную и иммунную реакции всё чаще рассматривают в неразрывном единстве. Изучение их взаимодействия позволило А. И. Струкову сформулировать понятие об иммунном воспалении. Были детально изучены физиологические реакции, обеспечивающие воспаление и его регуляцию. Появление новых методов исследования позволило раскрыть тонкие механизмы воспалительного процесса, особенно на ультраструктурном и молекулярном уровнях. С помощью молекулярной биологии уточнена роль межклеточных отношений в развитии воспаления, что позволило расширить арсенал методов лечения.

Статьи по медицине:

1) Клинические признаки оспы

2) Чума

3) Герпетические инфекции

Источник